こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【廃刀令】

をクリックお願いします。

刀が武器に戻る――幕末の恐怖

明治時代頃に出た【江戸期の回想録】に、こんな一文が出てきます。

「あの頃は刀で斬られないかとヒヤヒヤしてねぇ」

そうです。明治時代まで生き延びた人たちにとって、刀は殺人に使用される恐ろしいものでした。

彼らが生きた幕末期とは、容赦なく人が殺される時代。

刀の前では拳銃があっても無駄だと、来日外国人すら死を覚悟することもあった時代です。

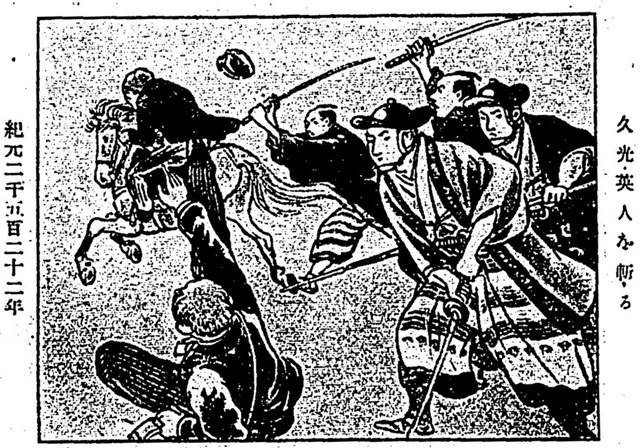

イギリス公使館焼打事件/wikipediaより引用

『キル・ビル』や『高慢と偏見とゾンビ』のように、日本刀が無茶苦茶強くて恐ろしい――そんな感覚が西洋にまで伝播したのは、もしかしたら幕末期のおぞましい記憶が根底にあるのかもしれません。

幕末の攘夷で、人斬りの標的にされたのは、外国人だけではありません。

海外事情に詳しい学者らも、真っ昼間から斬り捨てられています。

そして、そんな風に物騒だったのは、何も京都だけの話ではありません。

黒船来航よりもずっと前から、つまり攘夷とは一切関係ない時代から、幕政はタガがはずれてきてはおりました。特に関東地方は治安が悪化しており、自ら武装する必要もあったのです。

なぜそんな荒れてしまったのか?

というと、天災や政治事情により社会が制度疲労を起こしており、禁止されたはずの長脇差で武装した「悪党」と呼ばれる連中が関東地方を暴れ回ったのです。

-

幕末最強の剣術は新選組の天然理心流か?荒れ狂う関東で育った殺人剣 その真髄

続きを見る

そのため人々は、自分で身を護る必要が出てきた。

新選組のメンバーが超実践的な剣術を学んでいたのもそういった背景があり、よろしければ上記の詳細記事をご覧ください。

怪しい者はその場で斬り捨てよ

幕末動乱が本格化した嘉永・文久年間。

治安はとりかえしがつかないほど悪化します。

凶悪犯でも【生け捕り】を原則にしていた幕府も、もはや【斬り捨て】を命じるようになりました。

浪士、博徒、やくざ、それに相楽総三のようなフリーランス志士。関東地方はこうした暴力を辞さない者によって溢れていたのです。

文久2年(1862年)の「生麦事件」に際しては、

生麦事件のイメージ/国立国会図書館蔵

イギリスの報復を恐れた幕府が、関八州の大名・旗本に対し、いつでも合戦に対応できるよう非常宣言を出していました。

そんな殺伐とした雰囲気が町人や百姓、はたまた旗本にまで伝わってゆきます。

中でも悪名高かったのは、直参の旗本・青木弥太郎。

彼は水戸藩の武田耕雲斎の一族・武田伊織を自称し、尽忠報国を掲げ、強盗殺人を繰り返しました。捕縛後は誰もが音を上げる拷問「石抱き」を何度も耐え抜いたのですから、おそるべき超人ぶり。

青木の愛妾は、吉原女郎出身の雲霧阿辰(くもぎりのおたつ)です。恋人の青木から生首を渡されても平然としていたというのですから、なんとも危険な犯罪者カップルではないですか。

かくして花のお江戸は犯罪都市となりました。

文久3年(1863年)には「怪しいものは逮捕しなくてもよい。その場で斬り捨てよ」というお達しまで出されます。

そんな最中、危険も顧みずに江戸の治安維持を担当したのが庄内藩であり、江戸っ子は彼らに惜しみない声援を送っていたのだとか(庄内藩については以下の酒井了恒記事をご参照ください)。

-

敵も驚くイケメン武将・酒井了恒~戊辰戦争で鬼玄蕃と畏怖された庄内藩の家老とは

続きを見る

時代の狭間で関東を血に染めたえ事件も発生してます。

・薩摩御用盗……何がなんでも武力討幕を進めたい西郷隆盛の指示により、江戸で凶悪犯罪を連続して起こす

・水戸藩の藩閥抗争……天狗党の乱で壊滅したはずが、維新を契機に武田耕雲斎の孫・金次郎が水戸へ戻り、対立していた諸生党を襲撃。軍資金調達のために寺社や豪農まで襲う。明治になってからも内戦が続き、明治政府によってやっと止められた

血で血を洗う争いを前にして、もはや刀はクールなファッションアイテムなんかじゃありません。

危険極まりない武器。

明治まで生き延びた人々にとって、刀はトラウマの引き金となる恐ろしいものでした。

刀は恐怖の「切り捨て御免」に使われた凶器――そんなイメージは、こうした幕末経験者の経験談が採用されたものなのでしょう。

※続きは次ページへ