大河ドラマ『青天を衝け』では、徳川斉昭の信頼を集める人物として藤田東湖が出てきます。

しかし、地震で圧死。

遺骸にすがって叫ぶ斉昭の姿が印象的でしたが、そこには父の死を悼む子・藤田小四郎の姿もありました。

後に、渋沢栄一と出会った小四郎は、栄一から励まされ、父を超えると誓います。

果たして「超える」とは何を意味するのか。

史実では一体どんな人生を歩んだのか。

元治元年(1864年)3月27日は藤田小四郎が筑波山で【天狗党の乱】を蜂起させた運命の日。

その生涯を振り返ってみましょう。

筑波山神社の参道入口のそばにある藤田小四郎像

藤田小四郎 苦難の藤田家に生誕

小四郎はその名前から推察できるように、長男ではありません。

藤田家の構成はこうなります。

妻:里子(郡奉行山口頼母正徳の長女)

長男:小野太郎(早世)

長女:徳

次男:建次郎(健・すすむ)

三男:大三郎(任・あつし)

双子の二女&三女:孝と悌(悌は早世)

四女:功

五女:清

妾:土岐さき

四男:小四郎(信・まこと)

小四郎の母さきは妾。

にもかかわらず、正妻を立てぬ振る舞いをしたことから、暇を出されています。

そしてその子である藤田小四郎は異母兄・大三郎と同じ天保13年(1842年)生まれ。

小四郎がまだ幼い弘化元年(1844年)、父の東湖は斉昭の謹慎という政変に巻き込まれ、家族と離れて江戸小石川藩邸にて一人、蟄居を命じられました。

幼い息子二人の3歳になる祝いは、離れた蟄居先から贈るしかなかったのです。

藤田東湖/wikipediaより引用

藤田家には苦難の日々が続きます。

東湖は持病に悩まされ続け、不遇の日々。俸禄も減らされ、一家は貧困に耐える日々が続きます。

性格的には、主君の徳川斉昭と似ているところがありました。

思い込みが激しく、自信に満ち溢れ、自分の正義感を貫き、厳しい言葉で相手を批判する。

一方で落ち込みやすく、気が塞ぎやすい。

そうした性格ゆえに対立し、プライドを傷つけられ、彼を憎む者も少なくなかったのです。

父・藤田東湖の死

藤田東湖の最期は、母を庇ったことによる圧死です。

その死を辿ってみますと……。

それは、蒸し暑い日のことでした。当時は頻発する地震もあってか、こう囁いていたそうです。

「なんだか嫌な天気だ。大きな揺れがなければよいが」

東湖も気分は優れなかったものの、出仕せねばならぬと、少し酒を飲み仮眠をとっていました。

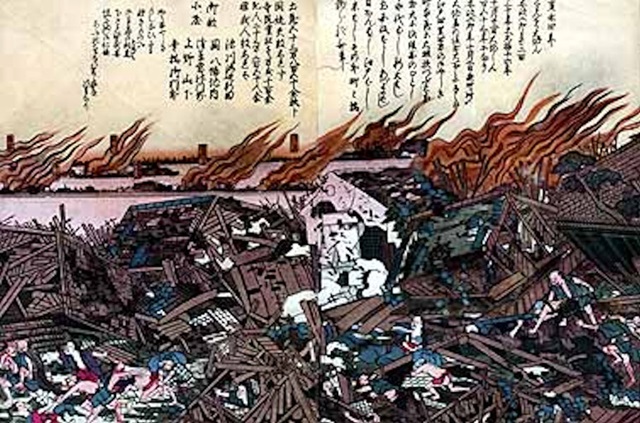

そこへ推定M6.9の大地震が発生。いわゆる安政の大地震(安政江戸地震)です。

安政の大地震(安政江戸地震)/wikipediaより引用

ガバッと起き上がった東湖は、我が子5人を含めた家族を避難させました。

しかし老母が大切なものがあると家の中に引き返しまうのです。

「お母様、危ない!」

そう言うが早いが東湖も家の中へ。するとまた突き上げるような揺れが襲い、彼の背中に家屋の梁(はり)が直撃しました。

寸前に母の体を前に押しやり、庇った東湖はそのまま圧死。

老婆は肩の打撲で済みました。

『青天を衝け』では斉昭が遺骸を抱きしめて慟哭していましたが、記録には残されていません。あくまでフィクションでしょう。

ただし、斉昭の気持ちはわかります。

「表誠之碑」

東湖の没後一周忌に、そう刻んだ碑を作らせたのです。

徳川斉昭/wikipediaより引用

西郷隆盛、橋本左内、横井小楠らがその死を悼んだ書状が残されており、福井藩主・松平春嶽はこう振り返っています。

「斉昭公の失言が増え、不都合が生じ、幕府から処罰を受けるようになったことは、思えば両田(藤田東湖と家老・戸田銀次郎)を失ってからが顕著であった……」

東湖の死は、水戸藩の運命を変えました。

そしてその最大の影響を受けた人物こそが、小四郎といえるのです。

父を失った小四郎は弘道館館長・原市之進に師事することとなりました。

原は東湖の従弟にあたり、会沢正志斎のもとで学びました。

※続きは【次のページへ】をclick!