こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【鳥山石燕】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

妖怪画において名を成す

安永2年(1774年)に鳥山石燕は、画集『鳥山彦』あるいは『石燕画譜』において、初めて「拭きぼかし」という技法を用いたとされます。

このぼかしは後に浮世絵にも欠かせぬ技法として定着。

石燕の手がけた画集は江戸に出回り、話題をさらうようになってゆきます。

安永5年(1776年)に妖怪画集『画図百鬼夜行』を出し、高い評価を得た石燕は、3年後の安永8年(1779年)に続篇の『今昔画図続百鬼』を刊行。

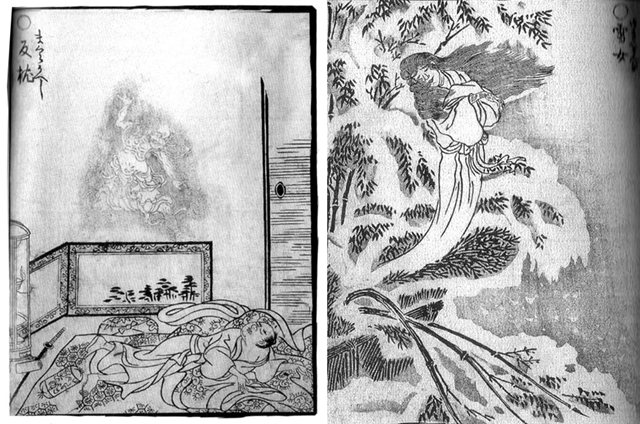

『画図百鬼夜行』枕返しと雪女/wikipediaより引用

さらには、その4年後の安永10年(1780年)に『今昔百鬼拾遺』、天明4年(1784年)にも『百器徒然袋』を出し、立て続けにこの分野で着実なヒットを飛ばしたのです。

板元にしてみれば「これなら確実に売れる」という自信を持って刊行できたでしょう。

そして妖怪画の名手として名を成した石燕は、天明8年(1788年)に死去したのでした。

『ゲゲゲの鬼太郎』で知られる水木しげるの妖怪画も、石燕の影響を受けたとされる一人。

現在における妖怪のイメージ画に、石燕の作品もよく用いられています。

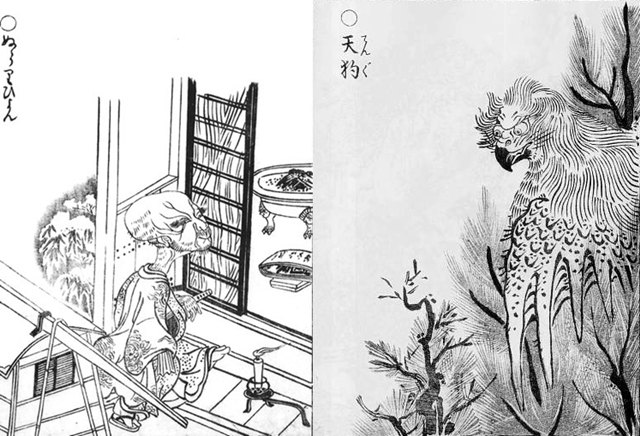

『画図百鬼夜行』ぬらりひょんと天狗/wikipediaより引用

江戸の文人をつなぐネットワーク

鳥山石燕は、恋川春町との交流を見れば明らかなように「江戸の文人ネットワーク」にいた人物です。

絵だけでなく俳諧も嗜み、東流斎燕志の門人とされ、唐来三和とも交流。

唐来三和は、蔦屋重三郎と交流がありましたので、新たに文人同士の交流が生まれる――。

天明4年(1784年)、こうした文人仲間の志水燕十が文章を書き、鳥山石燕が絵を手がけた『通俗画図勢勇談』を蔦重が刊行することになりました。

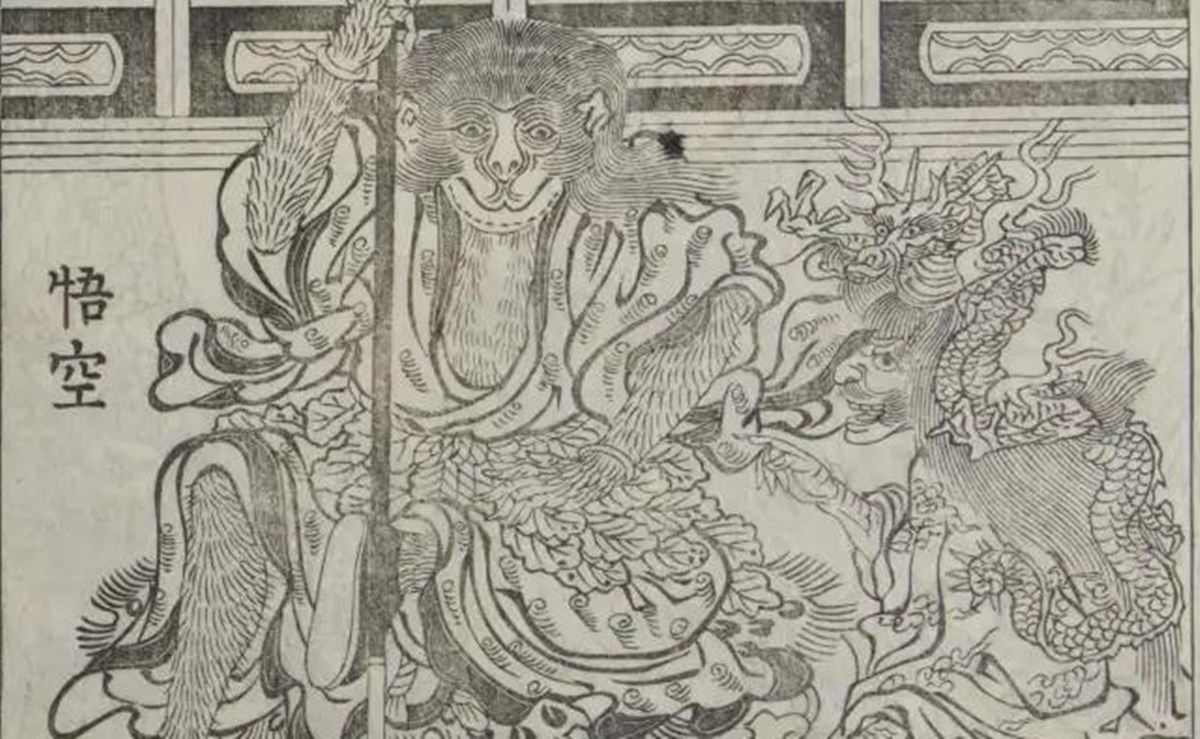

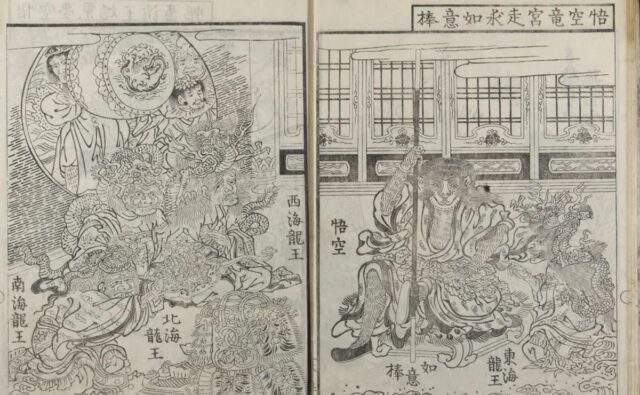

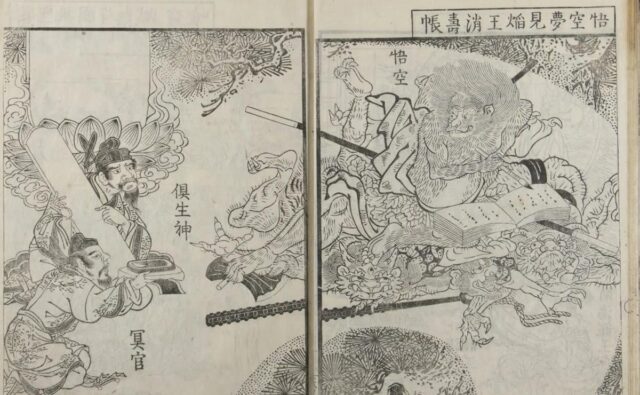

鳥山石燕と蔦屋重三郎が手掛けた『通俗画図勢勇談』/国立国会図書館蔵

鳥山石燕と蔦重で発刊された書籍は、これが最初で最後。

鳥山石燕と蔦屋重三郎が手掛けた『通俗画図勢勇談』/国立国会図書館蔵

石燕にとって最晩年の交流が、ある運命的な出会いをもたらします。

こうした文人ネットワークの中には、後の喜多川歌麿も名を連ねていました。ドラマとは異なり、史実では石燕がハブとして蔦重と歌麿を繋いだのですね。

画業において鳥山石燕・最大級の弟子と言えるのが喜多川歌麿です。

歌麿の出生や前半生には不明点が多く、確たることはわかりません。生年すら没年からの逆算であり、確たるものとはいえない。

そんな彼の少年時代をたどるうえで、信頼できる証言をする人物として、師である石燕の名が浮上してきます。

幼くして両親を失ったとされる歌麿は孤独な子ども時代を送っていたとされ、石燕は幼い歌麿の逸話として、こんなことを語っているのです。

幼い歌麿はこと細やかに観察したものだ。

戯れにトンボをつないだり、コオロギを手に乗せたり、虫で遊ぶことに余念がない。

命を弄ぶことを嗜めると、筆を執り、絵に描き始めた。

そんな歌麿は、17才となった明和7年(1770年)、北川豊章名義で絵入りの俳諧書『ちよのはる』の挿絵1点を手がけています。

師匠が得意とする【版本】の挿絵でデビューを飾ったのです。

こうして振り返ると、石燕が弟子の歌麿と蔦屋重三郎を引き合わせる重要人物だということがご理解いただけるでしょう。

しかし同時に違和感も覚えませんか?

なぜ弟子の喜多川歌麿は、師匠の鳥山石燕と異なり、妖怪画ではなく美人画を得意とするのか?

※続きは【次のページへ】をclick!