こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【鳥山石燕】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

蔦重が歌麿のデビューに選んだのは狂歌絵本

絵師・喜多川歌麿が、蔦屋重三郎により世に送り出されたのは天明3年(1783年)のこと。

それまで彼は別名義で活動していました。

手がけたのは師匠が得意とする妖怪画ではありません。

蔦屋重三郎は、版元としては手堅い出版を手がけており、確実に売れるものとして送り出したのは妖怪画とはジャンルが異なるものでした。

当時大流行の兆しを見せていた【狂歌】に花鳥画を組み合わせた【狂歌絵本】を、歌麿のデビューに選んだのです。

歌のみならず絵も楽しめるこのジャンルは、まず当たると蔦重は読んでいました。

当時は【狂歌】大ブレイク前夜です。

絵よりも狂歌目当ての客が手に取って「お、絵もいいねぇ」となればしめたもの。

この戦術は成功し、手堅くヒットを飛ばせました。

『百千鳥』や『画本虫撰(えほんむしゑらみ)』、『汐干のつと』……蔦重は喜多川歌麿が挿絵を描く狂歌絵本を次から次へと刊行しました。

『画本虫撰(えほんむしゑらみ)』/国立国会図書館蔵

かくして“喜多川歌麿”の名前は江戸の文人ネットワークに広まってゆき、歌麿が美人画を世に送り出していく上での地固めとなったのです。

歌麿は「出藍の誉」であった

喜多川歌麿は、当代きっての浮世絵師となりました。

結果、鳥山石燕は彼自身の作品よりも、喜多川歌麿の師としての名が高くなります。

この師弟の関係は「出藍の誉」の典型例とも言える。

石燕には江戸後期に世を席巻した歌川派の祖である歌川豊春の師であるという説もありますが、これは確たるものではありません。

それだけ“師匠”としてのネームバリューが鳥山石燕にあるということなのでしょう。

喜多川歌麿は師匠の作風や名によって引き立てられた絵師というよりも、蔦屋重三郎プロデュースによるデビューという点が特徴とも言えます。

そもそも「喜多川」からして蔦屋重三郎の姓なのです。

喜多川歌麿がデビューする過程を考える上で、基本的な技法を教えた鳥山石燕は言うまでもなく重要です。

しかし、そんな師匠すら霞ませるほどの蔦屋重三郎の手腕が見えてきます。

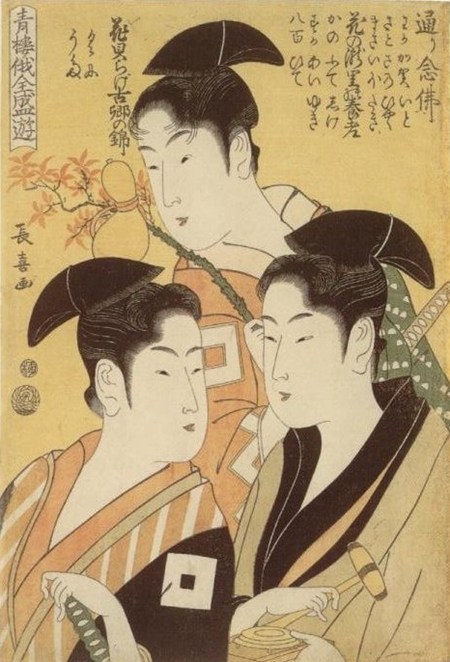

なお、鳥山石燕の弟子には栄松斎長喜もおります。

彼は【美人画】を手がけたものの、喜多川歌麿と同時代ではあまりに分の悪い勝負ではありました。

栄松斎長喜『青楼俄全盛遊』/wikipediaより引用

それでは鳥山石燕を軽視してよいのかというと、そうではありません。

彼は江戸の文人ネットワークに繋がりをもっておりました。

俳諧もこなす。前述のように、売れっ子戯作者である恋川春町を指導している。

そんなネットワークがあればこそ、蔦屋重三郎の張り巡らせた網に喜多川歌麿という稀代の絵師がひっかかったのだということは十分考えられます。

フィクションである『べらぼう』において、まさしくこの役目はさらに重要視され、ドラマを盛り上げることでしょう。

染谷将太さんが扮する歌麿は、蔦重と石燕の間で、どのように浮上してくるのか。フィクションならではの超絶技巧が『べらぼう』では展開されました。

歌麿となる前、唐丸として登場した彼は、磯田湖竜斎の絵を寸分違わず模写したものでした。

その秘密が、後に明かされます。彼は偶然、石燕と出会い、彼の元で模写に励んでいたのです。

石燕はその才能を見抜き、弟子にしないかと声をかけておりました。狩野派で学んだ石燕が見出したほどの天才が、歌麿になるのであれば不思議はないのです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

-

信長や秀吉の時代を彩った芸術家たちの作品とは? 狩野派と戦国期の絵師に注目

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

近藤史人『歌麿 抵抗の美人画』(→amazon)

田辺昌子『もっと知りたい 喜多川歌麿』(→amazon)

小林忠『浮世絵師列伝』(→amazon)

武田恒夫『狩野派絵画史』(→amazon)

他