大河ドラマ『べらぼう』の第20回放送でクローズアップされた狂歌――。

桐谷健太さん演じる大田南畝の「狂歌の会」に出席した蔦屋重三郎は、その場でしこたま酒を飲まされ泥酔しながらも

「ありゃあ、ぜってぇ流行る!」

と期待に満ちている姿が描かれました。

皆さんは、この日、狂歌の会を仕切っていた人物を覚えていらっしゃるでしょうか?

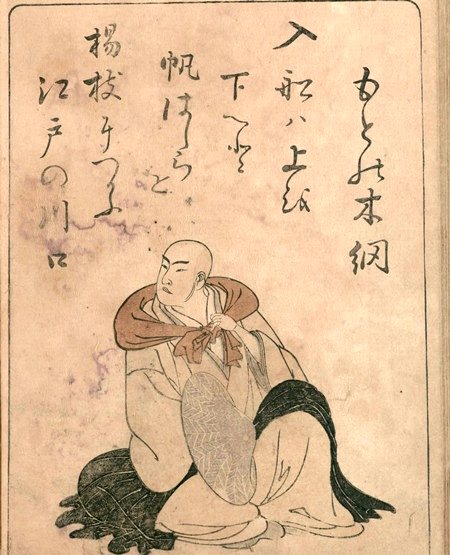

元木網(もとのもくあみ)――。

見た目はハゲ頭で人の好さそうなお爺さん。それがなんともフザけた名前で、司会進行を務めていました。

いったい彼はどんな人物なのか?

そもそも実在する人?

ということで、不思議な存在のある元木網の事績を振り返ってみましょう。

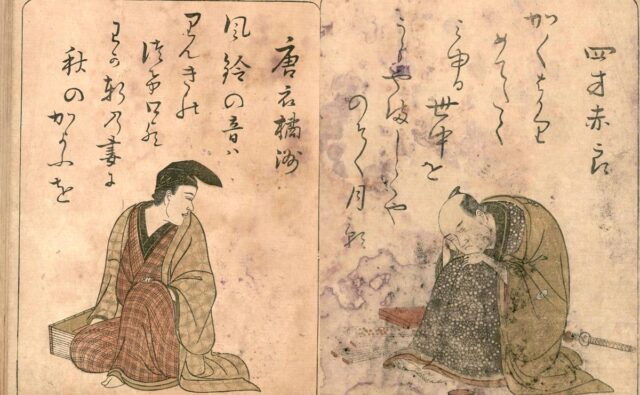

元木網/国立国会図書館蔵

お好きな項目に飛べる目次

隠居後にブレイクする江戸っ子も

ジェームズ小野田さん扮する元木網。

湯屋の主人時代と比べて大きく変化した部分があった点にお気づきだったでしょうか?

答えは髪型です。

剃髪しており、隠居後であると示す装いとなります。

吉原「つるべ蕎麦」の半次郎も、一見すると剃髪に思えますが、後ろ姿を見ると後頭部にほんの少し髪が残っていて、小指のように細い髷がある。

いっそのこと剃ったほうがスッキリするんでは?と思えますが、彼はまだ現役ゆえに髷を作っているわけです。

葛飾北斎作/wikipediaより引用

元木網はこの髷を落とし、57歳で隠居しました。

と、一口に隠居と言っても、当時はどんな状態なのか、日々をどう過ごすのか?ご不明な方も多いでしょう。

そこで先に確認しておきたいのが、昨年の大河ドラマ『光る君へ』の世界です。

寿命が短い平安時代では、40ともなれば長寿の祝いが実施され、その一方で引退時期については曖昧でした。

出世した公卿ともなれば、本人が申請するか亡くならない限り勤め続けることができ、上役の席が空かねば出世もできないため、下位の者たちがストレスを溜めてゆく様子が描かれたものです。

あるいは下級貴族ともなれば、生活のためいくつになっても働かねばならず、例えば清少納言の父・清原元輔も高齢で地方赴任し、そこで亡くなりました。

日本の総人口に対しほんの一握りしかいない貴族であっても、厳しい人生を送っていたことがわかります。

では、江戸時代の都市部はどうか?

まず、平均寿命はかなり伸びました。

『べらぼう』の頃の江戸町人ともなると、生活レベルも向上しています。

余裕のあるうちに稼業を後継者に譲り、不惑(40歳)も過ぎればそろそろ隠居を視野に入れることが理想の人生です。

まだ体力には余裕があるため、仕事に身を削ることもなく、悠々自適にセカンドライフを過ごすことができる。

そんな余裕のある階層が出てきたのです。

そうなると、むしろ隠居後こそ、歴史に名を残す人物もでてきます。

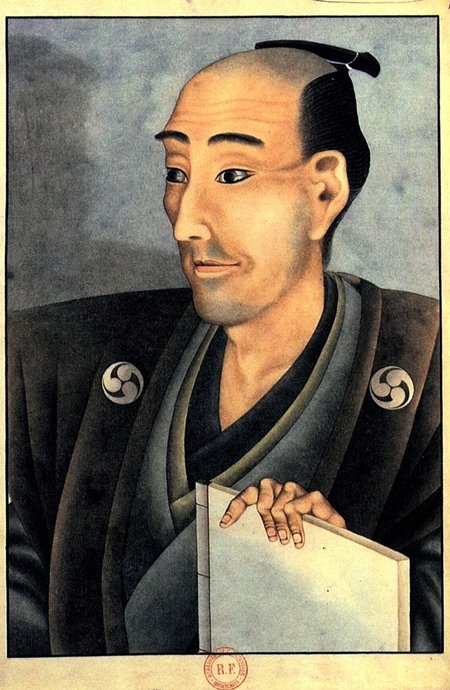

最大の例が伊能忠敬でしょう。

伊能忠敬/wikipediaより引用

忠敬が日本中を歩き回り、正確な地図を作り上げたのは隠居後のこと。

江戸時代の文人は、なかなか悠々自適で良い人生を送ることもでき、こうして余裕のある層がいたからこそ江戸の文化も盛り上がったものです。

そんなセカンドライフを過ごす者たちの中でも、いわゆるリア充おじさんに当たるのが、この元木網(もとのもくあみ)でした。

湯屋の大野屋喜三郎、夫婦で狂歌を楽しむ

元木網は享保9年(1724年)生まれ。

出身は、武蔵国杉山とされています。現在の横浜市近辺ですね。

江戸時代ともなると「江戸で一山当てたい!」という人もいるもので、その日暮らしで商売するなり雇われるなりして、それなりに生きていくことができました。

そうして江戸に出てきた元木網は、京橋北紺屋町で湯屋を営み、大野屋喜三郎となります。

ドラマに出演した第3回時点では、この湯屋の経営者でした。

劇中での彼は、蔦重の作った『一目千本』を大喜びで受け取っていました。

センス抜群であり、人脈もある彼の審美眼はその価値を見抜いていたのでしょう。

湯屋のおじさんがなぜああも風雅なのかというと、彼には趣味がありました。

それが狂歌です。

彼の妻は智恵内子(ちえのないし)という狂名を名乗り、同じ趣味に興じています。

知恵内子/国立国会図書館蔵

湯屋を営んでいた頃から、夫婦揃って唐衣橘洲(からごろも きっしゅう)宅の狂歌合に参加していたのです。なんとも充実した生活ではありませんか。

そんな人脈のある彼だからこそ、『一目千本』の口コミ効果を増大させられたことも伺えます。

いわば、ちょっとしたインフルエンサーだったんですね。

そんな彼は57歳というまだ余力のある歳に隠居剃髪し、土器町に「庵」を構えました。

江戸文人は世捨て人を気取り、棲家を「庵」と喩えることもしばしばあります。

こうした都市部で隠者を名乗ることは「市隠」と呼ばれて認められていた、なんとも充実した世界です。

なお、江戸時代は火災が多いこともあってか、頻繁に引っ越しをする江戸っ子は多いもので、彼もそうでした。

三大狂歌師となった元木網

江戸の文壇の特徴は、参加型(サークル型)となっていくことです。

隠居した元木網も、当初、無報酬で狂歌指導を始めたところ、続々と門人が集まるようになり、ついには当時の三大狂歌サークルにまで成長。

大田南畝や唐衣橘洲に並ぶ集団を率いていました。

◆三大狂歌サークル

・四方赤良(太田南畝)の「山手連」

・唐衣橘洲の「四谷連」

・元木網の「落栗連」

サークルも突如湧いて出たものでもなく、この時代ならではの徒花といった感はあります。

『べらぼう』では【狂歌】文壇が本格的に登場する前に、その前触れとなる場面はありました。

第14回放送で吉原の忘八たちが集い「和歌の会」を開催し、百人一首のパロディで会話をこなしていたものです。

和歌をパロディにする遊びがこの時代にはできていたという証ですね。

もちろん即興で詠む遊びであって、高邁な思想があるわけでもなく、まだまだブーム突入前で地ならししているような状態でして。

地に種が蒔かれて初めて芽が吹き出すように、江戸では武士が習う教養が種となります。

泰平の世が続き、武芸は廃れ、文武のうち「文」に励むのが当時の武士。

おもしろおかしく言葉遊びする町人たちのもとへ、唐衣橘洲(幕臣の小島源之助)や四方赤良(太田南畝)ら、

唐衣橘洲(左)と大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

教養を持った武士が加わることで【狂歌】は一歩前進するのです。

この二大狂歌師に次ぐ位置に、元木網はつけていました。

※続きは【次のページへ】をclick!