治承三年(1179年)閏7月29日は平重盛の命日です。

あの平清盛の長男で、残念ながら父親よりも先に亡くなっているんですね。

だからこそ清盛も権力に固執したと見ることもできなくはないですが、今ではすっかり忘れられている息子は一体どんな人だったのか。

残念ながら大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の大舞台を前に亡くなってしまった、平重盛の生涯を振り返ってみましょう。

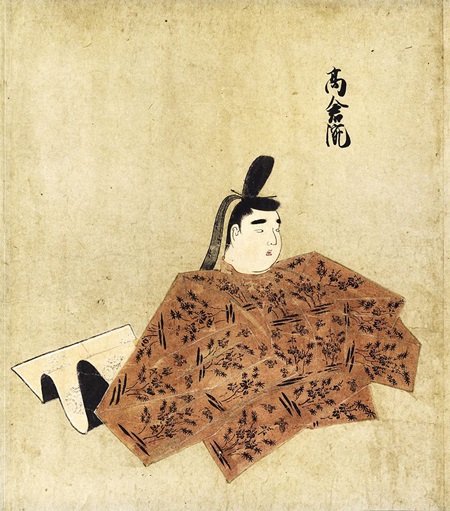

平重盛/wikipediaより引用

「年号は平治、都は平安、我らは平氏!」

平重盛は平家棟梁の長男ながら、一族の中でちょっと微妙な位置にいました。

生母(=清盛最初の正室)が身分が低かった上に早く亡くなっていたので、母やその実家の後押しを受けにくくなっていたのです。

しかし、本人が優秀かつ思い切りの良い性格だったこともあり、【保元の乱】では父の制止を振り切って自ら出陣しようとするなど、後継者としてのやる気は充分。

そんな武勇を買われてか。

乱の翌年、19歳あたりから官位が上がったり、要職に就いたり、着々と重要な位置に近づいていきます。

【平治の乱】では、源義朝(源頼朝らの父親)らの追討を命じられました。

平治の乱で敗走する源義朝/wikipediaより引用

このときの重盛の演説がお見事。

「年号は平治、都は平安、我らは平氏。敵を平らげるのは我ら平氏よ!」

軍のトップは戦術家としての能力はもちろん、味方のテンションを上げられるような雄弁さも重要です。

創作の可能性も感じられますが『鎌倉殿の13人』でも【石橋山の戦い】で大庭景親と北条時政が合戦前に【言葉戦(ことばたたかい)】を行い、時政が呆気なく敗れていましたね。

実は、かなり大事な戦いの要素の一つでもありました。

高倉天皇の台頭

平重盛は、その後も父に従って順調に昇進。

26歳の時には従三位にまで上がって公卿の仲間入りをしました。

現代の感覚でいうと、高級官僚というところでしょうか。

当時の清盛は、後白河法皇ではなくその子であり政治的ライバルだった二条天皇に味方していたので、父に従っていた重盛も二条天皇の覚えがめでたく、さらに昇進していきます。

月岡芳年が描いた平清盛/wikipediaより引用

二条天皇が亡くなるときには、幼い息子・六条天皇を支えるために権中納言などの役職も与えられていました。

六条天皇の後ろ盾だった公家が亡くなったことで、結局、政治の中枢は後白河法皇になってしまったのですけども……。

ここに至って清盛は後白河法皇へ鞍替えし、当時皇太子だったその子・高倉天皇の後押しをし始めます。

その流れで重盛の妻が乳母に選ばれたため、重盛も次世代に向けてさらに大きな権力を持つことになりました。

特に軍事や警察機能に関してはさまざまな宣旨(命令)を受けており、名実共に平家の次期棟梁として認識されていきます。

元服式で家来が粗相

しかし、その直後、まだ30歳になるかならないかというところで平重盛は病気がちになっていたようです。

当時の寿命や、朝廷の儀式を欠席するほどの体調だったことから考えて、このあたりから自らの死を予見し始めたかもしれません。

とはいえ、同時期に父・清盛がやはり病のためという理由で出家・隠居してしまったため、重盛は静養することができません。

東国の武士たちと結びつきを強めるなど、仕事はキッチリしていたようです。

それでも父親の影響から脱することはできません。

清盛は、何かあれば隠居先の福原に重盛を呼びつけて報告させたり、清盛の判断のほうが優先されたり、依然として「平家のトップは清盛」という状態だったのです。

院政や江戸時代の大御所政治と似たようなものですね。

そんな中で、とある行事の際、重盛の家来が暴力事件を起こします。

その行事というのが、高倉天皇の元服式だったのですから、さぁ大変。

高倉天皇/wikipediaより引用

上記の通り、高倉天皇にとって重盛は義父にも等しい存在ですから、その家来が元服を邪魔したような形です。えらいこっちゃ。

本人には直接責任がないとはいえ、重盛は引っ込まざるを得なくなり、代わりに異母弟・平宗盛が台頭してくることになります。

まぁ、一気に官位や立場を抜かされてしまったわけではないのですが。

※続きは【次のページへ】をclick!