2018年後期の朝ドラ『まんぷく』の再放送が10/2に始まりました。

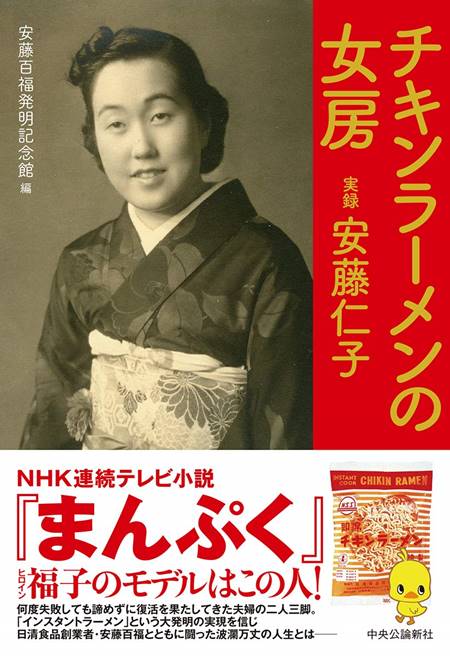

ヒロイン・立花福子のモデルとなるのが安藤仁子(あんどうまさこ)であり、チキンラーメン産みの親・安藤百福の妻にあたる女性です。

ドラマでは、若くして名女優として知られる安藤サクラさんが演じ、注目度も俄然高まっている人物ですが、一般的にはその人となりもあまり知られておりません。

劇中では母親役の松坂慶子さんが「武士の娘」という言葉を連呼しており、史実はどうなのか?という疑問をお持ちの方もおられるでしょう。

立花福子こと安藤仁子、92年に渡る波乱万丈の生涯を振り返ってみましょう。

「仁」の名のもとに生まれる

仁子は大正6年(1917年)、大阪で生まれました。

父・重信は福島県・二本松市の「二本松神社」の宮司二男として誕生(→link)。

二本松神社は、二本松周辺の人々だけでなく、会津を治める歴代領主も信仰しにくるほど有名なところです。

この神社には幕末期、有名な宮司がおりました。

安積艮斎(あさかごんさい)です。

朱子学者としても有名であり、かの渡辺崋山とも交流があったほど。

彼が開いた江戸の私塾で教えを受けた人物は錚々たるものです。

岩崎弥太郎

小栗忠順

栗本鋤雲

清河八郎

高杉晋作

吉田松陰

そんな偉大な先祖・艮斎が好んだ徳目が「仁」です。

仁子もそこから名付けられたのでしょう。艮斎の偉業を伝えるため、地元製菓メーカーの「柏屋(→link)」は、ごんさい豆を販売しております。

二本松藩は戊辰戦争のとき東軍として戦い抜き、二本松少年隊の悲劇でも知られております。

おそらくや重信の家も、苦労をしたことでしょう。

二本松藩出身で、明治期に活躍した人物がおります。

朝河貫一です。

ダートマス大学を卒業後、日本人初のイェール大学教授までつとめあげた偉大な歴史学者。

太平洋戦争阻止にも尽力しました。彼は、重信の母方のいとこにあたるのです(二本松市HP→link)。

仁子は、こうした父から伝わった血を誇りにしていました。

もうひとつ、仁子が大切にしていた言葉があります。

それは「ならぬことはならぬ」というものです。

会津藩の「什の教え」にある言葉で、大河ドラマ『八重の桜』のヒロインである新島八重も口にしておりました(会津藩校日新館→link)。

-

新島八重の生涯を辿れば幕末と会津がわかる~最強の女スナイパー86年の軌跡

続きを見る

二本松藩と会津藩は、戊辰戦争においてともに戦いました。

誇り高い東北の血と教えが、仁子の生き方としてあったのでしょう。

安藤家の人々

重信は早稲田大学卒業後、宗像家の婿養子となるものの、事業に失敗して離縁されています。

実は彼の名は、安積艮斎と同じ重信です。

偉大な先祖にあやかったのでしょうか。再起をはかり、大阪まで出てきます。

重信は夢を持っていた人物でもあります。

タクシー運転手である傍ら、水力発電の計画に取り憑かれたこともあったとか。

一方、母の須磨は鳥取藩足軽の子孫です。

『まんぷく』では、須磨のモデルである鈴が

「私は武士の娘! 源義経の子孫です!」

と語っておりますね。

しかし、義経は妻子もろとも滅ぼされておりまして、ツッコミどころ満載です。おそらくや須磨は「鳥取藩士の子孫」と名乗っていたことでしょう。

母・須磨は、誇り高く娘にはこう教えていたとか。

「不満があっても、鯨のように飲み込むのです」

英語を得意としており、娘たちも外交官に嫁がせたかったようです。

教師を夢見たほどですから、賢く学問に興味を持っていて、娘にもそれを受け継がせたかったのでしょう。

武士の娘という矜持のある須磨は、夫がその当時の男らしく妾を持っていても、じっと耐え忍んだそうです。

須磨は自立の志を持っていた女性で、一旦は婿を迎えたものの、離縁して教師をめざし、母・みちのを伴い大阪に出てきました。

こうして夫妻は大阪で意気投合し、結婚に至ったわけです。

長姉・晃江(てるえ)は仁子の9歳年上。華やかな性格の美人でした。

内田有紀さん演ずる咲のモデルです。

白馬にまたがり断られるまで求婚していた歯科医も、実在したのだそうで、絵を描くこと、洋菓子が好きな女性でした。

しかし久保健治という貧しい会社員との結婚後、肺結核で夭折してしまいます。享年27。

次姉・澪子(みおこ)は7歳年上です。

控えめでしっかり者、姉の晃江とは違い、しっとりとした和服を好む地味な女性でした。

手のモデルをつとめたことから、19才で有元一雄という画家と結婚。計10人という大家族を切り盛りする生活でした。

杉元は商売っけがなく、家は常に火の車でした。

家計を助けるためか、冨巨代(ふくよ・タカのモデル)と効矩(きく)は仁子のお手伝いとして長いこと働いたようです。

苦労した少女時代

仁子の産まれた1917年は、時期的には第一次世界大戦の最中。

日本では経済的混乱が起こりました。

特に大正7年(1918年)の「米騒動」は、全国に拡大してゆきます。

食べるものにも困るような時代でしたが、大正ロマンの頃でもありました。

夢のある父。

教育熱心な母。

そんな家庭における仁子の少女時代は、華やかさもあるものでした。

とはいえ、それも父の商売が安定していればのこと。

重信の収入は浮き沈みがあり、夜逃げのように引っ越し、家財道具を売り払うこともありました。

しかし幼い仁子には、何が起きているのかわかりません。

生活は不安定で、重信は酒を飲み、暴れることすらありました。

そんな中でも、母の須磨は娘をキリスト教会の営業塾で英語を習わせていたのです。

須磨は、書道展に仁子が出展すると、大好物の梅を生涯口にしないと神頼みをしました。

そして死ぬまで須磨は、ついに梅を食べなかったのです。

教育熱心で誇り高い女性でした。

金蘭会高等女学校では、楽しい学生生活でした。

仁子は背の高さを生かす水泳選手として活躍。

ハリウッドスターの帝王的存在であった、クラーク・ゲーブルの美貌にうっとりとしていたと言います。

桑原貞子、馬淵冨美子という友人にも恵まれました。

三人組で、よく遊んでいたようです。

仁子は成績優秀でトップクラス。

級長をつとめたこともあり、先生からも可愛がられていました。

しかし、三年目にして月謝が支払えなくなってしまいます。

仁子は、休学し大阪電話局で働き、復学後も、夜勤で家計を助け続けました。

そんな生活と窮乏のためか、成績は次第に下降。数学と、あれほど得意であった英語が苦手科目となってしまいました。

トップクラスから、卒業するだけで精一杯にまで落ち込んでしまったのでした。

姉・晃江と祖母・みちのを失いながら、両親とともに大阪・十三で暮らす仁子。

そんな状況ながら、18歳のとき、六年がかりでやっと女学校卒業を果たしたのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!