学生の頃はよく使っていたけれど、社会人になってからあまり使わなくなったものって、なぁに?

シャープペンシルとか下敷きとか、はたまたお弁当箱とか。

本日はその一つとして候補に上がりそうなアレに注目。

昭和三十年(1955年)5月25日、岩波書店の国語辞典『広辞苑』の初版が発行されました。

現代日本人で知らない人はいないほどの存在ですが、では、それまでの【辞書】とは一体どんなものだったのか。

その歴史を振り返ってみます。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

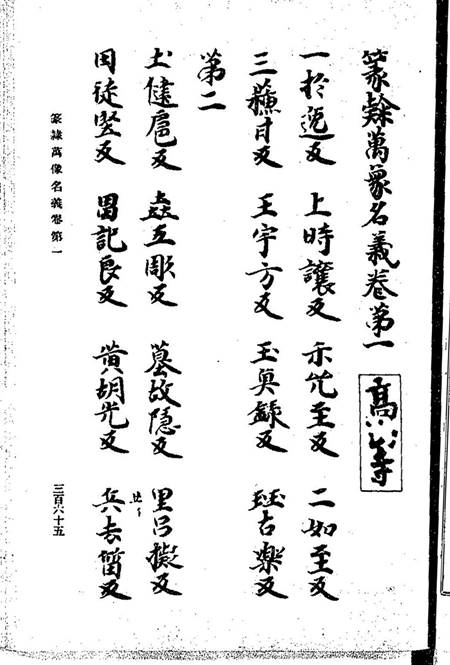

最古の辞書は空海編纂『篆隷万象名義』

日本最古の辞書は、奈良時代の『新字』だとされています。

ただし現存していないため、内容は不明です。

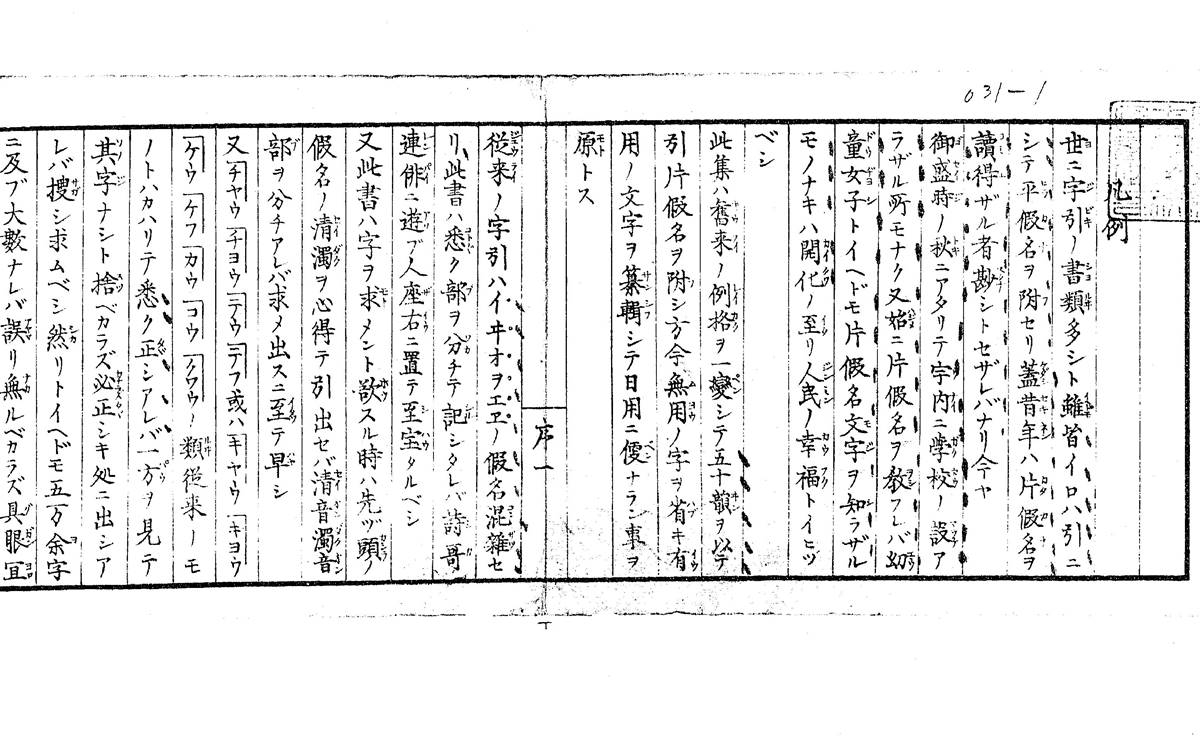

現存する最古の辞書としては、平安時代に空海が編纂した『篆隷万象名義(てんれいばんしょうめいぎ)』があります。

篆隷万象名義(弘法大師全集より)/国立国会図書館蔵

といってもこちらも全文が残っているわけではなく、現存するのはごく一部。

内容は、辞書というより字典に近い性格で、中国の漢字字典を日本人向けに編纂しなおしたものといったほうが正しいかもしれません。

そのため近代に入ってから中国の人が『篆隷万象名義』を参考に、中国の古典を収集することができたとか。

そのうちbnkkを生き延びることができた書物がどれだけあったか……。

お隣の事情はさておき、空海以降、日本では度々漢字辞典・漢和辞典が作られるようになります。

中世までは日本語よりも漢学や漢字の知識が重んじられていたからでしょう。

-

弘法大師空海の生涯と功績~日本密教の祖にして至高の文化人だった

続きを見る

室町時代の『節用集』が江戸期に一般化

現在我々がイメージするような国語辞典の原型は、室町時代の『節用集』かと思われます。

五十音順でなく「いろは順」なので、現代人がそのまま使うのは難しそうですけど。

『節用集』も最初は熟語に読みがなをつけただけで、意味は書かれていなかったようですが、江戸時代に詳しい注釈や挿絵がつくようになりました。

一時期は『節用集』が【辞書の代名詞】になっていたそうですから、かなり広まっていたのでしょう。

中世までの戦乱期と江戸の平和な時代という差もありますが、教養を持った人が増えたという理由も大きそうです。

『節用集』は解説や注釈だけでなく、年表や日本地図、茶道や華道などの教養、はたまた料理法まで記すようになったため、全てを網羅するのはなかなか難しくなってしまいました。

そこで、ジャンルごとに分けた『◯◯節用集』というものが出てきます。

いくつか見てみましょう。

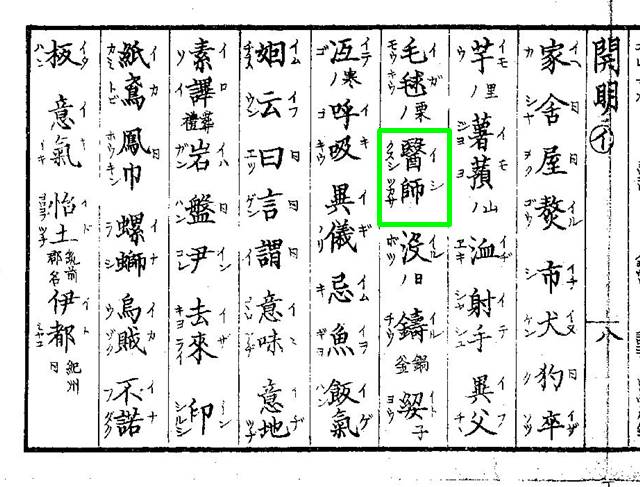

『開明節用集』

これがスタンダードなスタイルの節用集です。

「開明」は「知識が開けること」という意味なので、より多くの人がボキャブラリーを増やせるように、という狙いでしょうか。

開明節用集/国立国会図書館蔵

三行目に「医師」の旧字体「醫師」が載っています。

その右脇には「イシ」という音読みがあり、左脇には「クスシ」「ツカサ」という訓読みでルビが付してありますね。

時代を感じますなぁ。

まぁ、今でも歴史が長い病院やクリニックだと、この「醫院」という字で記すことがありますよね。

※続きは【次のページへ】をclick!