元慶四年(880年)12月4日は、清和天皇が崩御された日です。

神話の時代から現代まで続いている天皇の中には「誰?」と思ってしまうような知名度の方もおられますよね。

その中で清和天皇の名前は、なかなか有名なほうではないでしょうか。

特に武士や戦国武将好きの方々であればご存知のとおり、源頼朝をはじめとしたいわゆる”源氏”は、清和天皇の子孫の血筋だからです。

となると「じゃあ皇族じゃないの? 源氏って一体何なの?」とハテナが大量生産されしまうかもしれませんが……。

そのへんも含めて清和天皇の一生を振り返ってみましょう。

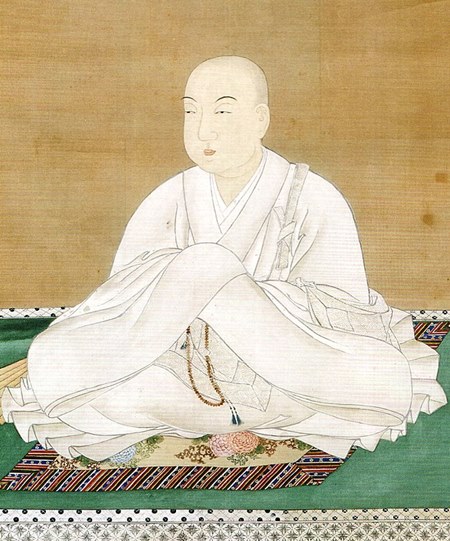

清和天皇/wikipediaより引用

🗿 古代日本|飛鳥・奈良を経て『光る君へ』の平安時代までを総覧

わずか9歳で即位 その背景には祖父の藤原良房が

清和天皇は嘉祥3年(850年)3月25日、先代・文徳天皇の第四皇子として生まれました。

既に藤原氏フィーバーが始まった時代だったため、母が一族の姫だった清和天皇は兄皇子をすっ飛ばして皇太子になります。

立太子のときはわずか8ヶ月だったそうですから、藤原氏の横暴振りがわかるというものですね。

そして父君が亡くなると、わずか9歳で天皇の位に就きました。

もちろん母方のジーチャン・藤原良房ががっちり脇を固めています。

既に太政大臣の位を得ていたため、位として摂政にはならなかったようです。やってることは似たようなものですが。

藤原良房/wikipediaより引用

しかし、改めて良房を摂政にせざるを得ない事件が起きます。

【応天門の変】と呼ばれる、そのまんまの不敬な出来事があったのです。

これによって良房は政敵を犯人に仕立て上げて追い落とし、表向きは「ワルモノを退けた」ということになるので、清和天皇は彼を一層信頼する証として摂政の位をやらざるをえませんでした。

ちなみにこの頃、清和天皇は17歳。

摂政が必要かどうかといえば、まぁ「いたほうが心強い」という年齢ではありますけど、経緯が経緯なだけに釈然としないものもありますね。

27歳で突如、9歳だった陽成天皇へ譲位

さすがに20歳を超えたら親政をするか、摂政を取り消すか。

清和天皇はそうしませんでした。

というか、既に藤原氏から権力を奪うことができない状態に陥っていました。

まぁ、彼らの奥さんを迎えさせられるわ、子供を掠め取るような真似をされるわで散々だったのですが、代々続いてきた公家ですから、皆それなりにデキる人たちです。基本的には。

そのため清和天皇は争いを避け、良房が亡くなるまで摂政を解任したりはしなかったようです。

その代わりというかなんというか、清和天皇はウルトラC級の反撃?をします。

なんと27歳の若さで突然「私、もう天皇辞めるわ。後は息子とうまくやってくれ」(超訳)と譲位してしまったのです。

意図してか偶然か、次の陽成天皇は、清和天皇が位についたのと同じ9歳でした。

さらに清和”上皇”は譲位から三年後に頭を丸め、仏門に入ってしまわれます。

しかもただの出家ではなく、断食など荒すぎる苦行をした上でのことでした。

※続きは【次のページへ】をclick!