マンガでも受験でも、歴史コンテンツに頻繁に登場する「官位」の仕組み。

起源は、飛鳥時代の大宝律令(正確には大宝令)に規定されていたもので、この言葉は

・官職=「官」

・位階=「位」

「官職」と「位階」のタテ読みで「官位」となっている――と以下の記事でご説明申し上げました。

-

モヤッとする位階と官位の仕組み 正一位とか従四位にはどんな意味がある?

続きを見る

位階とは「従一位」とか「従五位下」とか貴族(あるいは武士)のランクを示すもので、大河ドラマ『麒麟がくる』では明智光秀、『どうする家康』では徳川家康が従五位下を授かるシーンがありましたね。

そもそも位階というのは、貴族にとって非常に重要なもので、大河ドラマ『光る君へ』でも度々言及され、そのランクに応じて就ける仕事も変わってきました。

その仕事に当たるものが「官職」というワケです。

てなわけで今回は(二官八省と併せて)官職の仕組みを見て参りましょう。

二官八省は二官と八省からなる(あたりまえ)

そもそも官職とは?

奈良時代直前の8世紀初めに大宝律令が定められたとき、

「中国の仕組みをもとにして、日本の実情に沿った役所を作って統治していこう」

という目的で設けられたのが【二官八省】というお役所の数々でした。

現代であれば、その中で政治家や国家公務員が仕事をしているワケです。

まずは組織図の枠組みを把握しておきましょう。

【二官】

◆神祇官(じんぎかん)……祭祀担当

◆太政官(だじょうかん)……国政担当(この下に八省があります)

【八省】

◆左弁官局管轄 → 中務省・式部省・治部省・民部省

◆右弁官局管轄 → 兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省

大きく分けてまず【二官】があり、太政官の下に左右からなる【八省】が連なる構成です。

そもそも「神祇官が祭祀、太政官が国政を担当している」という性格上、太政官とその下に置かれている役所が実務を請け負っているため、数が多くなるのは当たり前かもしれません。

では、各部門がどんな仕事をしていたのか。

一つずつキモの部分を見て参りましょう。

権威はあるけど権力はない それが神祇官

神祇官と太政官。

かなりぶっちゃけて言うと、太政官は現代ならば「霞が関」(国家官僚機構)、神祇官は「宮内庁」のような感じでイメージするとわかりやすいかもしれません。

繰り返しますが、実態の比較ではなく、イメージしやすい、あくまでも「たとえ」です。

霞が関を統べるのは、総理大臣。

相当に偉いし、実際の権力も権威もあります。

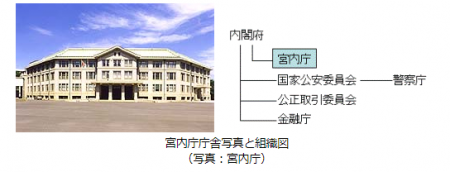

一方の宮内庁は、天皇陛下をはじめとする権威はありますが、組織図的には独立した省ではなく、内閣府の下にあります(繰り返しますが現代のお話です)。

(宮内庁HPより)

しかし、ともすれば現代の宮内庁が、官僚の組織図以上の権威や影響力を持っているのは皆さん実感されていることかもしれません。

首相らの意向を無視して宮内庁が独自に動く――そんなニュースも報じられたりしますよね。

ここで古代に話を戻します。

「太政官」と並ぶよう律令制に定められた「神祇官」は、中国の律令(厳密には「令」)にはありません。

日本の事情に合わせた独自の組織です。

大宝律令は、飛鳥時代末の701年(令が701年で律は翌702年)に施行されました。

しかし、もともとは「壬申の乱(672年)」の事実上のクーデーターで国政を奪取した天武天皇と妻の持統天皇がつくりだしたものがベースとなっており、神祇官も天武または持統が取り入れたとみられています。

ちなみに、伊勢神宮がつくられたのも、史実的には天武・持統期が有力な説の一つです。

伊勢神宮・内宮の宇治橋鳥居

では神祇官には、具体的にどんな仕事があったのか?

祭祀担当とありますように、新嘗祭や大嘗祭(天皇の即位後最初に行う新嘗祭)、鎮魂祭などの各祭を毎月のように行ったり、全国の官社(前述の祭を行う神社)を管理していました。

たかが祭と思うなかれ。

当時の朝廷にとっては非常に重要な取組です。

京の都で何か天災が起きたとき、毎度のように「◯◯の呪いじゃ~!」と、まことしやかに広まるのがそれを物語っているでしょう。

ゆえに太政官より上位で、全体でも最上位に位置付けられていると考えてもよいかもしれません。

しかし、神祇官にある仕事(官職)に就くための位階は意外と低いです。

神祇官で最も偉い長官が「神祇伯」でして、その位階は「従四位下」相当とされていました。

位階は、先日の記事でもご説明したとおり、以下のように正一位から少初位下まで30段階となっており、

①正一位

②従一位

③正二位

④従二位

⑤正三位

⑥従三位

⑦正四位上

⑧正四位下

⑨従四位上

⑩従四位下

︙

︙

㉙少初位上

㉚少初位下

従四位下は上から数えると10番目なんですね。

※続きは【次のページへ】をclick!