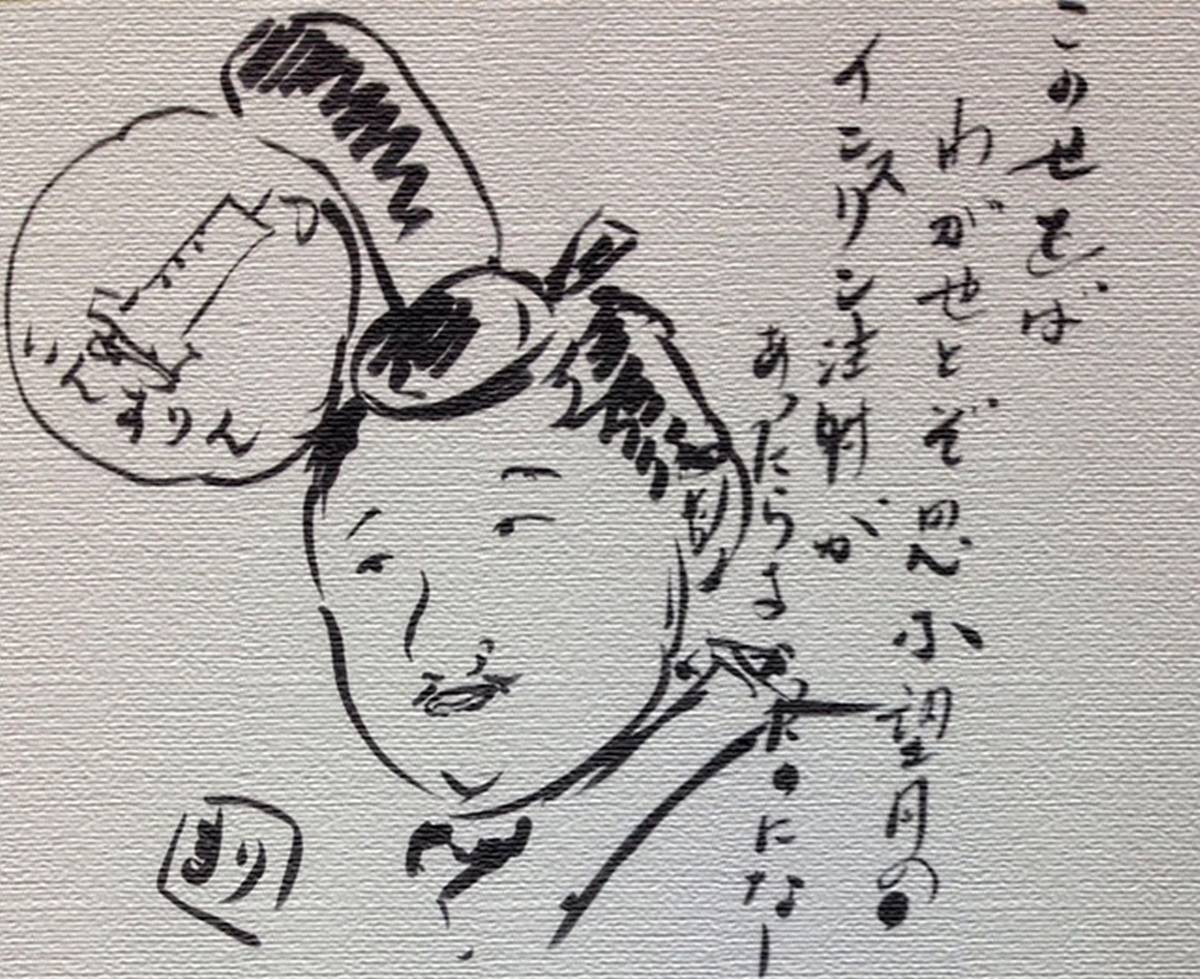

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」

この歌の作者と言えば、2024年の大河ドラマ『光る君へ』でもおなじみ、藤原道長(966-1027年)ですね。

皆さんご存知、平安貴族の頂点に立ち栄華を極めた人であります。

そんな道長さんが、実はある病気にかかっていた可能性が高いことをご存知ですか?

「糖尿病」です。

糖尿病は膵臓(すいぞう)から出るインスリンの作用不足により高血糖になる病気。

高血糖が長く続くと血管が傷み様々な合併症を併発します。

このうち微小血管障害によっておこる「神経障害」「網膜症」「腎症」は糖尿病に特有の症状であり『糖尿病の3大合併症』と呼ばれるほどです。

ドラマでの最期は、こうした症状を見せない終わり方でしたが、道長に関する文献には、糖尿病を疑わせる記述がいくつか認められ、1028年1月3日(万寿4年12月4日)に病没となりました。

実は私の専門も糖尿病です。

今回は道長の記録と照らし合わせながら、できるだけ簡潔に記して参りましょう。

『小右記』や『御堂関白記』に疑惑濃厚な記述あり

ロバート秋山さんが演じて話題になった藤原実資。

その日記『小右記』の中に、道長は51歳頃から「口が渇きやたらと水を飲む」ようになったと書かれています。

血糖値が高い状態になると、血管内の浸透圧が高まり、細胞から血管の中へと水分が移動。

結果、血管内の水分量は増え尿量が増えますが、細胞は脱水となるので口が渇き、多飲となります。

詳しく知りたい方は「浸透圧利尿」で調べてください。

道長の多飲はこの浸透圧利尿によるものと考えられます。

劇中でもそう描かれていたように、藤原実資は道長に対しておもねることなく遠慮なく書いており、ずばり「飲水病(糖尿病)」と言い切っちゃってるんですね。

藤原実資/wikipediaより引用

他でもない道長自身の日記『御堂関白記』にも目を悪くしていた記述が出てきます。

「二、三尺相去る人の顔も見えず」

これは糖尿病性網膜症ないし、糖尿病による白内障の悪化が疑われます。

道長が「この世をば~」の歌を読んだのは50代。

ゆえに

この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 実はもう見えない……

だったのかも知れません。

完全に見えなかったことはなくても、煌々と光る満月ではなく、本人には、ぼんやりと霞んだ朧月のように見えた可能性はありそうで。

.jpg)

恰幅の良い藤原道長『紫式部日記絵巻』より/Wikipediaより引用

兄の道隆、叔父の伊尹、甥の藤原伊周が糖尿病です

糖尿病の原因は、肥満や過食などの生活習慣はもちろんです。

しかし“遺伝的素因”が大きいこともご存じでしょうか?

糖尿病で診察するときの話ですが、初診の方には必ず「親、兄弟などの血縁に糖尿病の方はおられますか?」と家族歴を尋ねます。

同じことを道長さんにも聞いてみますと……。

道長「兄の藤原道隆がそうですし、叔父の藤原伊尹や甥の藤原伊周も糖尿病です」

疑惑が特濃クラス。

たしかに井浦新さんが演じられた道隆は、やたらと喉が渇いて水を飲むシーンが劇中でも描かれていましたね。

藤原道隆(菊池容斎『前賢故実』)/wikipediaより引用

平安時代の食生活は現代と比べればかなり質素でしたが、貴族のトップともなれば贅沢な献立となりましょう。

さらに当時のお酒は、今と違って大量の糖分を含むあま~い濁り酒でしたし。

糖尿病は贅沢病とされ、歴史を振り返れば患者数も少数でした。

しかし飽食の現代は増えに増え、2010年の調査では糖尿病と糖尿病予備群の合計は2,050万人、国民の5人に1人が該当するにまで至っています。

お金持ちでなくても普通にかかっちゃう病気となったんですね。

皆さまもわが世の春を謳歌するために糖尿病には気をつけて下さい。特に正月は食べ過ぎ飲み過ぎとなりますので。

絵・馬渕まり

あわせて読みたい関連記事

◆ドラマや平安時代など全ての関連記事はこちら→(光る君へ)

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

-

なぜ藤原道隆は次代の伊周へ権力を移譲できなかったのか「中関白家」の迷走

続きを見る

-

史実の藤原伊周は長徳の変で左遷され その後どのような生涯を過ごしたのか

続きを見る

◆視聴率はこちらから→光る君へ全視聴率

◆ドラマレビューはこちらから→光る君へ感想

文/馬渕まり(忍者とメガネをこよなく愛する歴女医)

本人のamebloはコチラ♪

※著者のテンション上がりますので、できましたらamazonレビューへ感想をお願いします! →amazonと→告知ページ