養老元年(717年)8月20日は、阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)らが第9回遣唐使として任命された日です。

今だったら、いわゆるギフテッドな天才だったのでしょう。

出発は翌年ですが、仲麻呂は十代で海を渡り、唐でも重用されているのですから凄まじい。

百人一首(古今和歌集にも)でも有名な歌人の一人ですので、ご存知の方もいらっしゃいますかね?

学生時代になんとな~く、この歌を暗記させられた……という方もいそうです。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

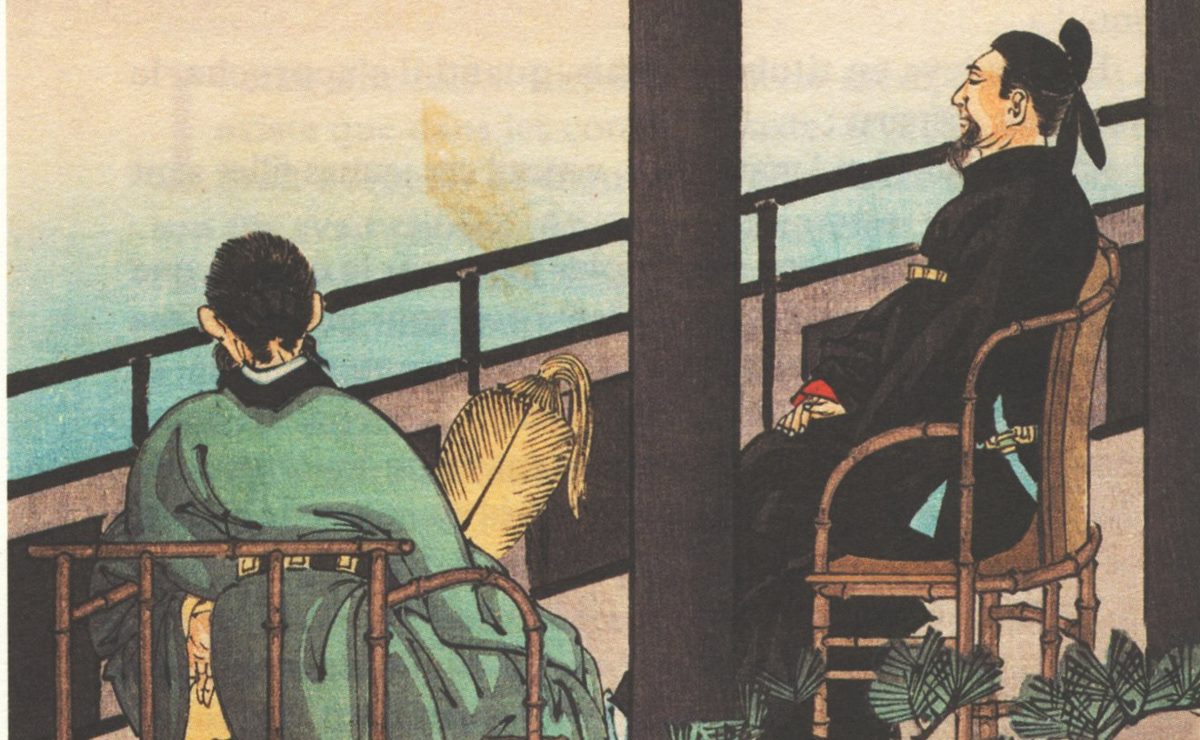

実はこちらの画像も

月岡芳年『月百姿』/wikipediaより引用

その様子を描いたもので、本稿ではその意味もバッチリ見てゆきたいと思います。

宝物なんかよりも本が欲しい、知識が欲しい!

さて、小学校でも必ず習うこの遣唐使、いったい何の目的があったのか?

※以下は「遣唐使」の関連記事となります

-

命を懸けてまで渡海していた「遣唐使」は何が目的でなぜ廃止されたのか?

続きを見る

先進国だった中国に日本が勉強しに行った……というのも間違いではないのですが、実際は結構ドライだったようです。

なぜなら、中国の皇帝が「遠いところからよく来た。みやげにワシの宝物をやろう」とくれた数々の下賜品を、持ち帰らずに売り払っていたという記録が残っているからです。

もちろんただお金儲けがしたかったのではなく、学問や仏教の本を買うためにそうしていたようです。

古代の日本は発展途上国だったので、国家を運営するための「情報」だったんですね。

もちろん中国の文物は何者にも代えがたい価値があり、日本の貴族はそれなしでは生活できなかったともされます。

しかし当時、中国へ行くには船しかありませんし、航海術もまだまだ整っていません。

平たく言えば命がけでした。

仲麻呂の話に戻りましょう。

隠居の予定が「ベトナム王に俺はなる!」の壮絶人生

阿倍仲麻呂は非常に優秀な人でした。

どのくらい頭が良かったかというと、当時の中国の官僚登用試験である科挙に合格したくらいです。

-

元祖受験地獄の「科挙」エリート登竜門はどれだけ難関なのか受験者目線で振り返る

続きを見る

異国の地で、現地語で国家公務員試験に合格するなんて、現代でもそうそうできませんよね。

「科挙に合格したかどうかはアヤシイんじゃない?」

そんな指摘もありますが、彼が皇帝に仕え、秘書監(国立国会図書館長)や安南節度使(当時のベトナム=安南は唐の一部でその軍民をすべる司令官)でいたのは事実ですので、聡明な人であったことは間違いないでしょう。

唐で35年が過ぎようやく帰国することに

どうも阿倍仲麻呂の使命のひとつは、中国の高僧を日本に招聘することだったようです。

後の遣唐使が「一緒に帰りましょう」と言っても「まだ唐で働きたいから」と断ったことがあります。

そんな仲麻呂も、次に遣唐使が来たときには帰国を決意します。

唐へ来てから35年後、天平勝宝五年(753年)のこと。

奈良・唐招提寺で有名な高僧・鑑真が日本へ渡ることになったのです。そこで仲麻呂も一緒に帰国することにしました。

-

鑑真は失明はしていなかった?日本に授戒を伝えた偉業は燦然と輝く

続きを見る

仲麻呂は50歳を過ぎ、当時の平均寿命からすれば長生きの部類に入っています。

「これを逃したら、二度と日本へは帰れない」と思ったのでしょう。

そこで、冒頭の

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

「唐の国から天を見上げると、月が見えた。あの月は日本の春日大社がある三笠山に出ていた月と同じなのだなあ、懐かしいよ」

という歌を、唐での送別会で詠んだのです。

この歌から、いよいよ帰れる故郷への望郷の念が伝わってくるようです。

※続きは【次のページへ】をclick!