寿永2年(1184年)12月20日は上総広常の命日です。

以前でしたら『いったい誰?』となるこの御方、今ならすぐにピンと来られる方も多いでしょう。

そうです、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で佐藤浩市さんが演じられた坂東の有力武士です。

劇中では、ぶっきらぼうながらも性格は悪くない好人物で、その振る舞いには「このオッサン、いい人だな」と心奪われた方も少なくないはず。

それだけに、その最期はあまりに苦しいものでした。

源頼朝に危険視され、双六の最中、梶原景時に突然背中を斬られる――しかも心を通わせていたはずの北条義時には見て見ぬフリをされる。

とにかくもう「酷すぎるだろ!」としか言いようのない展開。

いったい史実ではどんな人物で、いかなる最期を迎えたのか?

上総広常の生涯を振り返ってみましょう。

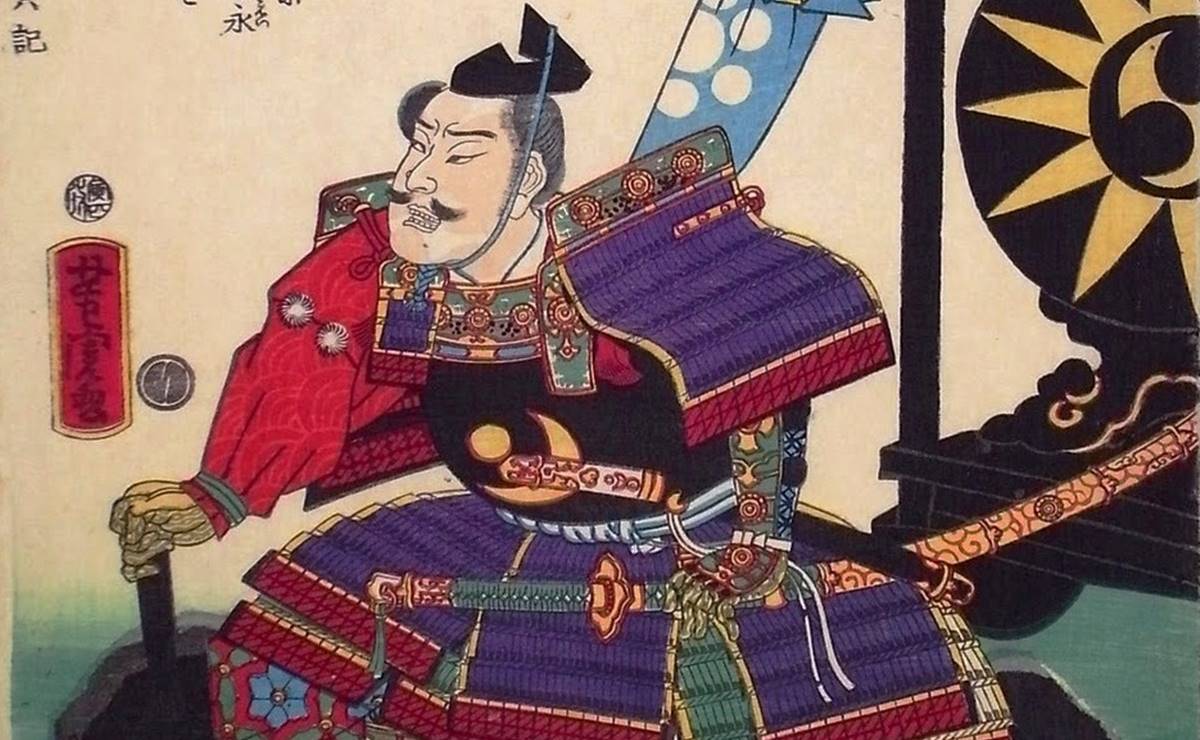

上総広常/wikipediaより引用

上総広常は“房総平氏”

上総広常は“房総平氏”という、房総半島の豪族でした。

桓武平氏の中で、上総・下総に根付いたとされる一族を指します。

「これは自称に過ぎず、桓武平氏とは関係ない地元の一族だ」という説もありますが、その真偽については今後の研究を待つとしましょう。

広常の生年は不明です。

保元元年(1156年)に勃発した【保元の乱】で「源頼朝の父・源義朝に従って戦った」とされていますので、この時期には少なくとも元服を済ませていたはず。

となると、おそらく1130年代後半~1140年代中頃あたりの生まれではないでしょうか。

続く【平治の乱】では、源義朝の長子・悪源太義平に従い、義平十七騎に数えられ、その後は平家に従っていました。

平治の乱で敗走する源義朝/wikipediaより引用

しかし、父の上総常澄が亡くなると、広常と庶兄の上総常景・上総常茂との間で、上総氏の家督を巡る内紛が勃発。

いったんは年の順に常景が継いだものの、次兄の常茂が常景を殺害。

常茂は京都大番役を務めるなどして名実ともに当主となりました。

広常はそれに不満を抱き続けていたようで……。

平家ではなく源氏の力を借りよう

治承三年(1179年)11月、平家の有力家人・伊藤(藤原)忠清が上総介に任じられました。

これは上総氏にとっては侮辱ともいえる仕打ち。

さらに平家姻戚の藤原親政が下総・匝瑳(そうさ)郡に所領を持つなど、じわじわと脅威が迫ってくると、上総広常はこう考えるようになります。

「平家ではなく源氏の力を借りて力を強めよう」

そんな状況の最中、治承四年(1180年)8月に源頼朝が挙兵。

石橋山の戦いに敗れると、頼朝らは海を渡って房総半島へ落ち延びましたが、当然諦めてはいません。

後に続いて安房へやってきた三浦氏などと合流し、頼朝は房総半島や関東の豪族たちに協力を求めます。

このタイミングで、広常は同族の千葉常胤らとともに頼朝へ味方しました。

千葉常胤/wikipediaより引用

上総常茂の息子たちも父を見限って広常と共に頼朝軍へ加わったと言われています。

孤立化しつつある常茂は、その後も平家軍の一員として源頼朝・上総広常と敵対し続けました。

そして両者は【富士川の戦い】で激突!

結果、広常たちは勝利をおさめ、ようやく上総氏はまとまりを見せ始めました。

富士川の戦いで勝利を収めた後、すぐに上洛を考えていた頼朝に対し、広常らは進言します。

「常陸の佐竹氏が脅威になりえるので、これを討ち果たしてからのほうが良いでしょう」

前述の経緯を考えると、兄方の生き残りが息を吹き返す前に、しっかりと地元を固めておきたかったのでしょう。

当時は佐竹氏の当主・佐竹隆義が在京中で、息子の佐竹義政・佐竹秀義が留守を預かっている状態ですので、頼朝たちが素早く行動すれば、切り崩すことのできる絶好のチャンスだったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!