殺伐とした世界観で、次から次へと登場人物が亡くなっていった大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。

「そんなことは最初からわかってただろ」

そうツッコまれると返す言葉もないのですが、それでも、この方だけは亡くならないで欲しかった……と願いたくなる武士がいました。

和田義盛です。

劇中では、横田栄司さんが演じた猪武者――。

いつでも猪突猛進の「バカで憎めないキャラ」であり、畠山重忠や源実朝とのやりとりは何ともホッコリできたのに、結局、北条義時と対峙して涙無しには見られない終わりを迎えてしまう。

そんな義盛は、史実でどんな人物だったのか?

建暦3年(1213年)5月3日に亡くなった和田義盛の生涯を振り返ってみましょう。

和田義盛/Wikipediaより引用

三浦一族の有力者・和田義盛

和田義盛が生まれたのは久安三年(1147年)のこと。

父は杉本義宗。

名字が違っていてややこしいのですが、さらにもう一つ別の名字「三浦」が絡んできます。

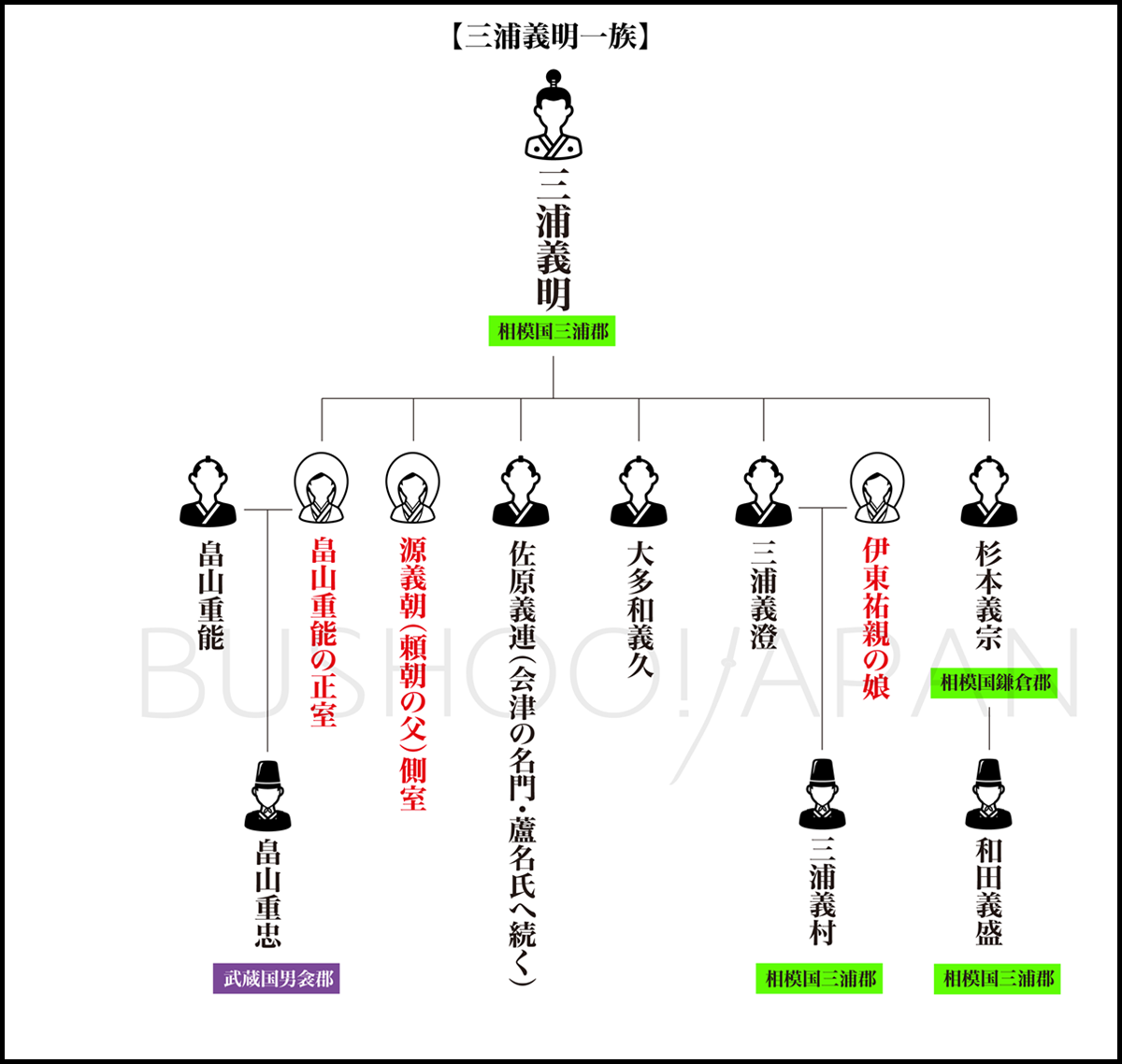

父の杉本義宗は、三浦義明の長男でした。

三浦義明と三浦義澄(勝川春亭画)/wikipediaより引用

つまり和田義盛は、三浦氏の一族であり、同氏の嫡流になっても不思議ではない立ち位置だったんですね。

【祖父】三浦義明

│

【父】杉本義宗

│

【子】和田義盛

実際の三浦氏は、三浦義澄(ドラマでは佐藤B作さん)が家督を継承し、そのまま息子の三浦義村(山本耕史さん)に引き継がれましたが、慈円の記した『愚管抄』では和田義盛を三浦氏の長と見るような記述があり、なかなか微妙な関係だったと思われます。

整理すると

・三浦氏の有力一族である和田義盛

・相模国三浦郡和田を本拠地としたから和田氏を名乗った

まず、この二点を押さえておけば、基本的な出自は問題ないかと。

なお、三浦氏そのものは坂東八平氏の出身です(以下に詳細記事がございますので、よろしければご覧ください)。

-

関東に拠点を築いた坂東八平氏~なぜ清盛に従ったり源氏についたりしていた?

続きを見る

同じ平氏である平清盛に忠誠を尽くすような間柄ではなく、義盛の祖父である三浦義明は、頼朝の父・源義朝の後ろ盾だったとされています。

義明の娘が義朝に嫁いでいて、源氏とは切っても切れない間柄だったのです。

石橋山の戦いに参加できず畠山軍と遭遇

そうした経緯がありましたので、治承四年(1180年)8月、平家討伐を掲げて挙兵した源頼朝に、三浦氏や和田氏が呼応するのも自然な流れでした。

『鎌倉殿の13人』でも和田義盛と共に山本耕史さん演じる三浦義村が参加していましたね。

しかし、彼らが丸子川(酒匂川)まで来たところで、トラブルに直面。

これまたドラマでもクローズアップされたように、川が増水していて、渡ることが出来ませんでした。

旧暦8月はおおよそ新暦9月、雨が多い台風シーズンですから、仕方のないことでしょう。

回り道すべきか、水が引くのを待つべきか。

逡巡している間に、石橋山の戦いが発生してしまい、

「頼朝様が敗北し、生死もわからぬ状況だ」という知らせが三浦・和田両氏のもとへ届けられました。

仰ぐべき旗頭の行方が不明では、これ以上、先へ進んでも意味がない……。

そう考えた義盛たちは、一旦地元へ戻ることにしたのですが、ここでトラブルに直面してしまいます。

平家方の畠山重忠軍と遭遇したのです。

ややこしいことに和田義盛と三浦義村、そしてこの畠山重忠は従兄弟同士でした(下記の図をご参照ください)。

両者の間に緊張が走ります。

当初は

「源平を通して敵味方に分かれたとはいえ、我らは親戚同士で直接の恨みはない。ここでわざわざ血を流す必要もないだろう」

と話がまとまりかけたのですが、遅れてやってきた和田義盛の弟・和田義茂が事情を知らず、畠山の陣に突入してしまったのです。

【小坪合戦】と呼ばれます。

程なくして誤解であるということがわかり、戦闘は小規模で終わったものの、三浦・畠山双方に数十人ずつの死傷者が出たといいます。

しかし事はこれで済みませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!