延元元年/建武三年(1336年)5月25日、足利尊氏・高師直らと、新田義貞・楠木正成がぶつかりあった【湊川の戦い】がありました。

足利尊氏

高師直

vs

新田義貞

楠木正成

南北朝ファンには胸アツな、主役級が出揃ったこの戦い。

源平時代なら壇ノ浦、戦国時代なら関ヶ原にでも例えてよさそうな一大分岐点となりますが、そもそもこの合戦はどんな原因で始まり、そして結果はどうなったのか?

当時を振り返ってみましょう。

鎌倉時代に始まった対立が激化

南北朝時代は、後醍醐天皇から始まった――。

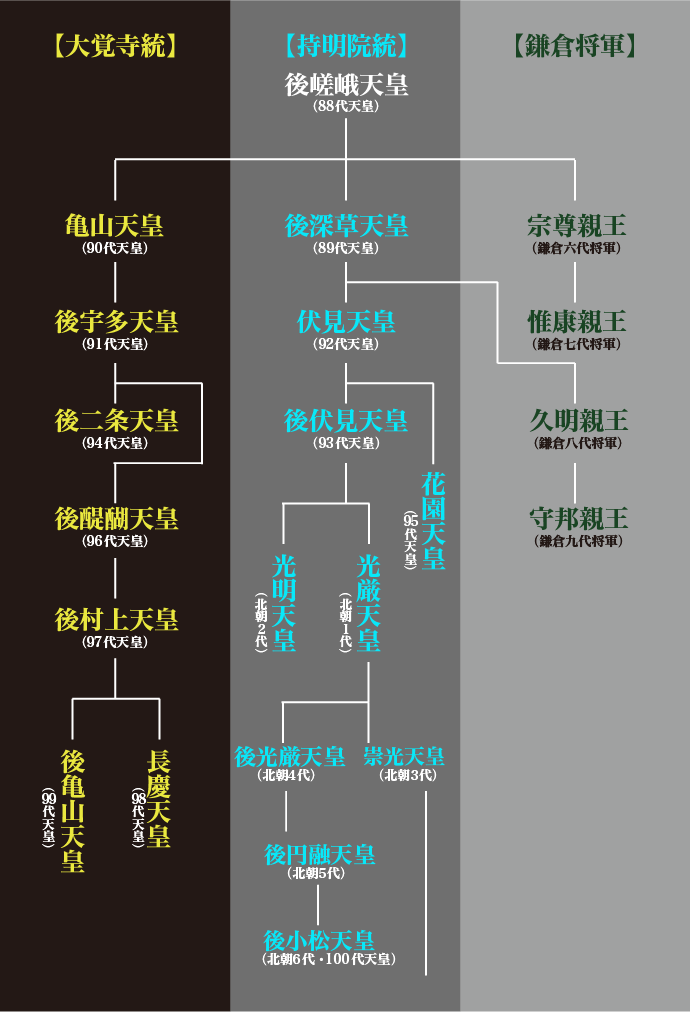

そんな印象も強いかもしれませんが、そもそもの原因は鎌倉時代であり、88代後嵯峨天皇(1242-1246年在位)にまで遡ります。

後嵯峨天皇の息子である、後深草天皇(兄・89代)と亀山天皇(弟・90代)が跡継ぎを巡って衝突。

幕府の仲介によって皇室は

【持明院統】後深草天皇の子孫

【大覚寺統】亀山天皇の子孫

という二派に分かれて、それぞれの系統からほぼ順番に天皇を出すようになりました。

この仕組みを【両統迭立(りょうとうてつりつ)】といい、しばらくはこれでうまくいっていました。

しかし、生まれた順番と世を去る順番が噛み合わないことも多かった時代。

そう決まり通りに受け継がれていくことは簡単ではなく、次第に両方の系統から「皇位を独占したい!」と言い出す人が現れ始めます。

鎌倉幕府としてはもうウンザリ。

「今後は皇位に介入しませんので、お好きにどうぞ」

そんな態度を取ったこともありましたが、皇室としては「散々偉そうにしておいて今さら投げ出すのか!」と食いつき、幕府に「なんとかしろ!」と迫ります。

かくして両統迭立による皇位継承トラブルは【湊川の戦い】時点で90年近くも続いていました。

足利氏と新田氏

鎌倉幕府にとって面倒だった、この皇室の継承争い。

武士たちの生活にどこまで関係あるのか?

というと、鎌倉幕府の滅亡後も強く影響し続けます。

幕府を滅亡させた後醍醐天皇は倒幕の褒美として、足利尊氏などごく一部の武士と、自分に従う大勢の貴族をやたらと引き立てました。

いわゆる【建武の親政】であり、当然、恩恵を受けられず不満を抱く武士が出てきます。

そこに北条時行と諏訪氏を中心とした勢力により【中先代の乱】が起き、最終的に尊氏が制圧。

尊氏はここで”後醍醐天皇の許可を得ず”、自分に味方した武士へ気前良く恩賞(褒美)を配りまくりました。

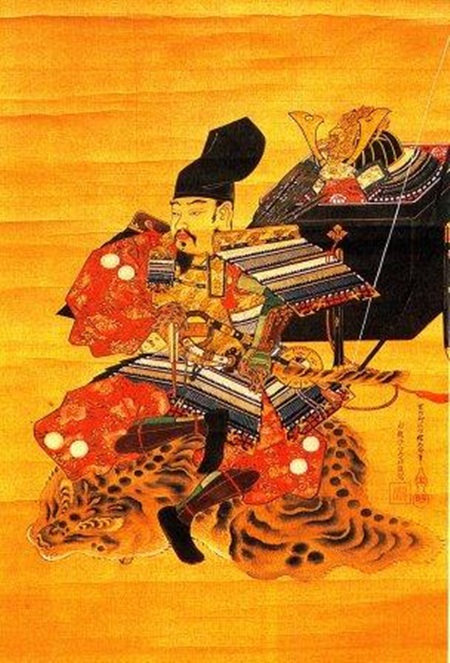

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

「後三年の役の後、私財を褒美として東国武士に配り、絶大な指示を得た」というご先祖様・源義家に倣ったのでしょう。

東国武士が実利主義であることを、尊氏は熟知していたわけです。

しかしこのとき尊氏が褒美に配った土地には、尊氏の私財ではない場所も少なからず含まれていました。

代表的なのが新田義貞の土地です。

新田義貞公肖像/wikipediaより引用

実は新田氏と足利氏はご先祖同士が兄弟ですが、新田氏はどうにもこうにも政治的な動きが不得手で、鎌倉時代を通して北条氏に冷遇されていました。

一方で足利氏は、北条氏の血縁者から妻を迎えることが多く、それでいて「当主が突如出家や自害をして勢力を強めすぎないようにする」というバランスも取っています。

よく「尊氏の行動が時々意味不明になるのは、足利氏が元々精神的にもろい血筋だったから」とも指摘されますが、政治的判断の可能性もあるでしょう。

北条氏は御家人に力をつけさせる割には「あの家、そろそろデカくなりすぎだから潰すか」みたいなことをずっとやっていましたので、インパクトが強い方法で「うちは無害ですよ!」と主張しておく必要があった。

おそらく尊氏は、そうした新田氏の身の振り方の下手さから、義貞のことも下に見ていたのかもしれません。

※続きは【次のページへ】をclick!