正平六年=観応二年(1351年)2月26日は、足利尊氏の右腕・高師直(こうのもろなお)が殺害された日です。

実は、彼と諸々の因縁がある足利直義(尊氏の弟)が亡くなったのも同日。

・正平六年=観応二年(1351年)2月26日 高師直の命日

・正平七年=観応三年(1352年)2月26日 足利直義の命日

奇しくもぴったり1年後――となると何だか奇妙な縁というか物騒な話ですが、経緯を見ると、殺されるべくして殺されてしまったような気もしてきます。

高師直ファンの皆様には申し訳ありません……。

でも、なぜ高師直はそんな最期を迎えるに至ったのか?

生涯を振り返ってみましょう。

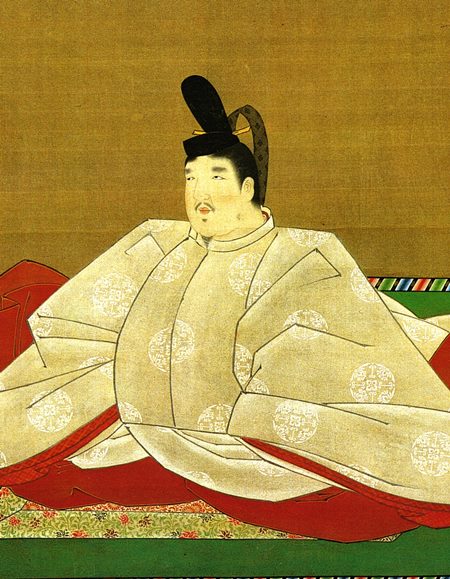

かつて足利尊氏の肖像画とされ、近年、高師直だという説が根強くなった『守屋家旧蔵本騎馬武者像』/Wikipediaより引用

源義家の血を引く家柄

高師直を輩出した高氏(こうし)は、もともと源氏の祖先・源義家の庶子の血を引くといわれている家です。

足利尊氏の初名が「高氏(たかうじ)」なので、見た目が少々ややこしいですね。

義家が没した嘉承元年(1106年)から、既に250年ほど経っていますので、この時代の足利氏とは「かなり遠い親戚」ぐらいの縁でした。

八幡太郎と称された源氏の棟梁・源義家/wikipediaより引用

それでも高氏は「足利家のナンバー2を代々務めていた」実績があり、師直も、生まれながらにポジションは決まっていたようなものでしょう。

幼少期のことは不明ながら、尊氏が鎌倉幕府から離反して六波羅探題を攻めた頃には、すっかり片腕として定着していた様子。

その後、尊氏が後醍醐天皇との対立その他諸々で浮いたり沈んだりしていた間も、尊氏の弟・足利直義とともに支え続けています。

尊氏も、室町幕府ができてからその恩に応えています。

師直には足利家だけでなく、幕府のナンバー2・執事の位置を与え、高氏一族全体にも要職と領地を与えたのです。

北畠顕家や楠木正行に勝利

高師直の「執事」というのは字面だけだと少々わかりにくい役職かもしれません。

最も大きな仕事は「尊氏の出した領地に関する命令を、下の人々に伝える文書を発行する」というもの。

逆もまた然りで、現代的な感覚では「秘書兼相談役」というほうがイメージしやすいかもしれません。

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

秘書兼相談役なんて言うと、師直がおとなしい文人タイプに見えてしまうかもしれませんが、そこはれっきとした武士。

南北朝の戦いの中で、師直は数多くの武功を挙げています。

一覧にするとこんな感じです。

暦応元年(1338年)5月:和泉石津の戦いで北畠顕家に勝利

貞和三年(1347年)秋ごろ:河内の南朝軍を弟・師泰とともに制圧

貞和四年(1348年)1月:四條畷の戦いで楠木正行を破る

【四條畷の戦い】直後には、吉野に攻め込んで南朝の皇居を焼き払い、後醍醐天皇の跡を継いだ後村上天皇を追い出しています。

後村上天皇/wikipediaより引用

連戦連勝というか、無双状態というか。

『南北朝無双』みたいなゲームが出たら、師直はトップクラスの強キャラになること必至でしょう。

かつて後醍醐天皇の皇子・護良親王が尊氏の暗殺を試みて失敗したことがありますが、この戦績を考えると「尊氏より師直を狙うべきだったのでは……」という気がします。

トップだけをピンポイントで狙うことを「斬首作戦」といいますが、これはいつの時代も極めて難しいものですし。

師直は「室町幕府創始における最大の功臣」といっても過言ではない人です。

しかし、ここでデカイ問題が生まれてきます。

※続きは次ページへ