こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【元寇】

をクリックお願いします。

ついに博多湾へ上陸!

こうして連勝を収めた元軍は、ついに肥前(現在の佐賀県・長崎県)沿岸へたどり着きます。

具体的には松浦郡および平戸島・鷹島・能古島などです。

このとき襲撃を受けた地域にも、元軍が蹂躙した様子の生々しい伝承が数多く伝わってますね。周辺地域の方は、学校などで習ったかもしれません。

おそらく、元軍が肥前の沿岸に着いたのと前後するあたりで、対馬から逃げ延びた武士が大宰府に着いたと思われます。

そして大宰府から京都や鎌倉へ急使が立てられ、同時に九州の御家人たちが大宰府へ集結しました。

いざ臨戦態勢へ。

懸念すべきは南方からの援軍でした。

薩摩・大隅・日向などの南九州からは結構な距離があり、なおかつ筑後川の神代浮橋(くましろうきばし)が通行の難所だったために、元軍襲来までに間に合わない――そう思われました。

そこで筑後の神代良忠(くましろ よしただ)という人物の根回しで神代浮橋の通行の便を図り、南九州の諸軍が速やかに移動できるようにしたとか。

彼の働きは後に幕府から評価され、感状を与えられています。

こうして、少弐氏や大友氏など、戦国時代でもお馴染みの武士たちが博多で元軍を待ち受けました。

迎えた10月20日朝。元軍が博多湾へ上陸。

その場所については諸説あります。戦闘が数ヶ所で行われているため、時間差はあれど、いずれも間違いではないのでしょう。

まずは【赤坂の戦い】と呼ばれる戦闘が始まりました。

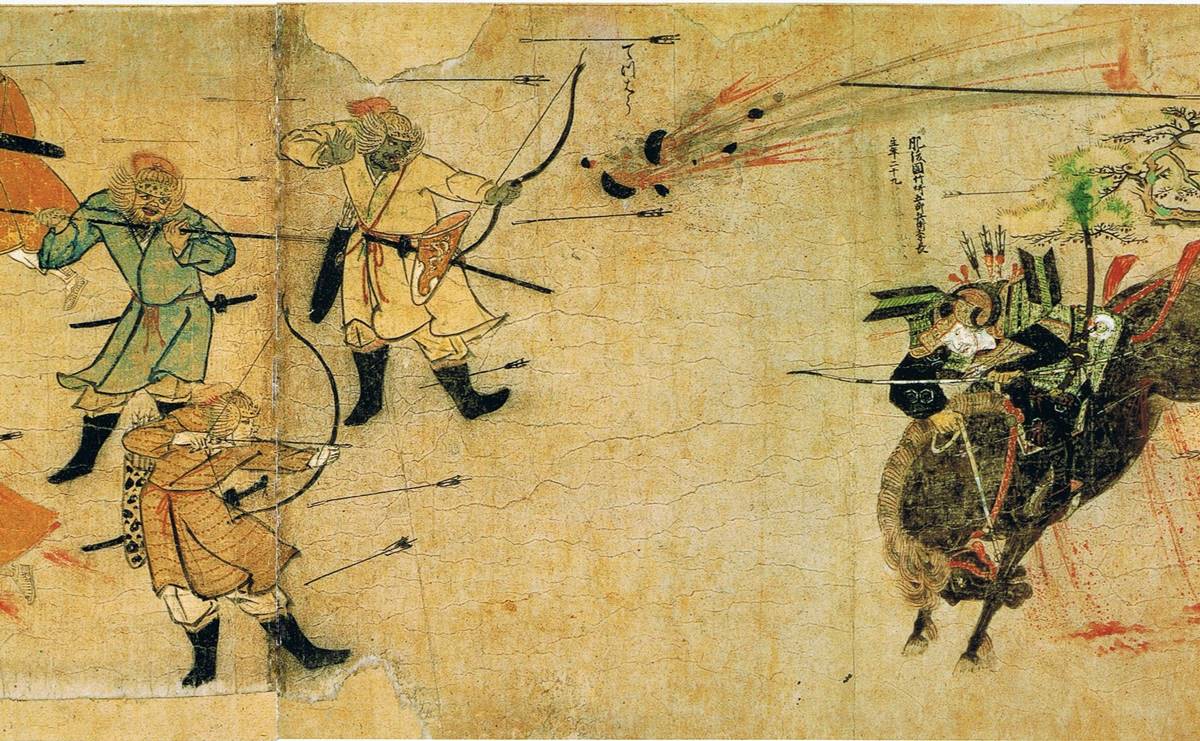

竹崎季長で有名な蒙古襲来絵詞あのシーン

赤坂は、早良郡の百道原より約3kmほど東の地点にある丘陵地です。

福岡城の周辺でもあります。

日本軍は総大将・少弐景資の下、博多の息の浜に集結して、元軍を待ち受けていました。

が、肥後の御家人・菊池武房の軍勢が、赤坂の松林の中に陣を布いた元軍を襲撃して追い払います。

文永の役は

「てつはうで日本軍がやられました」

という点が強調されがちですが、対馬・壱岐でも抵抗していますし、博多周辺の緒戦でも結構善戦していたのです。

余談ですが、蒙古襲来絵詞で有名な竹崎季長は、菊池軍が勝った直後にスレ違っていたのだとか。

これがよほど悔しかったのか。この後、彼は、半ば命を捨てるような行動に出ます。

それが【鳥飼潟の戦い(とりかいがた)】です。

蒙古襲来絵詞で有名な「てつはう」の場面もこの戦いでの出来事でした。

他にも元軍は銅鑼を打ち鳴らして日本側の馬を怖がらせたとされており、「音」を効果的に使っていたようですね。

戦のセオリーはいろいろありますが、「戦闘を始める前に相手をビビらせる」というのも立派な戦術の一つです。

大陸を支配する過程でこれらを使い、実際うまく行っていたから日本でも使ったのでしょう。

鳥飼潟の戦いは、赤坂の戦いで敗れた元軍が麁原山(そはらやま)の本隊に合流するため鳥飼潟を通り、竹崎季長らがそれを追撃した、というものです。

季長は最初からやる気満々でした。

が、馬が干潟のぬかるみに足を取られて転倒してしまい、取り逃してしまっています。

馬ごとひっくり返ってすぐ戦える季長の生命力どうなってんの……というツッコミは野暮ですかね。

武士ですから日常的に乗馬はしていたでしょうし、落馬するときの受け身も練習していたはずですが、戦時の鎧兜で同じことができるもんなんでしょうか。

鳥飼潟の戦いで敗れた元軍を百道原まで追撃

その後、麁原(そはら)から出てきた元軍と竹崎季長らの戦闘が鳥飼潟で始まります。

季長は一番槍にこだわり、郎党の藤源太資光による諫言を振り切って突撃。

本人と数名が傷を負ってしまいます。

麁原元寇古戦場跡の詳細が福岡市経済観光文化局サイトに掲載されています

そこへ肥前の御家人・白石通泰が、100騎前後を率いて元軍に突撃をキメました。

これがよほどの勢いだったのか、元軍は麁原山へ引き上げています。

他に、やはり肥前の御家人・福田兼重や豊後の御家人・都甲惟親(とごう これちか)が鳥飼潟で戦ったとされています。

季長が一番有名なのは、やはり絵詞の影響が大きかったようで。

彼は後々、自分の武功を認めてもらうために、鎌倉まで言って幕府のお偉いさんに掛け合ったほどです。なんかイイですねw

鳥飼潟の戦いで敗れた元軍を、日本軍は百道原まで追撃しました。

上記の福田兼重もその一人で、元軍と矢を撃ち合って鎧の胸板や草摺(腰回り)に三本も矢を受けたといいます。

漫画でよく出てくる落ち武者状態というか、よく生きていたもんですね。

元(=モンゴル)などのユーラシア大陸中部で使われていた弓(短弓)は、日本の弓より貫通力が低かったとされているので、そのためかもしれません。

ちなみに、日本の弓矢は世界的に見てもデカくて矢の貫通力がヤバイとされています。

だからこそ、日本の合戦では「流れ矢で戦死した」という記述がちらほら出てくるわけです。

元が弓の威力を重視しなかったのは、平原ばかりという国土のために、弓の材料になる木材が貴重だった(=炊事や燃料へ優先に使った)ということかもしれません。

他に兵器として著名な弓としては、イングランドのロングボウがありますね。

ロングボウは習熟が難しいものの、速射性が高く、集団戦で大きな効果を発揮しました。

もしも元が東欧で侵攻を止めず、ヨーロッパを横断してイングランドと戦うことになっていたら……多分、ドーバー海峡を渡る途中でロングボウの一斉射撃を受けたでしょう。

【参考】13世紀頃、イングランドがウェールズに侵攻した際にウェールズ弓兵は侵略者にたいしてこの武器を用いて重い損害を与えた。その被害者であったイングランドは、ウェールズ公国の併合後、この強力な武器を素早く自軍に取り入れた。(ウィキペディアより)

そもそも文永の役で神風は吹いてない?

百道原では、他にも豊後の御家人・日田永基らが奮戦したといわれています。

また、元軍の指揮官の一人・劉復亨と思われる人物が日本軍の矢を受けて重症を負ったという記録があります。

これが10月20日頃のことで、元軍が“謎の撤退”をしたのが翌10月21日の朝でした。

……つまり、文永の役における元軍の撤退は、

「指揮官の負傷」

という至極当然な理由だった可能性が高くなるわけです。

元寇に限らず、日本では国難の際に寺社での祈祷が複数回行われていたのですが……日本軍のボロ負けっぷりと“神風”を強調しているのは、そうした寺社の記録が多いという点も見逃せません。

穿った見方をすれば、寺社の聖職者たちが

「私達が一生懸命神仏にお祈りを捧げたから、この国は守られたんだ! 野蛮な武士なんていらない!」

そんな主張のために“神風”という伝説が生まれたのかもしれません。

もしくは、後述する【弘安の役】での暴風雨の記録が、時系列を遡って「文永の役でもあった」と混同されてしまったのでしょうか。

まあ、現代で神風が有名なのは、第二次世界大戦中に軍と政府が誇張したから……というのも大きいのですけれども。

ちなみに元の記録では【文永の役】の記述が少なく、高麗の記録では「劉復亨が負傷して船へ退避し、その夜の軍議で大陸への撤退が決まった」とされています。

何はともあれ、時系列を進めましょう。

こうして撤退が決まった元軍。

当時の船舶事情では、博多→高麗に行くために「南風の吹く晴天・日中」でなければなりません。

しかし、この条件が整うのはなかなか難しい。いわゆる「日和待ち」のために一ヶ月かかることも珍しくなかったのです。

むろん、元がそんな気候のことを知る由もありません。

高麗兵は知っていたかもしれませんが、献言したかどうかアヤシイですね。

結果、元軍は夜間の渡航を決行し、多くの船が高波か風に翻弄され、崖に激突して沈んでしまったのだとか。

仲悪く、船酔いを起こしたまま戦いへ

上記の通り、元軍の撤退は旧暦10月下旬です。

新暦だと11月下旬となりますね。現代でも冬型の気圧配置になり始める季節です。

大陸からの冷たい風と、南から来る海流の水蒸気が、玄界灘を流れる対馬海流に乗って東北地方まで運ばれ、豪雪になる……というのが、冬の日本海の基本的な天候。

となると、元軍が撤退を決めた理由は「指揮官の負傷」であり、撤退が失敗した理由は「初冬の玄界灘の気象条件」というところが現実的かと。

もしこれが正しければ、「寒波で水夫がバタバタ倒れてしまい、船を操れる人間が減って崖に激突」というのもありえるでしょうか。

ほぼ完全に内陸国の元人が、船の扱いに長けていたとは考えにくいですし。

日本人の捕虜をとったのに、船出の条件を尋ねたりしなかったんかい……とツッコミたいところですね。通訳がいなかったんでしょうか。

出立の際も相当慌てていたのか、始めから見殺しにしたのか、130~220人ほどの元兵が日本に取り残され、捕らえられたといいます。

また、ズタボロになった元の船の残骸が約150隻分も対馬・壱岐・九州沿岸に流れ着いたとか。

「神風が吹いて、元軍をやっつけてくれたんだ」という話が広く信じられるのも無理ないことですね。

文永の役における元軍の撤退については、他にも以下のような理由があると考えられています。

1.元の日本侵攻軍は【元と高麗の兵】で構成されており、指揮官の意思疎通が不確かだった

2.上がそんなんなので、現場での連携もできない

3.高麗の民衆を馬車馬のごとく働かせて船を造らせたため、粗雑な作りの船ばかりだった

4.元の将も兵も海に不慣れで、体調不良を起こしていた者が少なからずいた

一行でまとめると“お偉いさんも下っ端も皆仲が悪い上、船酔いを起こしたまま戦っていた”という感じでしょうか。

結果、11月下旬に元軍が朝鮮半島へ帰還したとき、すっかり戦意がガタ落ち。

「たとえ風がなかったとしても、日本は広すぎるし兵が多すぎる。

万が一苦戦したときに増援を頼もうにも、すぐに海を渡ることはできない」

「高麗では元の命令に応じ、既に多くの男を兵として徴用し、失ってしまったので、農村では働き手が足りなくなっている。

天候も悪く、草や木の実で飢えをしのいでいる者も少なくない。

もし、“もう一度日本に攻めよ”と言われても、高麗はその負担に耐えられない」

と、すっかり厭戦ムードが漂っておりました。

……広さでいうなら大陸のほうが果てしないだろう、というツッコミは野暮ってものでしょうか。

まあ、当時は「日本がどのくらいの大きさの島なのか」ということを正確に知っている人はいなかったでしょうし、後者はもっともなことですが。

※続きは【次のページへ】をclick!