こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【阿野全成殺害事件】

をクリックお願いします。

呪詛:死に値する罪

『鎌倉殿の13人』の阿野全成は、筮竹(ぜいちく・易占いの道具)を手にして占いをする姿が特徴的。

当たる確率は半々で、ドラマではそのことをからかう実衣との掛け合いも微笑ましいものでした。

しかし、この個性が破滅につながってしまう。

『鎌倉殿の13人』第29回で、北条時政と妻・りくの命令を受け、全成は呪詛へと踏み出してしまいました。

人形を作り、標的の住居に埋めるというものです。

改心した全成はその人形を回収したものの一体が残ってしまった。この人形を手にした頼家は、叔父に殺されそうになったと憤ります。

現代人からすれば大仰に思える反応ですが、当時からすれば死に値する重罪。

呪詛に関わる被害甚大な事件として、例を挙げると、前漢・武帝時代の【巫蠱(ふこ)の禍】があります。

英明でありながら、猜疑心が強い武帝――彼は老年期となると、自分が呪われているのではないかと疑心暗鬼にとらわれました。

そんな武帝に江充がつけこみ、ついには我が子の劉拠が呪っていると信じさせてしまいます。

劉拠は無実を訴えるものの追い詰められ兵を起こし、ついには自殺に追い込まれました。

劉拠の母である衛皇后も自殺。

劉拠の子も命を落としたものの、生後間もない一子は生き延び、のちの宣帝となります。

そして調査の結果、呪詛の事実はないと判明します。

冤罪で多くの犠牲者が出てしまった凄惨な事件――この【巫蠱の禍】は日本でも知られていました。

漢籍に詳しい大江広元ならば、呪詛の人形が出てきた時点で思い出すことでしょう。

大江広元/Wikipediaより引用

呪詛に対して厳しすぎる処断を取るのはリスクがある。

しかしそれでも頼家が全成を討つ理由はできました。

積み重ねられてゆく伏線

資料が少なく不可解な阿野全成の破滅。

その過程を『鎌倉殿の13人』は巧みに再構築しています。

呪詛は妻のりくと、それに賛同した時政が首謀者であり、くだらない工作のせいで夫と我が子を失った実衣(阿波局)の無念はどれほどのものでしょう。

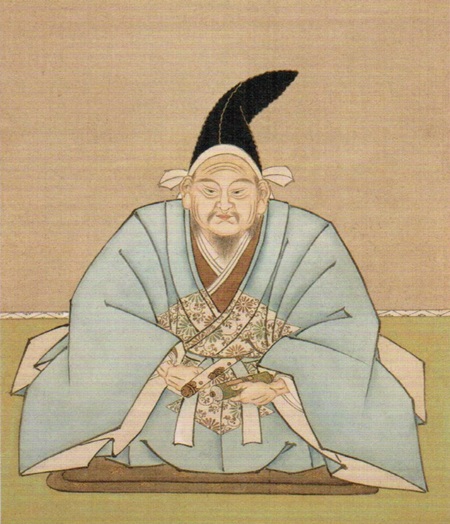

(左)牧の方/国立国会図書館蔵(右)北条時政/wikipediaより引用

後に北条政子と北条義時は、実父である北条時政と義母・りく(牧の方)を追放することとなります。

その決定的な事件へ向け、理由が一つ積み重なりました。

さらにドラマでは「梶原景時事件の黒幕が三浦義村である」と描写されています。

実衣が結城朝光に密告したのではなく、義村の示唆を受けた朝光が実衣に相談し、事件が膨れ上がってゆく様子が描かれました。

三浦義村はその狡猾さゆえ、フィクションでは様々な陰謀の黒幕にされがちですが、『鎌倉殿の13人』では梶原景時失脚においてもその暗躍とされたのです。

そんな陰謀の中、全成と実衣の夫婦愛も描かれます。

全成が無謀な呪詛計画に乗ってしまった背景には、実衣と朝光の親密な様子への嫉妬がありました。

阿野全成/wikipediaより引用

千幡の地位を引き上げることで妻の心を取り戻したい――そう願ったのです。

実衣が罪のない無邪気な女性とされたわけでもありません。

彼女は頼朝の死後、全成を鎌倉殿に擁立するという、りくと時政の陰謀に心を動かされてしまいました。

いくつもの伏線を積み重ねる中で人物の破滅を描き、さらに新たな伏線を張る。

そんなミステリを得意とする三谷さんらしさが出た作風といえます。

大河は史実の再現ではない

わかりきったことですが、大河は史実の再現ではありません。

ではなぜ、こんなことをあえて言うのか?

というと、そう誤解する視聴者が少なからずいるからです。

往年大河の傑作とされる『独眼竜政宗』では、義姫による伊達政宗暗殺未遂事件が描かれました。

大河ドラマ『独眼竜政宗』(→amazon)

後世の捏造とされる事件ではあるものの、なまじ名作であったため、現在に至るまで史実と信じている人もいます。

あのドラマ原作発表当時は東北戦国史の研究が今ほど進んでいなかったため、致し方ないところはあったと思います。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』では、意図的な曲解もありました。

【天狗党の乱】において、徳川慶喜が天狗党助命を命じたにも関わらず、田沼意尊が独断で処刑したように描いたのです。

このことを指摘すると「何が問題なのか」と反発する方もいます。

「証拠はあるのか」とも詰め寄られますが、他ならぬドラマの主人公である渋沢栄一が残しています。

彼は自らがプロデュースし、動かしやすい福地桜痴らに渾身の『徳川慶喜公伝』を執筆させました。

つまりアリバイ工作に余念がなかったのですが、後に【天狗党の乱】における慶喜の心情を慮っています。

己を支持して突き進んだ尊皇攘夷の志を持つ水戸の者たち。彼らを処断することは辛い決断であっただろう。お気の毒に、慶喜公――。

こうした記述からは、慶喜が命令を下したとしか読み取れません。

ドラマのような因果関係ならば、こうなるでしょう。

「慈悲深い慶喜公は助けようとしたのに、勝手に殺されるとは言語道断、無念の限りである!」

実際のところ、天狗党の助命嘆願に関しては渋沢栄一は己の手で握りつぶしています。

君臣ともども彼らを見捨てたわけで、ドラマでは隠蔽をしている。

その点、『鎌倉殿の13人』では、事件の因果関係をここまで捻じ曲げるようなことはしていません。

主人公の北条義時にせよ、義時が忠義を尽くす源頼朝にせよ、彼らが手を下したと明確な場合はそう描いています。

北条義時イメージ(絵・小久ヒロ)

確たる史料が不足している場合のみ、想像する範囲内で広げています。

良心的な歴史フィクションとはこのような創作をします。

資料の残存状態も、平安時代末期から鎌倉初期と、幕末では大きく異なります。

『鎌倉殿の13人』の大胆さの背景には、資料が少ない中世ならではの特性もあるのです。

大河ドラマは史実ではありません。

そんなことは当然です。

2020年『麒麟がくる』の駒が激しいバッシングを受けたものですが、架空の人物を歴史劇に出すことはルール違反ではありません。

大河の作品同士を比較することで、どういった史料の使い方をしているのか、どうのように話を膨らませているかが見えてきます。

そうすることで力量を測ることも、大河ドラマを見る楽しみかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

占いで頼朝に重宝された阿野全成の生涯~最期は鎌倉の権力闘争に巻き込まれて

続きを見る

-

義時の妹・阿波局は野心家だった?実朝を将軍にするため景時に仕掛けた陰謀

続きを見る

-

源頼家の生涯~権力闘争の末に風呂場で急所を斬られて粛清された二代将軍

続きを見る

-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは

続きを見る

-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ

続きを見る

【参考文献】

細川重男『鎌倉幕府抗争史』(→amazon)

坂井孝一『考証 鎌倉殿をめぐる人々』(→amazon)

鶴間和幸『中国の歴史3 ファーストエンペラーの遺産』(→amazon)

他