こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第44回空飛ぶ源内】

をクリックお願いします。

弱った心を癒すのは甘いものと嘘

蔦重は経営が大変な時だというのに、店を放り出して平賀源内生存説の情報集めに、杉田玄白の元へ向かいます。

一方で、次郎兵衛の妻である“とく”と駿河屋の“ふじ”は、おていさんのために美味しいものを持ち寄ってきます。

ふじは子供は甘いものが好き、つよも好きだったと微笑む。優しい気遣いが、ていの心を癒してゆく。

こうして蔦重とていの情緒ケアがなされていることに、ほっとする意見もあります。

ただ、店の経営状態はどうなっているのか。そこが気になって仕方ありません。

もちろん情緒の回復は重要です。それだって店の管理を誰かに任せていればのこと。みの吉一人で大丈夫なのでしょうか。

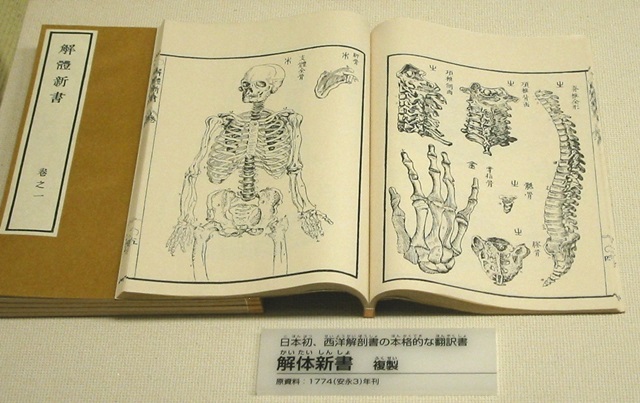

蔦重は杉田玄白から『解体新書』を受け取りました。

同書に挿絵を描いた小田野直武は、平賀源内から蘭画を習いました。ところが源内の死の翌年、不自然な急死を遂げたのだとか。

ただ、杉田玄白はこれ以上はつきあいません。

本業で忙しいのでしょう。それに蔦重と話が合わないともいえる。蔦重にとって源内は若い頃であって楽しいことをした相手であって、ともに学ぶ仲間ではないことがはっきりしてきています。

蔦重がもしも蘭学に興味があれば、このあたりの経緯は知っていてもおかしくはありません。

しかし、彼は蘭学知識をアップデートなんざしちゃいません。須原屋市兵衛ならこうはならないでしょうね。

そういう学ばず中身のない人間にとって、陰謀論はインプットや検証なしで大逆転できる、甘い誘惑なんです。

ここで二人は、源内を匿い、逃したからではないかと語り出します。そのうえでていは、もっと詳しく調べたいと言い出す。

小田野直武『東叡山不忍池』/wikipediaより引用

小田野直武は秋田藩士です。ていは同じ藩の朋誠堂喜三二に手紙を書くように促します。

このあたり、おていさんが頭の切れる陰謀論者になってしまって辛いものがありますね。

元気な時であれば、朋誠堂喜三二がなぜ断筆したのか思い出し、むしろ嗜めていたのではないでしょうか。

と、さっそく返事がきました。しかも、隠居して暇を持て余した本人がやってきております。

手土産は秋田の「もろこし」。トウモロコシではなく、佐竹義格の「諸々の菓子を越えて風味良し」という評由来とされます。

江戸時代中期以降は砂糖が普及したこと。寺社仏閣参拝が増えたことといった要素が重なり、日本各地で伝統菓子が作られてゆきました。

まぁさんの反応も洒落になっていない。

陰謀論に付き合うには余暇は必要。本人は絶対認めたくないとは思いますが、暇だからハマっちゃうというのはあるわけで……。

小野田の死の状況は不審ではあるので、まぁさんが怪しむのもわからなくもありませんが。

さらに、まぁさんが言うには、でっけえ紙風船を秋田で飛ばしたこともあるのだとか。

膨れ上がっていくからこそ陰謀論は怖い

蔦重は、このでっけぇ紙風船で、秋田から蝦夷へ向かったという説を三浦庄司に語っております。三浦はまだ江戸にいたのですね。

源内の脱獄説を語り出す蔦重に対して、三浦も同意。

そんな簡単に脱獄できるでしょうか。さすがに江戸の牢獄を甘くみちゃいねえか?と思っちまいます。

蝦夷への逃亡説も出てきます。琉球と並び、この手の生存説には欠かせねえ場所ですね。

歴史的裏付けがないわけでなく、江戸時代初期に禁教となった後、金採掘を名目に蝦夷地へ向かった切支丹が一定数おりました。

当時はまだ蝦夷地を統治する認識も薄かったためか、そこまで厳しく見られてもおりません。ただ、島原の乱以降は蝦夷地でも切支丹は厳しく罰せられるようになっていきます。

しかし三浦のもとへ別の来客がやってきて、蔦重は急ぎ帰らされてしまいます。

すると今度は大田南畝の元へゆき、「クナシリメナシの戦い」に源内が絡んでいたのではないかと言い出す蔦重。

この辺がどうにも緩く感じてしまうのは、フィクションだという主張のためでしょうか。当時は「寛政蝦夷蜂起」あたりだと思います。

絡んでいるにせよ、蝦夷をけしかけたのか、それとも鎮圧側か。いずれにせよ、そんなこと源内先生にして欲しくありません。アイヌに対する認識としてもよろしくないと思います。

先住民にマジョリティ側が入り込んで指導するというアメリカ映画『ダンス・ウィズ・ウルブズ』のような話は、「白人の救世主」と呼ばれる差別として現在は認識されております。

鎮圧側に回るにせよ、あの外道の松前道廣側につく源内なんて見たかねえんです。

だいたい蔦重は、大田南畝からすりゃ、迷惑な存在なんでさ。

このときの彼は日本版略式科挙ともいえる「学問吟味」の試験勉強中。いろいろあって出世できない大田南畝が再起を賭けた大事な局面です。

それなのに「源内に神童ぶりを見出された」という名目で絡んでくる蔦重は酷い。陰謀論者が死人の恩義で煽るとは、いったい何事でしょう?

借屍還魂(しゃくしかんこん)という計略であるといえばそうですが、陰謀論でそんなものを持ち出されましても。

大田南畝も、こんなことを言う蔦重など、それこそ滝沢のように蹴り出して塩でも撒けばいいと思ってしまいやす。

それが、もらった菓子を食べて何か考え込んじまうんだから、彼まで愚かに見えてきて大変辛ぇモンが……麒麟も老いては駑馬に劣る、とでも言いましょうか。

平賀源内の蘭画を見る夫妻

蔦重が、ていと共に平賀源内作の蘭画を見ています。

この蘭画も有名ではありますが、上っ面だけ真似たと言いますか、源内は絵師ではないから仕方ないと言いますか。油絵を使って表層的にはなぞっているようで、それまでにない遠近法等は取り入れられていないと評される作品でやんす。

浮世絵の具材や技法を使いつつ取り込み、斬新性のある絵にまで昇華させた歌川国芳あたりと比較するとよくわかります。

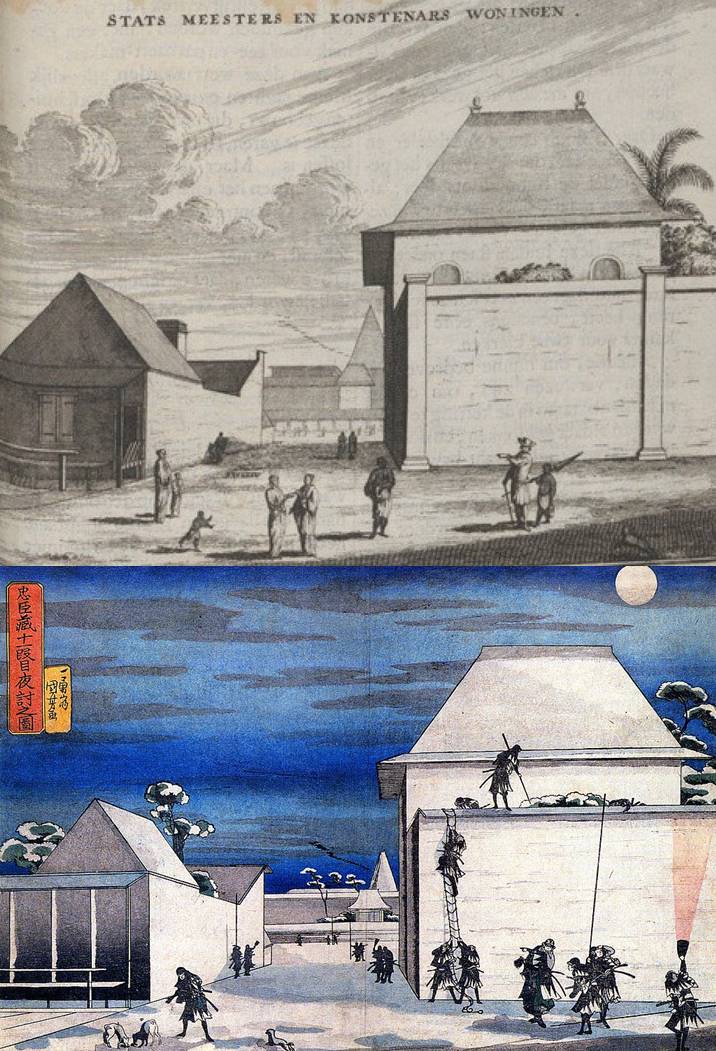

ヤン・ニューホフ著『東西海陸紀行』の挿絵(上)と歌川国芳『忠臣蔵十一段目夜討之図』/wikipediaより引用

そんな源内のものとされる蘭画に魅了される蔦重とていを見ていると、絵を見抜くセンスはどうなのか?と思ってしまう。

西村屋与八の錦絵に対する目への自信も思い出されます。西与と万次郎の方がセンスがあることがはっきりしてきましたな。

そもそも源内に絵心があれば、『解体新書』の挿絵だって自分で描いていると思いやすぜ。

解体新書/wikipediaより引用

思い出してください。劇中でも源内は己の才能がいつも中途半端であることを悟り、追い詰められていったようなところはありました。

『解体新書』を渡した時に杉田玄白も指摘できたとは思いやすが、あれほど才知あふれるとされた源内はあの翻訳に関与しておりません。

チームワークが苦手なのか。何か問題があったことが伺えます。

それがその非業の死によって忘れられてしまい、陰謀論の材料になっていくように思えて本当にしんどい。

大河ドラマ前半から中盤にかけて活躍していた面々が、陰謀論者になっていく過程を見せられるというのはあまりにも容赦がなさ過ぎませんか?

※続きは【次のページへ】をclick!