こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第44回空飛ぶ源内】

をクリックお願いします。

総評

毎回褒めてきた今年ですが、ここに来て困ったことになっちまったと頭を抱えています。

ちっと見通しが甘かったぜ。先週が底かと思ったら、とんだ二重底じゃねえか!

ただ、さすがにからくりは見えてきやしたぜ。

一橋治済の仇討ちが成功することで視聴者の心理的打撃を和らげつつ、東洲斎写楽は失敗する。そういうことですよね?

あとついでに付け加えておきますと、家斉が将軍であるからには、幕府が傾くことは既定路線。

再来年の小栗忠順は、ここで手袋がどういう使われ方をしようと、地獄行きは確定です。

要するに、治済を成敗してもあまり意味ねえってこった。気分がスッキリするという効能しかないことはふまえておきましょう。

さて、再来年はさておき、今年の大河は一勝一敗でおさめるとしまして。

写楽の正体は斎藤十郎兵衛説しかないところを、ドラマではプロジェクト名にするのだろうとは思えてきやした。

なんとなく気持ちがスッキリした形に軟着陸するとは思いますが、そうなるとそれは一種の妥協であると思わざるを得ません。

次回予告やあらすじを見る限り、写楽は複数名によるプロジェクト名となると。

写楽役も、歌川豊国役も発表されていない。

既存の絵師が写楽を名乗るのだとすると、顕在してくる問題点がありますので挙げておきましょう。

・斎藤十郎兵衛が能役者であるということが活きてこない

写楽の正体として唯一蓋然性が高く、現在ではほど確定しているのが斎藤十郎兵衛です。

彼は能役者であるため、その特性が作品に反映されているという研究は多い。

斎藤十郎兵衛説以外を採用すると、消えてしまうことになります。それは写楽の理解にむしろ有害ではありませんか?

・蘭画なのだろうか?

この流れでいくと蘭画路線で役者を描くことになるのでしょうが、写楽の画風はそこまで蘭画寄りとも思えません。

蘭画に寄せた人物画で、もっと素描力が高い絵師はこのあとの世代だと思います。

確かに写楽の正体は蘭画絵師とするフィクションはありました。しかし、今更その路線でこられても困惑せざるを得ません。

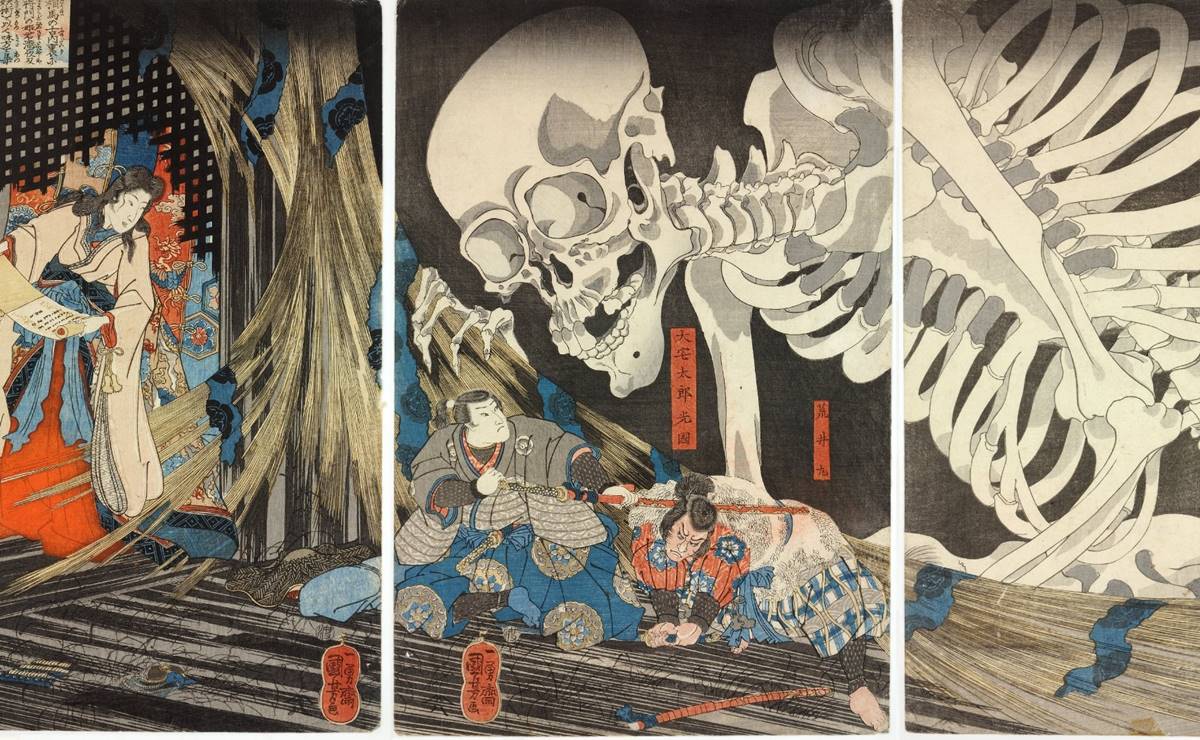

解剖図を参照したとされる歌川国芳『相馬の古内裏』/wikipediaより引用

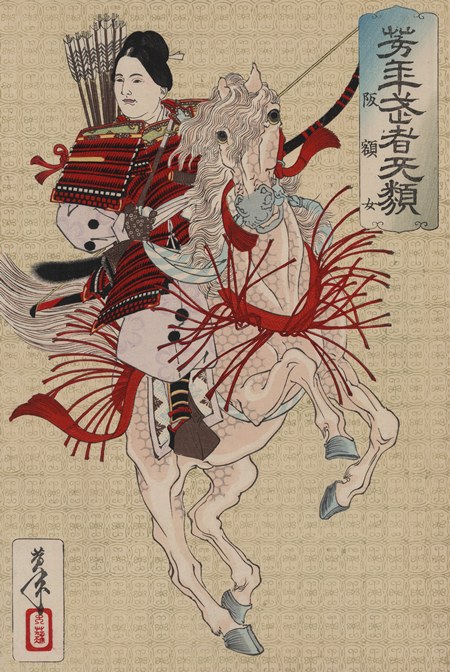

伝統的でありながら顔の描き方は西洋画を取り入れている月岡芳年『板額御前』/wikipediaより引用

・写楽は画力が高いとは言えない

あれほどの有名絵師なのにそんなことはあるのかと思うかもしれませんが、これがそうなのです。

代表作のインパクトによって薄れてしまうし、浮世絵鑑賞に慣れていないとわかりにくいかもしれません。

しかし素描力の高い絵師と比べると、特に手足や体のバランス、ポージングが甘いのです。

・写楽ならではの持ち味は、上位互換である歌川豊国ら他の絵師にもある

写楽だけしか見ていないと、なまじ気づけません。

しかし、歌川豊国やそれ以降の絵師と比較すると、写楽のものとされる特徴が備わっている上にさらに洗練されていると思えます。

写楽ばかりが知名度で突出して他の絵師と比較されにくいのか。そのことがどうにもおざなりにされます。

後述する海外目線が写楽の過大評価に大きな影響を落としておりますが、鑑賞する際に他の絵師の作品も、モデルとなった役者も見ていないがゆえの偏りはあったのではないかと思えます。

この間、私は歌川豊国の絵を見てきました。パッと見てものすごく洒落ている。役者がともかく魅力的。写楽よりもこちらを選ぶ江戸っ子の気持ちがよくわかったものです。

歌川豊国の役者絵/wikipediaより引用

豊原国周の役者絵/wikipediaより引用

・浮世絵の理解にとって弊害があるのではないか

大正8年(1919年)、野口米次郎が著書により「六大浮世絵師」を定義しました。

鈴木春信・鳥居清長・喜多川歌麿・東洲斎写楽・葛飾北斎・歌川広重です。

ただし、この定義がなされたのは大正時代であり、現在の研究からすると古い。

東洲斎写楽ではなく、彼に完全勝利した歌川豊国か、あるいはその弟子の歌川国芳。もしくは野口も高い評価をしている国芳の弟子・月岡芳年に入れ替えた方が、浮世絵の歴史は理解しやすくなるのではないかと思います。

江戸時代後期はこう言われるようになります。

歌川にあらずんば、浮世絵師にあらず――そして次の世代には「三羽烏」と称されるほど腕がたち、かつ得意ジャンルが異なる絵師が揃いました。

・役者絵の歌川国貞

・名所絵の歌川広重

・武者絵の歌川国芳

そういう流れを踏まえますと、写楽は邪魔に思えてくるんですね。

歌川派の系列はその後の日本画や漫画表現にも影響を与えておりますので、どうして写楽の代わりに豊国にしないのかと思うところではあります。

大河ドラマでそこを変えて欲しいので、写楽は派手に豊国に負けて欲しいところではあるのですが。

写楽本人にも、作品にも罪はない。でも、私は写楽の話になると、なんだか胸がつかえてきます。

今作と同じチームが手がけた『麒麟がくる』の結末は、明智光秀が掲げた朱子学の理想が江戸時代に広まることを予見したような作りでした。

ただ、写楽の場合は彼に勝利した歌川派が浮世絵の未来を担うわけであり、『麒麟がくる』パターンは使いにくいんですな。

・明治大正期の「日本スゴイ」現象

じゃあなぜ、写楽が評価されているかということですが。

明治43年(1910年)、ドイツ人の東洋美術研究者であるユリウス・クルトが著した『Sharaku』で高評価されたということが大きいようです。

これがとんでもなく当時の日本人には甘いものでした。

日露戦争も勝利した。世界の真ん中で咲き誇ると思いたい。そんな欲求に一致したんですな。

「レンブラントやベラスケスと並べ、写楽こそ世界三大肖像画家だとして紹介された」

このこともかつてはよく言われたものですが、これは日本人の創作とされ、現在は用いられなくなっております。

・史実よりも甘い嘘なのか?

その後も写楽が評価され続けるのは、日本が西洋から認められると思いたい心理ゆえでしょう。

ミステリアスということもある。

浮世絵を扱う作品では、写楽を扱うものは多い。

正体が謎めいている。不思議な消え方をする。はたまた他の有名絵師の別名義だなどなど、正体がほぼ決着したあとでも、売れるのでそんな作品が出てきます。

実質的には早々打ち切りにあった一発屋なのに、謎の絵師だの、敢えて消えただの、むしろ曲解しておもしろがっていると。

実際にどうであったかよりも、甘い嘘を用意したほうが金が落ちるって話ではあります。

ただ、この考え方そのものが古い。

脱亜入欧っていつの時代の話なのか?

日本スゴイ番組みたいなノリを続行し続けなくても良いのではありませんか?

来週以降を見てみないとどうなるかわかりませんが、写楽の流れは本当に失望しかけているところです。

『写楽のスマホ』の方がある意味史実に忠実って、どういうことなんでしょう。

2027年『逆賊の幕臣』へ昂まる期待

写楽のせいで失望が止まらない『べらぼう』。最後の最後でやっちまった展開になってしまうのでしょうか。

となると、来年はすっ飛ばし、再来年へ希望が募るのは仕方中橋。

ここまで浮世絵師の評価も時代によって変わることを書いてきたわけですが、これから上り調子で、さらに大河でブーストがかかる絵師を予測していきますぜ。

歌川国芳とその弟子・歌川玄治店派でやんすね!

ちょっと古い浮世絵解説書を読んでみますと、歌川国芳の評価が今より低い。彼が得意とする「武者絵」そのものが信じ難いことにそこまで重視されておりやせん。

しかし、浮世絵展開が広がると国芳は強かった。国芳の絵はともかく映えるし、ユーモラスで楽しい。気取った美術品としてだけでなく、気軽に楽しむとなりゃめっぽう強いんでさ。

国芳は紺屋の子で、ともかくセンスがいい。絵を見ると、着ている服装がともかく洒落ていると思えるのです。

そのためか、今でもアパレルや刺青によく用いられるのが国芳。

当時からちょっとワルい江戸っ子に人気だったという国芳の絵は、スニーカーやパーカーにもしばしば用いられるほどです。

2026年にはWOWOW版『水滸伝』が放映され、テーマとした美術展も開催されます。

国芳の代表作といえば『水滸伝』もの。江戸時代から連綿と続く日本式イメージの源流として、注目を浴びることでしょう。

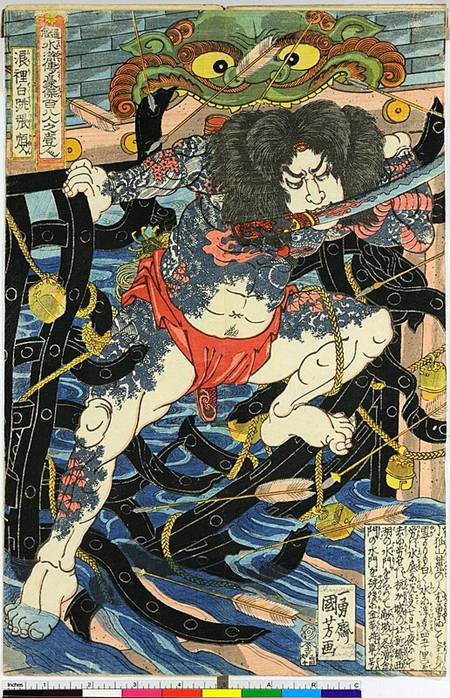

『通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裏白跳張順』歌川国芳/wikipediaより引用

そして国芳は猫絵が強い!

猫浮世絵展覧会は毎年どこかで開催されるようになりました。ポストカードやアクリルスタンドも大人気です。

猫ブームが続く限り、国芳の人気が途絶えることはないでしょう。

歌川国芳『たとえ尽の内』/wikipediaより引用

-

『べらぼう』で注目される大江戸猫ミームと浮世絵~国芳一門の猫絵が止まらない

続きを見る

大河ドラマで言いますと『逆賊の幕臣』考証担当の岩下哲典先生は国芳の風刺画研究もなさっています。

国芳本人は幕末が激化する前に亡くなるものの、その弟子世代は「横浜絵」を多数手掛けました。

小栗忠順ら幕僚が横浜開発を進める際、その後押しをするのがこの「横浜絵」です。国芳の弟子たちが出てもおかしくはありません。

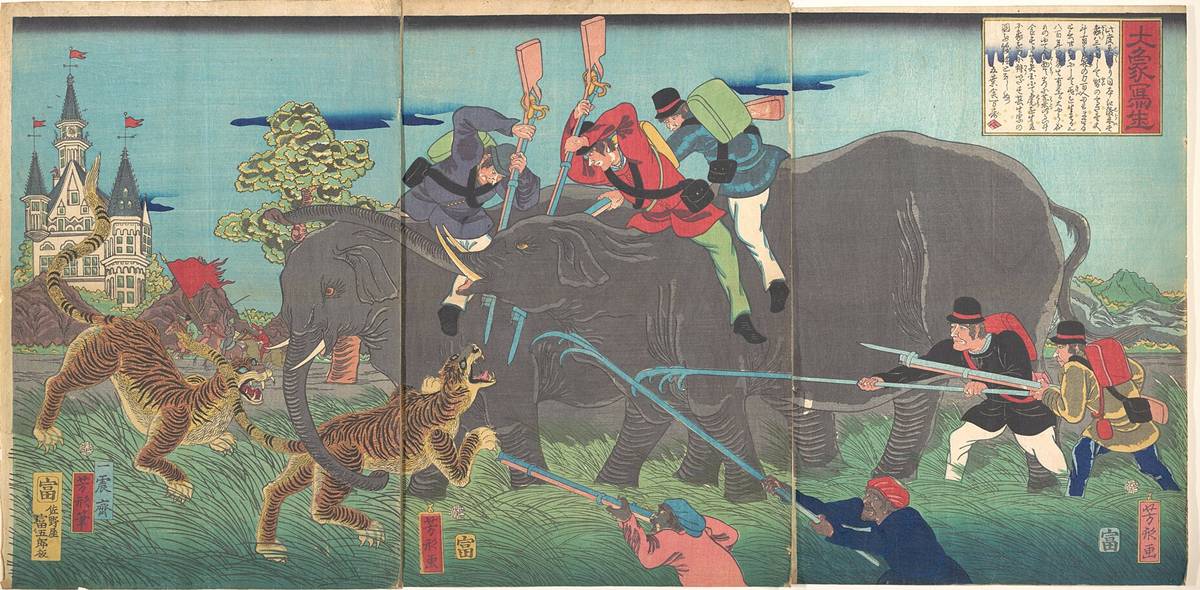

歌川芳形『大象写生』/wikipediaより引用

歌川国芳は蔦屋重三郎の没年に生まれたので、今年はもう仕方中橋。

再来年こそ大河で国芳一門が注目を浴びるとみなし、準備万端にしておきてえと思いやす。

そうそう、「六代浮世絵師」を定義した野口米次郎の著作では、国芳の弟子である月岡芳年も大きく扱われております。

幕末明治の絵師は過小評価が続いてきて、それも最近払拭されておりますので、この芳年や兄弟子の落合芳幾も注目ですね。

歌麿と写楽もいいけど、そろそろこのへんを推していきやしょうぜ!

月岡芳年『芳年武者牙類:弾正忠松永久秀』/wikipediaより引用

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ東洲斎写楽は1年足らずで表舞台から消えたのか~蔦重が売り出した浮世絵師の顛末

続きを見る

-

べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編|どんなジャンルがあり何が一番人気だった?

続きを見る

-

死絵や無惨絵あるいは横浜絵などもあった|べらぼう必須の浮世絵知識:応用編

続きを見る

-

浮世絵は実際どんな手順で作られていたか|絵師以外の版元や職人も超重要!

続きを見る

【参考】

べらぼう公式サイト