1642年12月25日は、物理その他の学者として有名なアイザック・ニュートンが誕生した日です。

西洋でクリスマス生まれだなんて縁起がいい感じがしますが、そうとも限りません。

母・ハナの妊娠中に父親が亡くなっていた上、ニュートン本人も未熟児で生まれるというのっけからハードモード。

産婆にも「長生きしないだろう」といわれるほどだったそうですから、相当だったのかもしれません。

しかし実際は84歳までという超長寿だった。そんなニュートンの生涯を振り返ってみましょう。

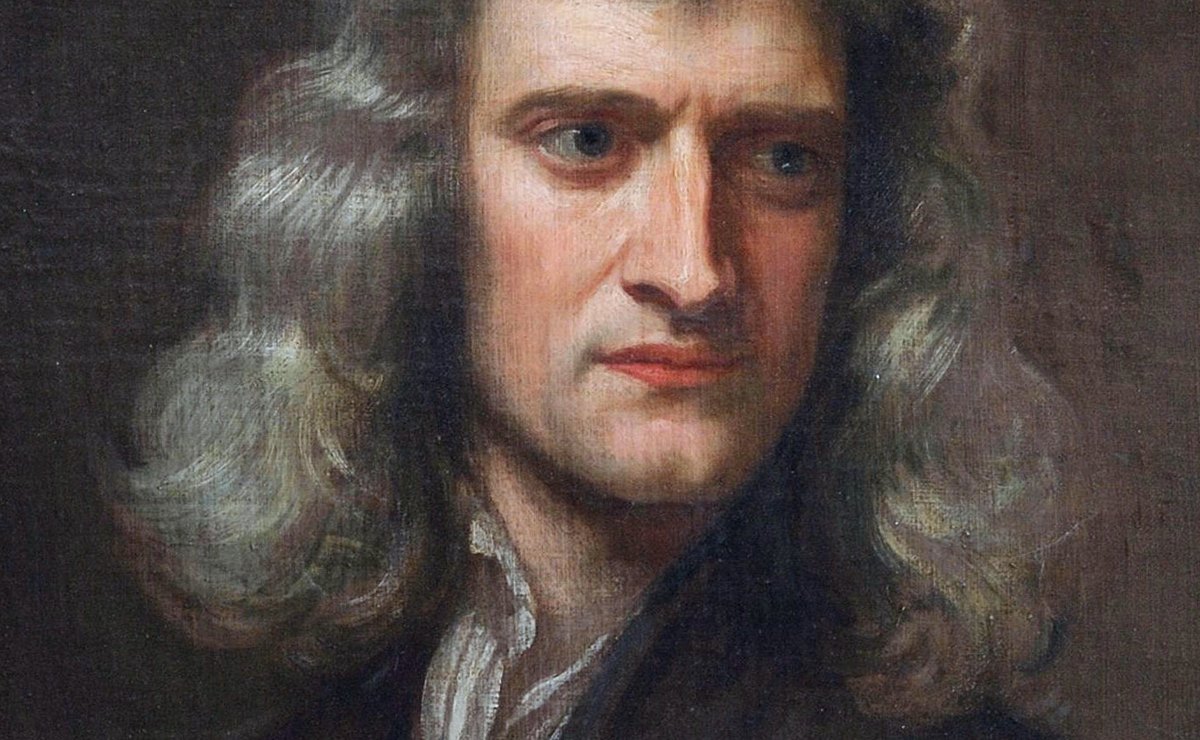

アイザック・ニュートン/wikipediaより引用

3歳のときに母が再婚

ニュートンの幼少期、ヨーロッパではどんな社会状況だったか?

というと、主な出来事としては

・イギリス国内では清教徒革命(ピューリタン革命)が勃発

・ヨーロッパ大陸で三十年戦争の開始

といったところ。

また、イギリスでは1644年頃から魔女狩りが盛んになっており、魔女の疑いをかけられた人がしょっちゅう私刑に遭っていました。

政情不安や農作物の不作で生活が脅されたことによって、独身者や老人がストレスのはけ口にされたと考えられています。

つまり、平和な時代ではなかったわけです。

ニュートンの周囲も、穏やかとはいい難い状況でした。

3歳の時、母がニュートンを実家に預け、2kmほど離れた隣町の司祭バーナバス・スミスと再婚したのです。まだまだ母親が恋しい時期でのこの扱いは、ひどく傷ついたでしょう。

母親がなぜこんな幼児と離れる道を選んだのかは不明ですが、スミスが同居を嫌がったのでしょうかね。

この義父はニュートンが母親に会いに来るのも拒んでいたそうですから。

ニュートンが10歳のときに義父が亡くなり、母は彼のもとに帰ってきました。

しかしスミスとの間にも三人の子供を授かっており、彼らを連れていたため、ニュートンは家庭の中で孤独感を味わうことになります。

12歳までは近隣の小学校で学びましたが、この頃はまだ才覚の片鱗も見えていません。

「無口で目立たなかった」とか「憂鬱そうな顔をしていた」など、楽しさや無邪気さのあまりみられない少年だったとされています。

現代でも両親の離婚や死別による子供へのダメージは問題視されていますし、ニュートンの場合は母ともしばらく離れていたため、相当に心の傷が深かったと思われます。

一方で手先の器用さは発揮しており、

「提灯の付いた凧を飛ばして、村人たちを驚かせた」

「ネズミを動力にした小麦の精白器を作った」

など、現代であればニュースになりそうな発明もしていたそうです。

大人へのアピールという見方もあるようですが、人が困りそうなことはしていないあたり、やはり才能の現れという面が強いのではないでしょうか。

酪農や農場経営は向いてなかろう

その後、今度は母の幼馴染で薬剤師のクラーク氏宅に下宿し、グランサムのグラマー・スクールに通いました。

ここで薬品や化学に触れたことが、ニュートンの将来に影響したとか。

グラマー・スクールというのはラテン語の文法(grammar)を教えることから来ています。もちろんそれだけではなく、彼らにとっては国語である英語、歴史、算数も教科に入っていました。

15歳くらいの頃にはニュートンも勉強が楽しくなっていたようですが、17歳で母の要望により実家に戻りました。

昔遠ざけていたとは思えない話ですが、母としてはニュートンの父や義父のスミス氏の遺産を継がせたかったようです。

具体的には羊や牛などの家畜と農場でした。

ニュートンとしても母の言う通りにするつもりはあったようですが、

・羊の見張りをしていたのに読書に熱中してしまった

・市場へ農産物を売りに行く途中でノートを書き始めてしまった

など、上の空になることがたびたびありました。

それを見た母方の叔父や、グラマー・スクールの校長が「この子には農場の仕事ではなく、学問をやらせるべきです!」と母親を説得し、彼女もしぶしぶ受け入れることに。

これによってニュートンは再び学校に戻り、学問に熱中していきます。

恩師との出会い、そして法則の発見

1661年、青年ニュートンはケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学しました。

農場からの収入があったとはいえ、ニュートン家には下に三人のきょうだいがいて、経済的な余裕はありません。

学費を安く抑えるため、ニュートンはフェロー(教員)の使用人のような仕事をしながら学ぶ「準免費生」という立場になりました。

周囲にはイートン校やラグビー校などの名門から来た生徒が多く、ニュートンはここでも疎外感を味わいながら過ごすことになります。

トリニティ・カレッジ/wikipediaより引用

また、当時のケンブリッジでは聖職者の育成が第一とされており、理数系の学問は教育課程に入っていませんでした。

医学はあっても、古代ギリシア時代のものから進歩しておらず、迷信も数多く含まれたもの。

しかし、ヘンリー・ルーカスという人の出資でケンブリッジに数学講座が作られることになりました。

この講座はスポンサーの名前を取って「ルーカス講座」とされ、最初の講師アイザック・バローがニュートンの才能を花開かせることになります。

彼らのおかげでニュートンは数学・光学・力学を学べたのです。

自身の興味関心と合致する学問に出会えたニュートンはどんどん書物を読み、ノートに疑問や実験結果を書き、力をつけていきました。

それでもこの頃はバローから理解不足を指摘され、耳まで赤くなるといったこともあったそうです。

後年の強弁ぎみなニュートンからはなかなか想像しにくいですが、それだけに微笑ましい監事もしますね。

勉学に勤しんだ結果、卒業前に準免費生から特待生の資格を得て、卒業後さらに四年間大学にいる許可と給料をもらえることになりました。

しかし、ここでトラブルが起きます。

1665年夏、ペストが大流行したのです。

実にロンドンの人口のうち1/5が亡くなるという惨状に見舞われ、ケンブリッジの人々も他人事ではありませんでした。

これによりニュートンを含めた大学の面々は、流行が落ち着くまでケンブリッジを離れることにします。

一時、実家に戻ったニュートンは農場の手伝いをせず、研究を続けました。

母もこの頃にはアレコレ言わなくなっていたようです。

ニュートンの功績として最も知られている「万有引力の法則」は、この帰省中に発見したものでした。

例の有名なリンゴの話です。

もっとも「リンゴの話は事実ではない」とする見方もあります。

大事なのはリンゴがどうこうでなく、ニュートンが万有引力の法則を発見したという事実ですよね。

その他にもプリズムを用いた実験で「同じ屈折率の光には同じ色が含まれている」ことを発見。

それまでは「光は元々白色であり、何らかの原因が加わって色のついた光が生まれる」と考えられていたのですが、ニュートンはこう発見したのです。

「光はさまざまな色が含まれており、それらが混ざりあった結果白色の光になる」

卵が先か鶏が先か、を確認したようなものでしょうかね。

これがのちのち、反射望遠鏡の発明に繋がりました。

また、同時期に数学の研究も進め、微分法を発見しています。

ニュートンとしてはこの「疎開」時期が最も充実していたらしく、晩年になって「生涯で最も良い時代だった」と述懐しています。

ちなみに彼のよくわからん特性として「新発見をしても即座に発表しない」というものがありました。

現代であれば「ライバルが同じ研究結果を先に発表するかもしれない」ため「新たな研究結果は急いで発表しなければ!」となりますよね。

おそらく、当時もそういった考えのほうが主流だったのではないかと思われるのですが……なぜかニュートンは論文まで書いても公には発表せず、後になって

「それは◯◯年に私が発見していたんだぞ!」

と言い張った事が多々あります。

さらに良くわからんことに、匿名で成果を発表したがったこともありました。どういうことなの。

詳しくはのちほど。

恩師バローのもとで超スピード出世

ようやく流行が過ぎ去ってケンブリッジに戻ったニュートンは、恩師バローに疎開中の研究結果を報告しました。

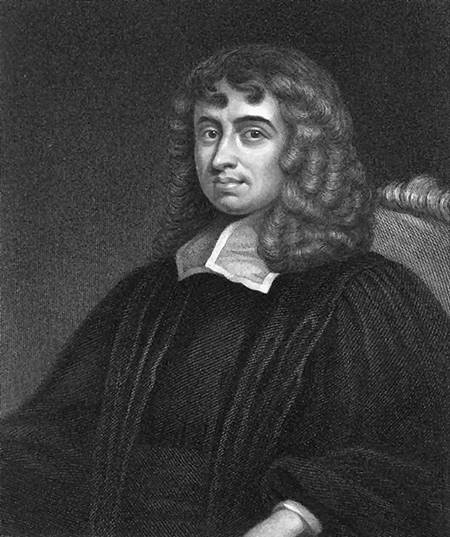

恩師のアイザック・バロー教授/wikipediaより引用

バローはこれに驚き、ニュートンを特待生(生徒)からフェロー(教員)に格上げしています。

現代では「特待生=特別待遇を受けた学生」なので妙な感じですね。

先述の通り、ニュートンは既に卒業していたため、「教員の一人として認めるにふさわしい成果を出した」ことが認められたものと思われます。

そして1669年にはバローの後任としてニュートンがルーカス講座の光学教授となりました。

27歳の教授……超スピード出世。

ちなみにバローはその後、神学の教授になっています。

彼は国王チャールズ2世付きの司祭でもありましたし、年齢を重ねたことによって信仰心を増し、よりそちらの分野に集中したくなったのかもしれませんね。

ニュートンほどの後進がいれば、外から見ても交代して不自然さはないですし。

バローはこの後も、陰ながらニュートンを守っています。

当時、ケンブリッジ大学には「フェローは一定期間後、必ず聖職者になること」という規定がありました。

バローはニュートンが数学・科学に没頭し続けられるよう、1673年にチャールズ2世へ

「ルーカス講座の教授だけは、この例外にしていただけませんか」

と願い出て、許可されたのです。

チャールズ2世が柔軟な王様だったことも幸運でした。

彼は「新しい技術や才ある人の登用」に積極的で、

・1666年のロンドン大火の後、クリストファー・レンの意見を容れて石造建築を原則にさせたり

・グリニッジ天文台を作らせて天文学の向上に動いたり

といったこともしています。

まあ、この人はこっそりカトリックになっていたので、「英国国教会の聖職者なんて誰がなってもならなくてもいい」みたいな感じだったのかもしれませんが。

どんな理由で許可を出したにしろ、その後の科学のためには良かったですよね。

エドモンド・ハレーとの出会い

こうしてバローという理解者の援護を受け、関心ある分野に集中できるようになったニュートン。

1672年には王立協会会員になったこともあり、その功績は外部にも伝わり始め、1684年に大物が彼の元を訪れます。

この後1705年に彗星の軌道を予測し、回帰の時期を予言することになるエドモンド・ハレーです。

彼がニュートンの元を訪れたのは、16世紀ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーが発見していた「ケプラーの法則」を数学的に証明するにあたって、助言をもらうためでした。

ニュートンもこの件について関心を持っており、以前計算したことがありました。

しかし彼は自分の研究結果を整理整頓するという習慣がなく、その場では渡せなかったため、後日その計算についてハレーに書き送ることに。

途中で筆が乗ったのか、ハレーの目的だったケプラーの法則の証明までしてしまっているほどです。

この件はニュートンの探究心を大いに刺激しました。その勢いで、力学の研究を進めた結果、1686年にかの有名な「プリンキピア」を発表することになります。

当初はイギリスの科学団体である王立協会に提出されたのみで、出版する予定はありませんでした。

しかし、ニュートンがこの原稿をハレーに見せると、ハレーは「これはぜひとも出版して世の中に広めるべきだ」と絶賛。

前述の通り、ニュートンは自分の発見を表に出したがらない傾向がありましたので、当初は乗り気ではなかったようです。おそらく「出版費用を用意できないから」という面もあったことでしょう。

当初は王立協会が費用を出す予定だったのがポシャり、ハレーが校正作業と費用の提供を引き受けて「プリンキピア」の刊行にこぎつけています。

ハレーは貴族ではなかったものの、いわゆる「実家が太い」人だったので可能だったと思われます。

彗星の件ほど話題になりませんが、ハレーもまた、ニュートンにとって得難い味方だったといえるでしょう。

他者との対決

科学者には論争やライバルがつきもの。

ニュートンにも強大なライバルがいました。

「ばねは加えた力が大きいほど伸びる」という「フックの法則」を発見したロバート・フックです。

フックは「プリンキピアに書かれていることは、私が以前発見していたものだ」と主張し、ニュートンがそれを盗用したと言い張ったのです。

ハレーはフックとも知人であり、出版を進めた手前もあって、仲裁に入りました。

そしてニュートンに「フックの功績について序文で触れておいたほうがいい」と言っていたのですが、ニュートンは聞き入れませんでした。

ニュートンとしては「フックこそ私の功績を盗もうとしている」という考えだったそうで。まさに平行線ですね。

他にもフックは「ニュートンの光学実験と観察は見事なものだが、私が同じ実験をしたときの結果とは異なっていて、得るものがない」といった発言もしており、ニュートンを認めない趣旨の発言を続けました。

これによって、ニュートンが自分の研究を公にしたがらない傾向を強めたともされるほどです。

フックに同調する学者も何人かいましたので、ニュートンからすると「年かさの学者たちがよってたかってイビってくる」かのように思えたのかもしれません。

この光学に関する論文はその後長くお蔵入りとなり、発表されたのは約30年経ってからのことでした。

余談ですが、フックとニュートンは女性関係についても真逆のタイプでした。

フックは自分の召使いに次々と手を付けていた時期があり、一方でニュートンは身辺に全く女性を近づけなかったとされています。

私生活のことまで知っていたとしたら、なおさらニュートンはフックに対して嫌悪感があったかもしれませんね。

1679年からフックが王立協会の事務局長(実務上の最高責任者)になり、ニュートンに寄稿を求めたときも突っぱねています。

その数ヶ月前に母が重病になり、ニュートンも看病に加わった末に看取ることになっていたので、論争の世界に入る気にはならなかった……というのもありそうです。

依頼者が元々反りの合わない人ならば、なおさらですよね。

フックのやり方もまずく、ニュートンの意固地ぶりを加速させました。

当初フックが「私的な文通で理論のやり取りをしたい」と書いてきたにもかかわらず、ニュートンとのやり取りで出てきた理論を王立協会の会合でネタにし、しかも批判したことがあります。

これは「フック宛の手紙は王立協会宛として扱う」という理由で行われたらしいのですが、それならばわざわざ「私的に」なんて書く必要はなかったですよね……。

協力を求めるならば、ある程度は相手の好みや条件に沿うように譲歩することも大事ですし。

また、1677年にはニュートンの最大の理解者だった恩師バローが亡くなっています。

これもニュートンの意固地さに拍車をかけた一因かもしれません。

一方でフックの立場になってみると、同僚の王立協会メンバーがニュートンを称賛するようになったため、孤独感に苛まれた可能性がみえてきます。

フックも自分の求心力が落ちてきていることを自覚してか、日記の中でニュートンへの敵意を表すに留めました。そうせざるを得ないという状況が、より一層彼を苛立たせたのでしょうか。

ハレーがニュートンとフックを仲直りさせようとしたこともあったようなのですが、徒労に終わってしまっています。

そしてフックが1702年に亡くなっても、両者の関係は険悪なもののままでした。

ニュートンはのちのち王立協会の会長になったのですが、ニュートンがフックの肖像画や論文などを処分した……という説があるのです。

肖像画については、「フック本人が容姿を気にして描かせなかった」とする見方もあるものの、論文については書かなかったはずがありません。

となると、ニュートン処分説が浮上するのも自然というか、当然というか。

他には、ドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツとも、優先権を巡って似たような騒動になったことがあります。

この対立は1705年から始まり、1716年にライプニッツが亡くなるまで続いたというのですから、双方にかなりの負担がかかったことでしょう。

ライプニッツの方では「私は第二発見者でもいい」と思っていたようなのですが、ニュートンの弟子ファシオが「ライプニッツがニュートンの功績を盗んだ!」と言い張ったため、ライプニッツも引けなくなったようです。そりゃそうだ。

ライプニッツはニュートンの三歳下なので、先に寿命が尽きてしまったことが悔しくて仕方がなかったでしょうね……。

もしも当時、日英間に何らかの交流があったとしたら、関孝和とも大論争をしていたかもしれません。

また、こうしてみると、唯一?ニュートンとうまくやれたハレーの人当たりの良さもうかがえます。

稀代の学者、公職へ

話が前後しますが、1685年にジェームズ2世が即位すると、ニュートンも少しずつ政治の世界と関わりを持つようになります。

この人は前述したチャールズ2世の弟で、やはりこっそりカトリックになっていました。

兄王と違ったのは、ジェームズ2世がカトリックであることを隠さず、公職にもカトリックの人を就けたばかりか、国民にも推奨し始めたことでした。

ケンブリッジやオックスフォードにもその知らせが届けられましたが、当然両学ともこれには大反対。

ニュートンも他の職員たちとともに裁判に出て反抗の意思を示しましたが、裁判中は発言しなかったらしく、目立った記録はありません。

世間も同様で、それは名誉革命という形になって結実しました。ジェームズ2世は亡命し、娘のメアリー2世とその夫・ウィリアム3世が新たな王に即位して一件落着となります。

ニュートンはこの間、ホイッグ党に接近していました。

ホイッグ党は「イギリス王はプロテスタントに限るべき!」と主張していた政党です。現代イギリスにおける自由民主党の前身でもあります。

ニュートンもプロテスタントだったので、ホイッグ党の主張に頷けるところがあったものと思われます。

ケンブリッジでは、大学の代表を国会議員に出す制度がありました。ニュートンはこれにより、名誉革命後に国会議員となってロンドンへ移ることに。

以降、ニュートンは優れた科学者・数学者に加え、行政にも強く関わっていきます。

しかしその後、ホイッグ党と対立するトーリー党が優勢になったため、ニュートンの国会議員は一期のみで終わりました。

そこで彼は別の公職に就こうとしたものの、なかなかうまくいかず、宙ぶらりんに近い状態になってしまいました。

並行して論文執筆などもしていたのですが、よほどこの状況による心身へのストレスがひどかったらしく、1693年にはうつ病を発症してしまいました。

被害妄想や不眠、部分的な記憶喪失など、現代でも治療に根気が必要な症状が多く出ていたようです。

友人にいきなり絶縁状を書いたり、支離滅裂な内容の手紙を送ったり、周囲の困惑を招きました。

当時は「ニュートンが発狂した」と噂され、大陸でも報じられたとか。

この状態が上向き始めたのは、1696年頃。

かつての弟子チャールズ・モンタギューが、造幣局監事の席をニュートンに斡旋したあたりからです。この仕事はそれまで閑職で、モンタギューも「ちょっと顔を出していただければ結構です」と書き送っていたほど。

モンタギューは当時貨幣の改鋳に取り組もうとしており、ニュートンにもその後援者になってもらいたかったようです。

この時期、イギリスは北米大陸の植民地を巡ってフランスと戦争をしており、戦費調達のためにいろいろと新たな税を作ったり、銀行を作ったりしていました。

ニュートンは貨幣改鋳には強く関わりませんでしたが、貨幣の偽造者には持ち前の厳格さを発揮し、精力的に造幣局監事の仕事へ取り組みました。

モンタギューはニュートンの学者としての功績より、「性格的に向いてそうだし、やりがいを感じてもらえるかもしれない」と考えて、この職を持ってきたのかもしれません。

一方で、既に有名だった事が仇となったこともありました。

チャロナーという偽造者の裁判で「ニュートンらが貨幣の偽造を黙認している」とでっちあげられ、弁明するためにニュートン自ら裁判所へ行く羽目になったのです。

チャロナーはかなり手強く、あれこれとニュートンの罪を並べ立てましたが、そんなことでめげるニュートンではありません。

ありとあらゆる証拠を集めて、最終的に1699年3月にチャロナーを絞首台送りにしました。

数年前まで精神病に悩まされていたとは思えませんが、こういった闘争めいたものが彼にとって薬になったのでしょうかね。

この件の活躍もあってか、ニュートンは1699年12月に造幣局長官の地位を与えられました。これはニュートンが初めてかつ生涯務めた役職のひとつです。

彼が長官になってから、イギリスの貨幣の質は向上&安定したといわれています。万有引力の法則やプリンキピア等に隠れがちですけれども、これもニュートンの大きな功績でしょう。

1701年にはルーカス講座の教授を辞任していますが、これは致し方ないところ。この時点で既に60歳が見えていましたから、後進に席を譲るにはいい頃合いだったでしょう。

代わりに?ロンドンでの活動が派手なものになっていきます。

1703年には王立協会の会長に選ばれました。その後25年もの間毎年選出されたため、こちらもニュートンのライフワークとなっています。

翌年にはアン女王の夫ジョージが会員となり、王室とのパイプもできました。

夫の影響を受けてか、アン女王は基本的にはトーリーびいきだったにもかかわらず、ニュートンをナイトに叙爵しています。これでニュートンは、イギリス国内で得られる名誉はほぼ得たと言っても過言ではありません。

紋章の届け出もし、家を買って「貴族の色」とされた深紅の調度を揃え……と、すっかり貴族らしくなっていくのでした。

しかし、学者としての精神も失っていません。王立協会の会長はそれまで名誉職のようなものでしたが、ニュートンは積極的に会合に参加し、その地位を高めたのです。

フックの残り香を消し去るためか、王立協会の本部を移転して彼の肖像画を処分したり、事務局長に自分の弟子を選んだりと、独裁的な面を表したこともありました。

会合を儀式めいたものにし過ぎた面もあり、それはニュートンの死後取りやめられています。

実力に名誉がついてきたニュートンを尊敬する若い学者たちも集まってきましたが、彼の厳格さはそうした人々にも発揮されました。

大陸で排斥されたプロテスタントを庇護する一方で、ニュートンの説を支持する論文を書く際には一言一句チェックが入り、学問・宗教問わず意に従わない者に対しては容赦なく叱責したといいます。

失われた?知識を求めて30年

ニュートンの才能を評価する言葉は多々ありますが、特に有名なのが以下の2つでしょう。

「最初の理性の人」

「最後の魔術師」

前者は、ニュートンによって近代科学が発展していったことからきています。

後者と矛盾しているように見えますが、ニュートンは錬金術や神学といった、現代ではあまり科学と結びつかない学問も熱心に研究していたために出てきた表現です。

錬金術とはその名の通り、「金を人工的に生み出す」ことを目標としてさまざまな実験と研究を行う学問です。

不老不死の薬「エリクサー(エリクシル)」は、現代のコンピューターゲームや化粧品などにも登場しますね。

錬金術で金を生み出すことこそできませんでしたが、その過程で塩酸や硫酸など、多くの有用な発見があったため、「原始的な化学」とみなすこともあります。

神学はこの場合、キリスト教や聖書を研究する学問のことです。

あくまで基づいて研究するため、神の存在を疑ったりはしません。そちらは「形而上学(けいじじょうがく)」という別の学問になります。

また、複数の宗教を比較したり、宗教による社会や文化への影響を研究したりするのは「宗教学」といい、これまた別の学問です。

話をニュートンに戻しますと、先に興味を持ったのは錬金術のほうでした。

時期はルーカス講座の教授になったあたりで、当時のイギリスでは錬金術への関心が高まっており、周囲にもそういう人が数人いたため、その流れで……ということだったようです。

超人的な頭脳のニュートンにも、そうした人間臭さがあったんですね。

例によって大々的に発表することこそなかったものの、ニュートンは錬金術の実験を30年近く行い続け、そのメモもとっていました。

それらが1936年にオークションにかけられ、うち半分を落札した経済学者ケインズがつけたのが「最後の魔術師」というわけです。

また、メモの日付から1690年代序盤ごろの内容が最も多いため、前述の精神疾患にかかる直前あたりが「最も実験を頻繁に行っていた時期」とみられています。

・錬金術の実験には水銀を多用すること

・メモに「試料を舐めてその味を記録した」部分が頻繁に見られること

・ニュートンの遺髪から水銀が検出されていること

このような状況から「彼の精神疾患は、水銀中毒によるものではないか」と見る向きもあるようです。

水銀を継続的に摂取すると、体内に毒素が蓄積されていきます。錬金術を30年も研究していたニュートンであれば、その可能性も低くはなさそうですね。

神学についても、錬金術とほぼ同時期に研究を進めていたとみられています。

ニュートンは特に聖書の中にある預言について関心が強かったらしく、「ダニエル書と聖ヨハネの黙示録の預言に関する考察」と題した論文を書いていました。

これだけだと「お、おう」という感じになってしまいますので、それぞれの書物についても簡単に触れておきましょう。

まず、聖書には「旧約聖書」と「新約聖書」があります。ものすごく大雑把にいうと、

◆旧約聖書はイエス・キリストが生まれる前の神話

◆新約聖書はイエス・キリストの生涯とその弟子たちの記述

がメインになっています。

日本での有名どころでは、「神が七日間で世界を作った」という創世記や、アダムとイブの話、海を割ったモーセなどの話が入っているのは旧約聖書です。

イエスの説法や処刑・復活などはもちろん新約聖書です。

ちなみに旧約・新約の「約」は「神との約束」を意味しますので、それぞれ「古(旧)い約束の聖なる書物」「新しい(以下同文)」という意味の本になります。

といっても、それぞれの聖書が最初から一冊の本にまとまっていたわけではありません。

創世記などそれぞれのエピソードが個別の「◯◯書」や「✕✕記」といった本になっていたのを、まとめて後から「聖書」と呼ぶようになったのです。

旧約聖書を用いる宗教はキリスト教・ユダヤ教ですが、宗派によって「聖書」というくくりに入れる本と入れない本があります。

創世記など、旧約聖書の最初の方は概ね共通しているものの、それ以降はかなりばらつきがあります。

ニュートンが研究対象とした「ダニエル書」は、キリスト教で旧約聖書の一部とされているものです。

ダニエルはこの本の主人公であるユダヤ人の男性のこと。彼の生涯について書かれているのがダニエル書で、幻視や夢のお告げといった内容が多く、終末論もみられるため、「予言書ではないか」という見方があります。

日本人にとっては「聖ヨハネの黙示録」のほうが有名かもしれません。こちらは新約聖書の最後の書物、かつ唯一の預言書とされているものです。

ちなみに「預言」は「神から与えられたメッセージ」、「予言」は書いて字のごとく「予め未来を言う(神様は関係ない)」という違いがあります。後者で有名なのは「ノストラダムスの大予言」(予言集)ですかね。

聖ヨハネの黙示録も終末論が主となっており、それだけに多くの人々の関心を集めてきました。

近年ではエンタメ作品に取り入れられたり、そのまんま「ヨハネの黙示録」というタイトルの映画が作られたり、馴染みあるものになっています。

「終末論に馴染んでいいんか?」という気がしないでもないですが。

物質的な現象の謎を解いてきたニュートンが、「未来」という最も不思議なものを研究対象にしたくなったのは至極当然のことでしょう。

また、彼は聖書内の出来事について、年代学的な視点から研究を進めました。何がいつ起こったのかを、年表のように整理したのです。

しかし、当時は「聖書に書いてあることは全て正しく、解き明かすなどという行為は冒涜である」という時代。ニュートンの研究に眉をひそめる人も少なくありませんでした。

何せ「天地創造は紀元前4004年である」ことを動かざる事実としていたので、考古学上の新しい発見があっても、その発見に関する年数の方を変える……なんてことが当たり前だったのです。

ですがニュートンは違いました。

彼は「神ははるか昔、人間にもっと高い技術や知識を与えていた。それらはいつしかわからなくなってしまったが、聖書を正しく読み解けば再び得られるに違いない」というような信念を持ち、その視点から聖書を研究したものと思われます。

聖書をオーパーツみたいなものととらえていたんですかね。もし彼が20世紀に生まれていたら、数々のオーパーツに目を輝かせたのかもしれません。

最晩年まで元気ハツラツ

予言の解読は残念ながら大成しませんでしたが、それらへの情熱はニュートンの健康を取り戻すことになったようにみえます。

ニュートンは同時代の学者たちに比べて遥かに長生きしました。これほど多忙だったにもかかわらず、ほとんど病気らしい病気もせず、体調を崩し始めたのは80代に入ってからのこと。

それも尿路結石や痛風でしたから、生活習慣によってはその先も長生きしていたかもしれません。

85歳まで現役の研究者であり、王立協会の会長や造幣局長官の職も続けました。

亡くなる少し前には、ハレーとかなり激しく議論していたといいますから、席に座っていただけではなかったことがうかがえます。

意識が戻らなくなったのは、1727年3月29日のこと。一日は持ちこたえましたが、31日の午前1~2時の間に不帰の客となりました。

おそらくニュートンも、「自分はまだまだやれる」と思っていたのでしょう。遺言書はなく、彼の遺品は甥や姪が相続したといいます。

あまりにも巨大な存在・ニュートン。

しかし、リンゴのエピソードや科学雑誌のタイトル、はたまたビールの名前など、彼の名を想起するものは身近なところに数多く存在します。

また、最期まで彼が持っていた探究心や情熱の強さは、現代の凡人である我々にも「生きがいを持つことで健康に長生きできる」ことを教えてくれているようにも思えます。

「偉人から何を学べるか」ということについて考えるとき、ニュートンは意外と?良いモデルケースになるのかもしれません。

長月 七紀・記

【参考】

藤原正彦『心は孤独な数学者 (新潮文庫)』(→amazon)

島尾永康『ニュートン (岩波新書)』(→amazon)

世界大百科事典

日本大百科全書(ニッポニカ)