マラソンランナーにとって、スタミナや水分補給と同じぐらいに大切なランニングシューズ。

大河ドラマ『いだてん』では、ストックホルム五輪大会を走る金栗四三の苦闘が描かれました。

予選から足袋を履いて走ったものの、途中でボロボロになってしまい、ついには「ないほうがマシだ!」と叫んでしまったことも……。

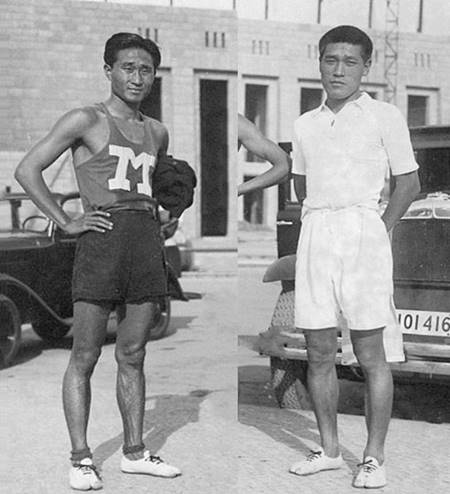

以降、金栗は、播磨屋と共に足袋の改良に挑み、その成果が現れたのが1936年ベルリン五輪です。

金メダリスト孫基禎(ソンギジョン)、銅メダリスト南昇竜(ナムスンニョン)の足下には、ハリマヤの足袋が履かれていました。

孫基禎(右)と南昇竜/wikipediaより引用

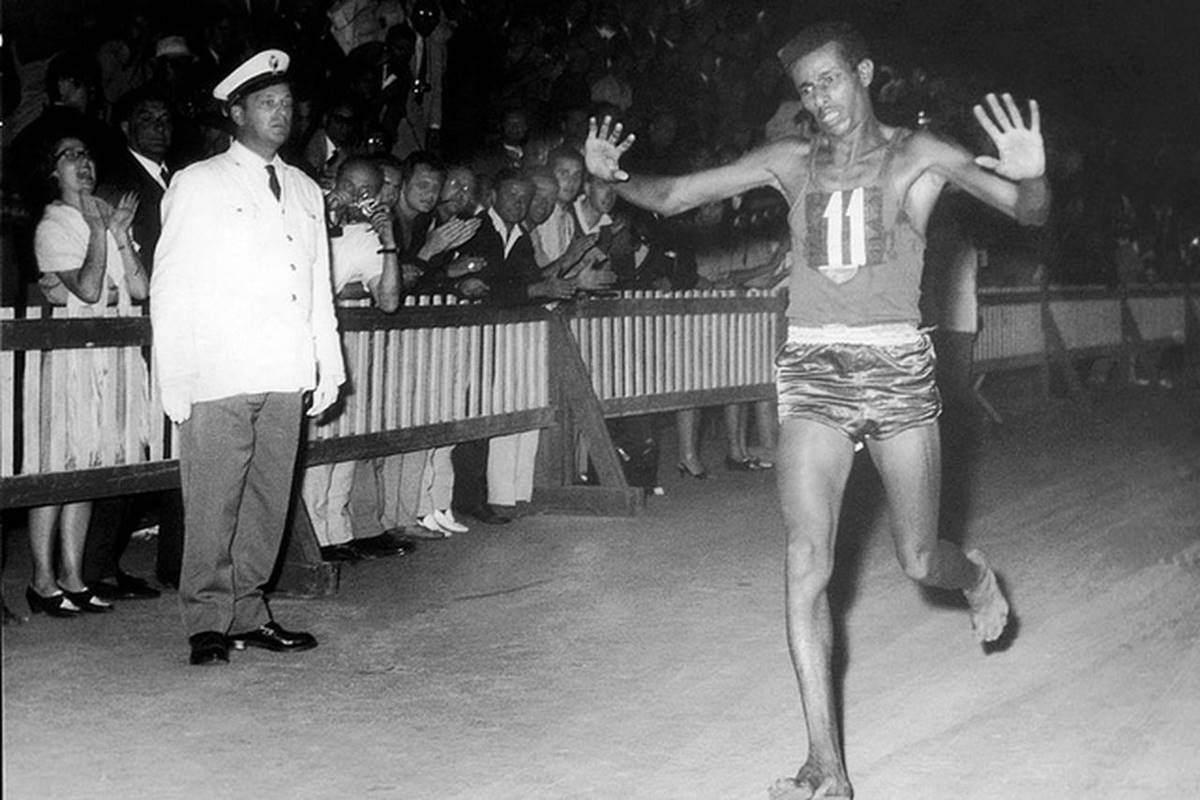

この二人がストックホルム五輪の開催年(1912年)生まれというのも感慨深いですが、驚くべきはそれから半世紀後の1960年ローマ五輪大会です。

マラソン競技を制した金メダリストは、なんと裸足——。

彼こそが伝説のランナー・アベベ。

1973年10月25日はその命日です。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

標高3千メートルの村で生まれたアベベ

1932年8月7日、エチオピア・ショア州(現オロミア州のセミエン・ショア地区)。

その小村にあるデュノバ・ジョル村にアベベ・ビキラは誕生しました。

エチオピアといえば、ギリシャ神話におけるアンドロメダーの生まれた国です。

つまりアンドロメダーは本来黒人であるはずなのですが、西洋美術では白人の姿で描かれました。

ホワイトウォッシングの典型例です。

アベベは、小作農の二男でした。

山羊の乳を飲み、野山を駆け巡る日々。

そんな暮らしの中、キジやウサギを素早く捕らえることのできる高い身体能力が培われていきます。

学校に通うこともなく、自宅から10キロ離れた農場へ向かい家業を手伝う少年期でした。

遊び友達の間でも、アベベの身体能力は話題でした。

当時、彼らの間で人気の遊びはフットボール。

アベベが入ったチームが必ず勝つと、少年たちは理解していました。

それほど、際だった動きを見せていたのです。

しかし、振り返ってみればこの日常生活こそが、マラソンランナーとしては理想的なものでした。

エチオピアは高い標高があります。

首都アジズアベバから北東に130キロであるアベベの出身地は、標高3千メートルもの高さ。木曽駒ヶ岳くらいの標高です。

そんな高地で標高差をものともせず野山を駆け巡る。

農場まで往復20キロをほぼ毎日通う。

山羊の乳や獣の肉という高タンパク食品を食べる。

気づかないうちに、マラソンランナーとしての教育を受けたようなものです。

しかしアベベは19歳で、兵士となりました。

妻ヨーダブルや我が子とともに、堅実な生活を送っていたのです。

師弟の出会い

アベベは、皇帝ハイレ・セラシエ1世の親衛隊員となりました。

軍隊にあっても、身体検査、運動能力テストで上位を記録。

当時の自宅から皇帝の居城まで、20キロもの距離を通っていたのですから、ますます身体頑健となっていくのです。

銃を抱えてのランニングや、バスケ、サッカー、ボクシングなどのスポーツを、訓練としてこなし、そこでも目立つ存在だったアベベ。

特に長距離走が大の得意で、タイムを縮めて褒められることが嬉しく、張り切って走り続けました。

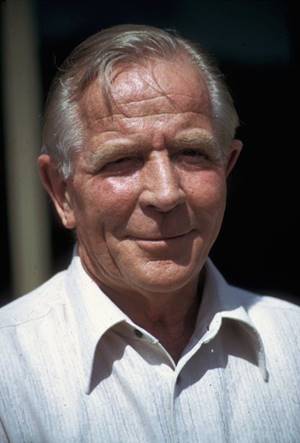

そんなアベベに、熱い視線を送るスウェーデン陸軍少佐がいました。

オンニ・ニスカネンです。

親衛隊の体育教官でした。

身体能力だけではなく、精神面でもアベベは違う――とニスカネンは気づきます。

他の隊員はニスカネンのアドバイスに「わかりました」と答えても、すぐに自己流に戻ってしまう。

ところがアベベは、素直に受け入れるのです。

「きみ、マラソンをやってみないか?」

ニスカネンはアベベにそう声を掛けました。

ローマ五輪まであと4年――1956年のことです。

それまではひたむきに走っていたアベベですが、彼の指導の下ではそれも変わりました。

厳しいトレーニングにきちんとついてこれるだろうか。

当初、ニスカネンも心配しておりましたが、杞憂でした。アベベは弱音を吐くことなく、理論だったトレーニングをこなしていくのです。

高低差のあるコースを走り、ニスカネンからマラソンの指導を受けるアベベ。

タイムはさらに縮んでいきました。

トレーニング地の高度は、実に2,400メートルだったのですから、そりゃあ強くなります。

実は当時、高地トレーニングの存在は知られておりませんでした。

皆さんご存知のとおり、標高が高くなりますと、それに比例して酸素が薄くなります。

そのため高地でトレーニングを積んでおくと、平地での呼吸がずっと楽になり、疲労しにくい身体に鍛えられます。

アベベは意図せず、この効果を受けたことになります。

ニスカネンは念入りにローマ五輪のマラソンコースを観察し、そっくりのコースを造りました。

しかも、その標高は1,800メートルの場所にあったのですから、そこで練習をすれば他の選手に比べて圧倒的に強靭であろうことは想像に難くありません。

いよいよ五輪を迎えた年。

ニスカネンはアベベのタイムを計測しました。

当時のマラソン世界記録と大差ないものでした。

「金メダルを獲得するのは、このアベベだ……」

そんな確信を持てたのはニスカネンだけ。

当時無名のアベベに注目するものは世界で他にはおりませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!