10月31日は、皆さんご存じのハロウィン。

今や日本では渋谷駅前にパリピが集まってどんちゃん騒ぎをして、そしてなぜか翌日にはゴミの一切ないキレイな町並みに戻ったりすることもあったりするなど、謎めいた一日となっておりますね。

しかし、その一方でハロウィンの

「起源そのものや仮装をする理由」

などはあまり語られない気がします。

なぜカボチャなのか――。

そう思ったことありません?

本日はその辺に注目してみましょう!

20世紀初頭に制作されたカブのジャック・オー・ランタン(アイルランド)/wikipediaより引用/wikipediaより引用

ケルト人・サフィンとキリスト教・諸聖人の日

ハロウィンの起源は、古代ケルト人の収穫祭「サフィン」だといわれています。

ケルト人とは、元々は中央アジアの騎馬民族です。

彼らが紀元前の時代にヨーロッパに移り住み、ゲルマン人などと混血を繰り返したり、欧州全土とイギリスやアイルランドなどにも広まっていきました。

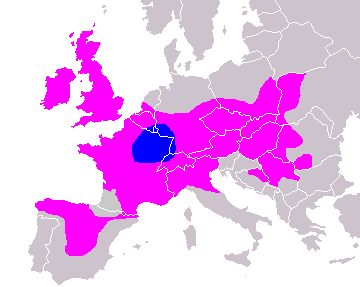

ケルト人分布の様子(青い部分が紀元前1500年から紀元前1000年で、ピンクの地域が紀元前400年)photo by /wikipediaより引用

現在「ケルト」というとアイルランドやスコットランドの文化を示す際に使われることが多いですが、それらの地域がケルトの文化を当時により近い形で引き継いでいるからです。

イングランドではキリスト教が優勢になった影響もありますが、今回その辺の話は置いておきましょう。

ケルト人の間では【グレゴリオ暦(現在広く使われている暦)10月31日が一年の終わり】とされていて、その年に採れた作物と動物を神様に捧げ、火を焚いてその周りを踊るという行事がありました。

たき火の燃えさしを各家庭に配り、かまどの種火にすると魔除けになるとされていたのだそうで。

この日の夜は夏(光の半年)の終わりと冬(闇の半年)の始まりを意味し、死者の霊が家族を訪ねてやってくるとも考えられていました。

日本で言えばお盆みたいなものでしょうか。

サフィンの一日は死者を敬して忘れず、厳しい冬に備える。そんな節目を意識させる日でもありました。

また翌日の11月1日が中世カトリック教会で「諸聖人の日」であり、両方の祝日が結びつき、ハロウィンとして認知されていったとも考えられます。

死者を敬して厳冬に備え

では、なぜ仮装をするのか?

前述のように10月31日は死者を敬う意味があり、それに扮することで彼等を思い出し、来たるべき冬に備えます。

実はヨーロッパではハロウィンが終わった後の冬(12~1月)にも仮装する祭りがあるのですが、そこでは人間の死者ではなく、精霊や悪鬼に扮したりします。

本格的な冬の到来は「闇の半年」という辛い季節ではあるけれど、次の春「光の半年」へ向かう希望でもあり、そうした霊たちが人間に「生き抜く力」を授けてくれるという意味がある。

要は、ハロウィンをキッカケに季節の到来に備える――仮装はそれを伝えるイメージとなりますね。

一方で、ハロウィンでの仮装は「魔除け」という考え方も広まったりしています。

死者の霊がやってくるということは、同時に「見えない世界も大賑わい」ということ。

人間に害をなす精霊や魔女なども姿を現すと考えられるようになり、その害を防ぐために生まれたアイデアがこれ。

「彼らと似たような格好をして、人間だと思われないようにしよう!」

日本で置き換えるとすれば

「お盆もしくはお彼岸に妖怪がわんさかやってくるので、襲われないように鬼太郎やねずみ男になる」

という感じでしょうか。

仮装そのものがあまり日本人にとって馴染みがない、だからピンと来ない――と思われますでしょうか?

実は、あの織田信長さんもやっていたんですよー。

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

信長は「天人(てんにん)」の格好でした……と詳細は別記事(記事末にリンク)にお譲りして、ここからはカボチャのランタン「ジャック・オー・ランタン」に注目です。

なぜ、あのような形になったのか?

※続きは【次のページへ】をclick!