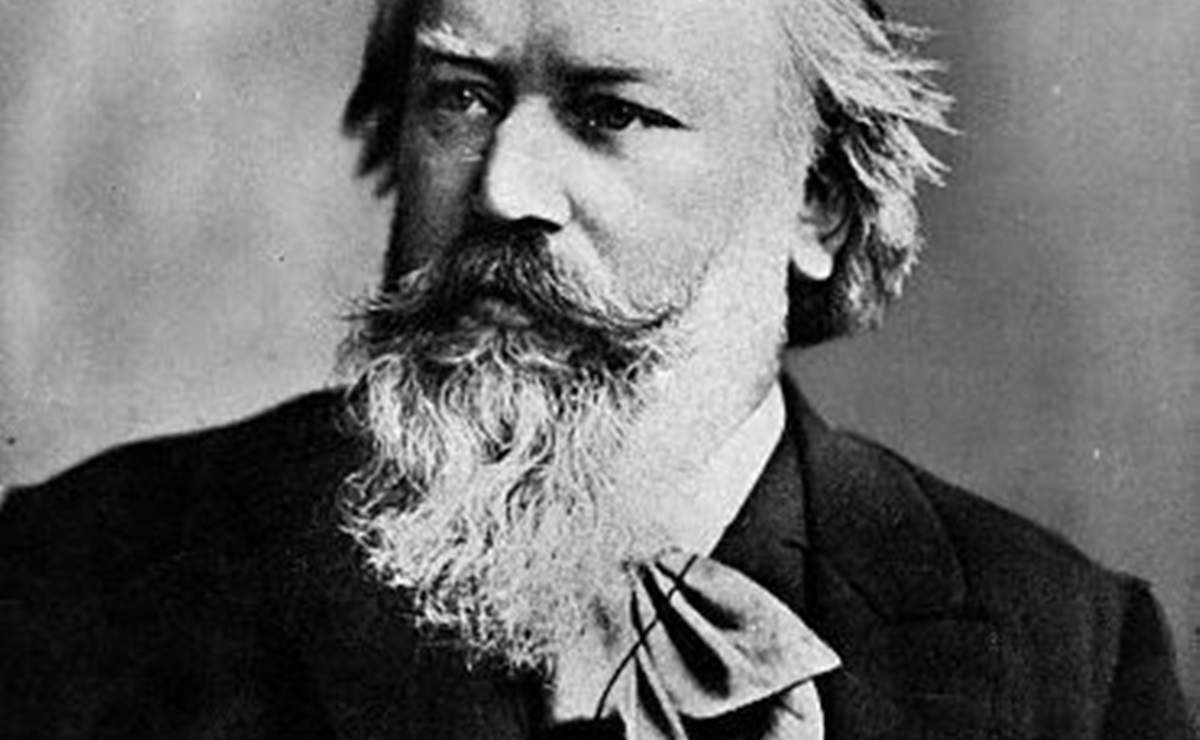

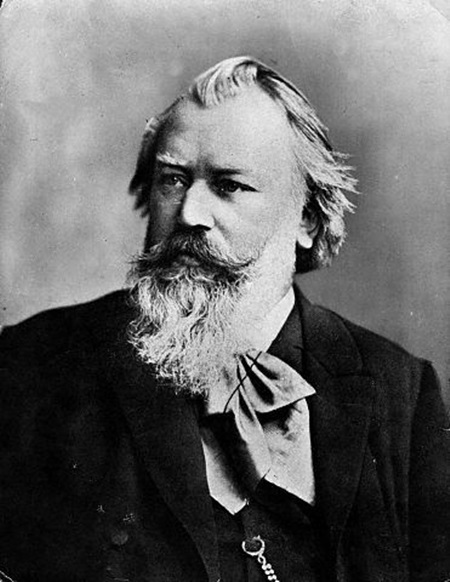

1897年4月3日、音楽家のヨハネス・ブラームスが亡くなりました。

ブラームスで一番有名な曲は「ハンガリー舞曲第5番」ですかね。

日本でも度々CMで使われているので、おそらく聞いてみれば「あ、この曲か」と思う方が多いのではないでしょうか。

個人的には裂けるチーズが思い浮かびます。

・バッハ

・ベートーベン

と並ぶ「ドイツ音楽三大B」の一人でもあります。

つまり音楽史にとってなくてはならない人なわけですが、芸術家のお約束通り、人格まで素晴らしいというわけではなかったようで……。

ブラームスが巨匠と言われるまでの流れを見ていきましょう。

民族音楽の要素を取り入れ才能が花開いていった

ブラームスは、ドイツのハンブルクという町で音楽家の家に生まれました。

ハンバーグの語源としても有名ですかね。

起源は、モンゴルの生肉料理・タルタルステーキに火を通したのが始まりだそうで、へぇへぇへぇ。

ブラームスがハンバーグを好きだったかどうかはわかりませんが、若い頃はピアニストとしてレストランなどで演奏をしてお金を稼いでいたそうなので、おそらく食べたり見たりする機会は多かったでしょう。

しかし、より上手なピアニストが現れると「演奏は上手い奴らに任せて、作曲に専念しよう」と決意。

その活動に没頭していきます。ただ……。

完璧主義に近かった彼は、曲を書いては捨て、捨てては書いての繰り返しだったようで、若い頃の作品は全く残っていません。

転機が訪れたのは、ハンガリー人のヴァイオリニストと演奏旅行に行ったときのことです。

この旅でジプシー音楽に触れたブラームスは大きな衝撃を受け、民族音楽の要素を作品に取り入れていきました。

ジプシーとは定住地を持たない、つまり旅から旅を続けて生活している人たちのこと。

なぜか現代日本では放送禁止用語らしいですが、代替用語である「ロマ」だと一民族の名前になってしまうらしいので、それはそれで問題があるような……。

大切な弟子に向かって「君には才能が必要だな」

ブラームスはこの演奏旅行中にフランツ・リストやロベルト・シューマンといった、同時代の巨匠の元も訪問しています。

特にシューマンの前で自分の曲を演奏してみせたところ、大いに気に入られ、評論まで書いてもらえました。ほぼ初対面の人にそこまでさせるほどの魅力ってスゴイ。

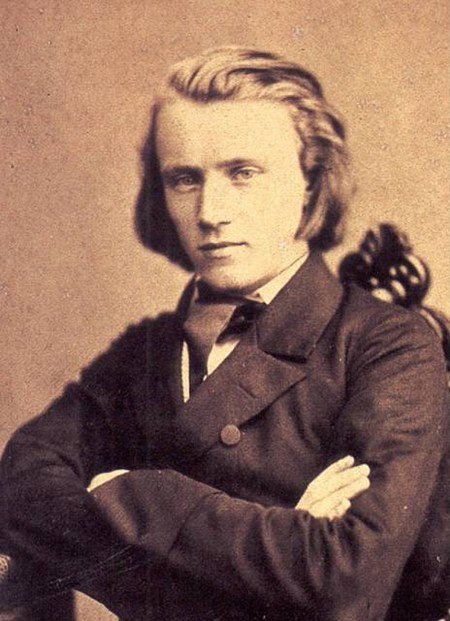

若き日のブラームス(1853年)/wikipediaより引用

シューマンの妻でピアニストのクララとも親しくなったようですが、男女の関係になったかどうかはビミョーなところだそうで。一回りくらい年が違いますしね。ありえなくはないですけども。

しかし、ブラームスは人付き合いが苦手というか、本心を素直に語るのが苦手だったようなので、そういう人が親しく付き合えたということは、何かしら特別な相手だったとみていいでしょうね。

なんせ、一度婚約した相手に

「結婚とかやっぱ無理(´・ω・`)」(意訳)

と断ったり。

作品についてコメントを頼まれても

「やだ(´・ω・`)」(※イメージです)

といった感じで、あまり素直とはいえないタイプの人だったようです。

他にも唯一の弟子であるグスタフ・イェナーに向かって「君には才能が必要だな」と言ったりもしたそうです。

要するに「才能がない」と言っているも同然ですから、イェナーはこれをかなり気にして落ち込みました。

さすがに言い過ぎたと思ったらしく、ブラームスも後々「私に褒められようと思うんじゃない。このくらいのことでくじけていたら、君の全てが台無しになってしまうよ」と、励ましてるんだか突き放してるんだかよくわからんフォローを入れたようです。

イェナーが経済的に困っているのを見て、音楽大学に職を斡旋したりしました。

「美しく青きドナウ」のヨハン・シュトラウス2世と交流

優しくないワケじゃない。

されど思わず言葉が出てしまう――不器用なタイプだったんですね。

短気な人だったらきっと「付き合いきれない」と思ってブラームスから離れていったでしょう。

しかし、クララのようにずっと年上の人や、イェナーのように元々彼を尊敬している人だったらこの難儀な性格を理解しようと務めたのかもしれません。

イェナーは別の町から「うちで働いてよ。今のとこよりずっといい待遇にしてあげるよ」と言われても、ブラームスから紹介してもらった大学を離れることはなかったそうです。ナイスな師弟愛どすなぁ。

他にもアントニン・ドヴォルザークなど下の世代の音楽家を支援したり、近所の子供達と散歩をしながら飴をあげたり、年下には基本的に優しかったようです。

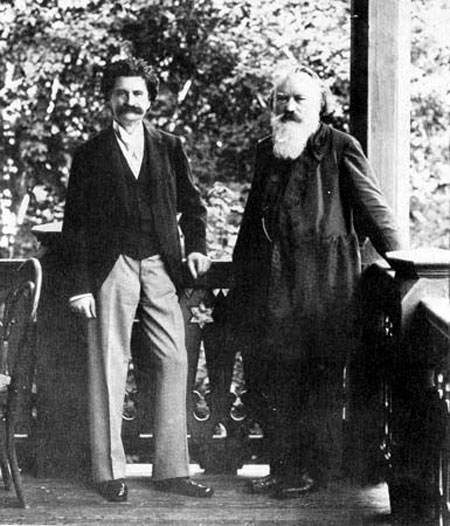

ちなみに、唯一同世代・同業者で仲が良かったのはヨハン・シュトラウス2世(「美しく青きドナウ」の人)でした。どこかの家か公園のテラスらしきところでブラームスと一緒に写っている写真が残っています。

ヨハン・シュトラウス2世とブラームス/Wikipediaより引用

余程仲が良いか、仕事中のワンシーンでもなければツーショットなんて撮りませんものね。

ハンガリー舞曲の第一番は世界でレコーディングされた

もちろん、作曲の腕についても広く認められていました。

バッハやベートーベンを尊敬するのはもちろん、それまであまり注目されていなかったドイツ民謡も作曲。

その一方で夏のイタリアを愛し、度々訪れては居心地の良いところへ滞在して曲を書いていたようです。

これらが融合した結果、ブラームスの曲はドイツの作曲家にしては明るく展開していく旋律が多いように思えます。

ハンガリー舞曲第5番も、後半は結構明るいですしね。

「クラシックって重苦しくて眠くなる(´・ω・`)」というイメージの方が多いかと思うのですが、ブラームスなら聞きやすいかもしれませんよ。

また、ハンガリー舞曲の第1番は「世界で初めてレコーディングされた音楽」なのだそうで、歴史が動いた瞬間に立ち会った作曲家でもあります。

このとき50代半ばになっており、老いを感じたことから作曲を辞めようとしていたとか。

しかし、リヒャルト・ミュールフェルトという超一流のクラリネット奏者の演奏を聴き、ブラームスは「ワシもまだまだイケる!」と自信を取り戻します。

そしてクラリネットを主役にした曲をいくつか書き、さらに名声を高めました。

日本の琴にも興味があったとか!?

世間のジャポニスム(日本趣味)の影響を受けてかなのか。

晩年には日本の琴にも興味を持っていたようです。

残念ながら曲を書くまでには至りませんでしたが、もし良い演奏者と出会えていたら、一部分だけでも琴を取り入れた曲を書いていたかもしれませんね。

ブラームスは後半生をウィーンで過ごし、亡くなったのもウィーン。

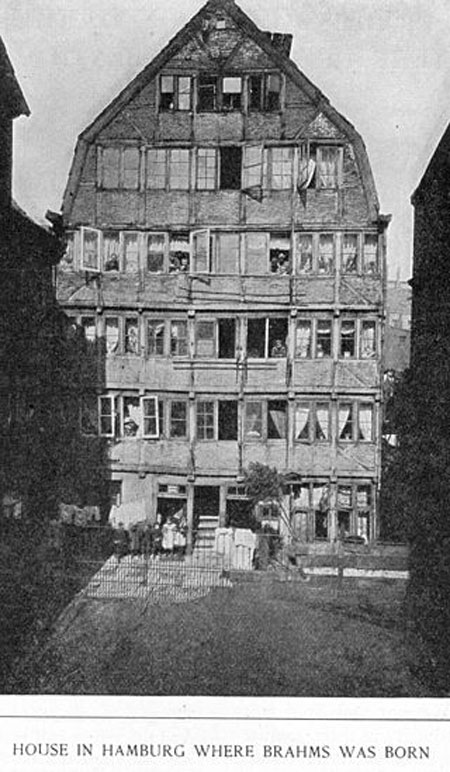

そのためお墓もこの地にありますが、ハンブルクの生家もしばらくの間残されていたそうです。

しかし、第二次世界大戦で行われたハンブルク大空襲(1943年7月)で焼失してしまいます。

ハンブルグにあったブラームスの生家/Wikipediaより引用

このときは火災旋風が起きた上、各家庭にあった石炭などの燃料が延焼と類焼を繰り返したといいますから、ブラームスの生家に当時人が住んでいてもいなくても、ひとたまりもなかったでしょう。

お墓が無事なだけでもまだマシ……でしょうか。

ちなみにブラームスのお墓には本人そっくりな気難しい顔の彫像が立っています。

お隣はヨハン・シュトラウス2世のお墓だそうで、どんだけ仲良しなんだ?という微笑ましいことになっています。そういう遺書でもあったんでしょうか。

もし最後の審判と復活が両方本当に起きて、二人ともおkが出たとしたらビックリするかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

『美しく青きドナウ』ヨハン・シュトラウス2世 父に邪魔されし音楽の道

続きを見る

-

作曲家ロベルト・シューマン 妻クララへ残した言葉は「僕は知っているよ……」

続きを見る

-

『ペール・ギュント』作曲のグリーグ 夫婦仲睦まじくノルウェーに眠る

続きを見る

-

偉大なる音楽家ジュゼッペ・ヴェルディ 数多の名作オペラはこうして作られた

続きを見る

-

音楽家ドビュッシーの女性遍歴があんまりだ~泥沼不倫 結婚 二股何度も繰り返す

続きを見る

【参考】

ヨハネス・ブラームス/Wikipedia

世界恩人巡礼大写真館(→link)