1849年10月17日は、作曲家フレデリック・ショパンが亡くなった日です。

『子犬のワルツ』等の繊細な曲調や、ピアノ曲を多く書いたことから「ピアノの詩人」とも呼ばれていますね。

しかし、芸術家とは美しい部分ばかりでもありません。

ショパンもまた、常人とは一風変わった面を持った人でした。

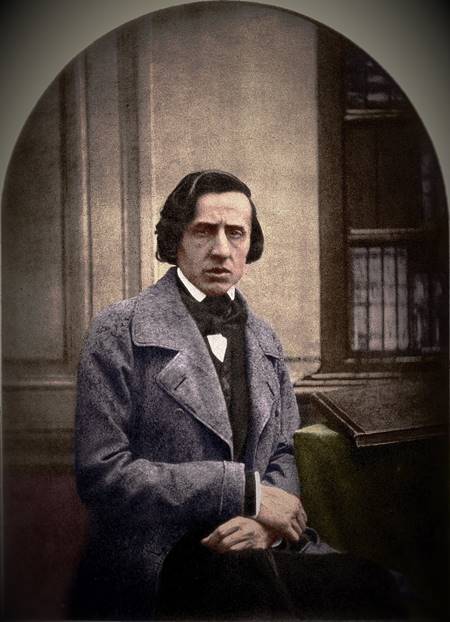

晩年のショパン/wikipediaより引用

6才で作曲に目覚め7才で公演

ショパンはポーランドで生まれました。

父がフランス人だったため血筋的にはフランス人です。

とはいえどちらの国でも高く評価されていますので、その辺は細かい話ですかね。

父もまた、ポーランドに馴染むためにポーランド風の名前にし、公職につくなどしていたようですし。その努力が実ってポーランドの没落貴族のお嬢さんと結婚し、ショパンを含む子供たちにも恵まれたというわけです。

ショパンの生家/photo by Wojsyl wikipediaより引用

ショパンが生まれて間もなく、父に「僕と契約してフランス語教師になってよ!」というお誘いがきたため、一家は学校のあるワルシャワへ引っ越すことになります。

そこは宮殿の一角であり、ショパンもポーランドの人々に混じって学んだり遊んだりしていました。

このため、ショパンは自分自身をポーランド人として強く認識しており、人からもそのように思われていました。

両親ともに楽器の演奏を得意としていたため、ショパンもまた音楽に興味を持つようになっていきます。

6歳の頃には作曲にも興味を示し始め、7歳で公演を始めるなど、まさに「神童」といっていいような才覚を表し始めました。

ロシア皇帝・アレクサンドル1世の御前で演奏したこともありました。実に11歳のときです。

当時ポーランドはロシア帝国の支配下にあったため、議会の召集などのために皇帝がやってくることもあったのですね。

もしアレクサンドル1世が芸術に理解のある人だったら、この時点でショパンをロシアへ招聘していたかもしれません。

どちらかというと、ポーランドのお偉いさんのほうがショパンのピアノを気に入ったらしく、度々宮殿に呼ばれて演奏していたそうです。

パリでシューマンとも出会う

そんな感じで収入も得られるようになってきたからか。

10代半ばくらいから休暇のたびにポーランドの各地を旅するようになっていきます。

民謡に触れたり、旅先での出来事を新聞のようにして家族に書き送ったり、青年らしい茶目っ気や遊び心を発揮したこともありました。

20代に入ると、ショパンはポーランドを後にし、ウィーンやパリといった他国の都市へ移り住みます。

最初はウィーンの後イタリアへ行くつもりでいたようですが、ポーランドで11月蜂起が起き、オーストリア人からポーランド人への感情が悪化したため、行き先をパリへ変更したのだとか。

当時イタリアは統一運動(リソルジメント)の真っ最中でもありましたし、オーストリアも大きく関係していましたので、より角が立たなくて芸術家を認めてくれそうな町へ向かったのでしょう。

そんなこんなでたどり着いたパリでは、多くの作曲家や画家、詩人などさまざまな芸術家と交友を結ぶ機会を得ることができました。

特にショパンを評価してくれたのは、同じ作曲家のシューマンです。

この二人は同い年&他国からパリにやってきたという共通点があったので、音楽以外の面でも気が合ったのかもしれませんね。

パリにやってきたショパンは、大きなホールでの公演よりもサロンでの私的な会場を好んでよく演奏をしていたようです。

しかし、聴衆の態度が軽率なことに怒ったなど、神経質さをうかがわせるエピソードが増えてくるのもこの頃からでした。

体調を崩しがちになっているのも、神経性の病気にかかってしまったからなのかもしれません。

ポーランド貴族のマリアと運命の再会も……

そんな中、25歳のときの旅行で、ショパンは運命的な再会を果たしました。

以前から顔を知っていたポーランド貴族のお嬢様・マリアです。

母国で最後に会ったときには可愛らしい少女だったのが、いつのまにかすっかり大人びて美しく、知力も芸術的センスも持ち合わせた女性に成長していました。

ショパンは9歳下のマリアにすっかりほれ込んでしまい、翌年には結婚を申し出ています。

当初はマリアの両親も反対でもなかったものの、ショパンの体があまりにも悪くなっており、いつまで経っても回復の兆しがないことから、「残念ですが、このお話はなかったことに」と言われてしまいました。

意気消沈したショパンは、その後しばらくの間、女性と積極的に関わろうとはしませんでした。

それを変えたのは、26歳のときに出会ったジョルジュ・サンドという女性でした。

彼女について、当初ショパンは「本当に女性なのか疑いたくなる」ほど嫌っていたそうですが、なんやかんやのうちに男女の仲になったようです。

まあこの辺はプライベートなことですから、あまり勘繰るのはよしておきましょう。

サンドには既に他の人との間の子供がいたのですが、ショパンと四人で旅行に行ったこともあるので、そこそこうまくやっていたものと思われます。

ただ、その旅行先では「未婚の男女が一つ屋根の下で泊まる」ということをよしと思われず、まともな宿が取れなかったのですが……まあ、キリスト教圏の信心深い地域だとままある話ですね。

ショパンの療養も兼ねていた旅行のはずが、そんな状態だったので療養にならず、回復することもありませんでした。

彼は不満をあらわにしていますが、そもそも旅行先はマヨルカ島という観光地でしたので、めちゃくちゃ優秀な医師がいるわけでもありません。保養地ならともかく、リゾートに最新医療を求めるのは筋違いという気がしないでもないですね。

ショパンは神経質な性格だったので、気持ちが安らぐような美しい景色の場所なら良くなるだろうと考えたのでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!