紀元前202年10月19日は、ザマの戦いにより第二次ポエニ戦争が終結した日です。

さっそく何が何やらわかりませんが、まずは舞台となる国から確認して参りましょう。

この戦争は、共和制ローマとカルタゴという国の戦いでした。

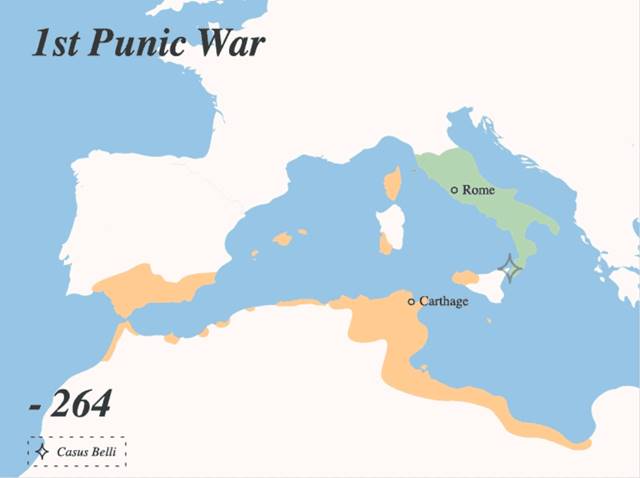

下記の地図は、第一次ポエニ戦争が始まる前の勢力図です。

第一次ポエニ戦争前のカルタゴ(橙色)とローマ(緑色)/photo by DensityDesign Research Lab wikipediaより引用

カルタゴはフェニキア人という民族の国で、現在地中海のアフリカ沿岸部の都市の名でもあります。

当時はシチリア島などを巡って、ローマと度々戦争をしていました。

上記の地図でも、アフリカから飛び出した部分がシチリア島の一部にも勢力を築いているのがわかりますね。

もう一方の共和制ローマとは、帝政=帝国になる前のローマを中心とした国です。

ついでにいうと、ローマは王制→共和制→帝政という変遷の仕方をしていました。

それぞれの間は数百年あるのですが、ローマ人の試行錯誤というかチャレンジ精神すげえ。

ポエニ戦争は100年の間に3回行われた

そしてこの二つの国は、やがて大きな戦争をすることになりました。

それがポエニ戦争――約100年の間に三回分かれて行われました。

「ローマとカルタゴの戦で何で”ポエニ”戦争なん?」

という気もしますが、ポエニ=ラテン語でフェニキア人のことなので大丈夫だ、問題ない。

第一次ポエニ戦争は、主にシチリアを巡って行われています。

カルタゴがシチリアに攻め込んだのがキッカケで、ローマとシチリアが同盟を結んでいたため、カルタゴvsローマという構図になったのです。

戦闘そのものではローマが勝っていたのに、和平を提案されたのを無視したらこっぴどくやられ、しかも帰りの海難事故で6万人もの犠牲者を出すという散々な目に遭っています。

こんな終わり方でローマもカルタゴも納得できるわけはありません。

とはいえ、双方に多大な犠牲が出たため、すぐに再戦とはいきませんでした。

そして20年ほど経って、第二次ポエニ戦争が始まります。

第二次ポエニ戦争 ハンニバルの大迂回奇襲作戦

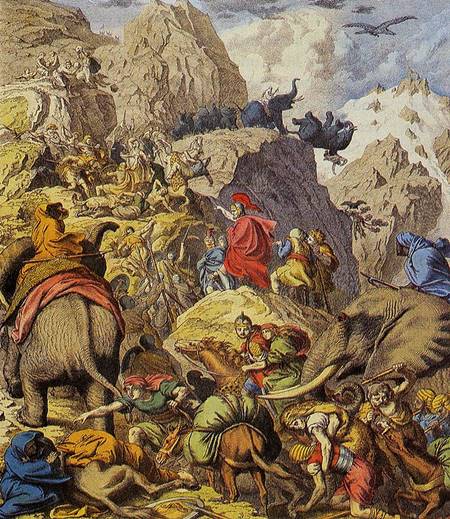

第二次ポエニ戦争はカルタゴのハンニバルという将軍によって、非常にドラマチックな展開になりました。

彼の名を冠した映画があるので、ご存知の方も多いでしょうか。

ハンニバルは今でもチュニジアの英雄として慕われている戦術家です。

ものすごく乱暴に言うと「頭の回転マジパネエ」というタイプの人。

なんせ第二次ポエニ戦争を始めたときの戦略がダイナミックすぎます。

上記の通り、それまでローマとカルタゴは、シチリアや地中海沿岸で戦っていたのですが、ハンニバルは全く違う攻め方をしました。

まずは下記の地図をご覧ください。

カルタゴがヨーロッパ西部まで勢力を伸ばしているのがわかりますよね。これを利用します。

第二次ポエニ戦争前のカルタゴ(橙色)とローマ(緑色)/photo by DensityDesign Research Lab wikipediaより引用

なんとハンニバルは、地中海を延々西へ進み、ジブラルタル海峡~イベリア半島~アルプス山脈という壮大な遠回りをして、イタリア半島へ攻め込んだのです。

なんでもこのとき37頭の象を戦に使ったらしいのですけども、行軍速度はどんな感じだったんですかね。

交通機関=生き物の時代ですから、さほどデメリットではなかったのかもしれませんが。

いずれにせよ、予想外の方向から敵が攻めてきたわけでローマとしても困ったことでしょう。

ローマ軍は直接カルタゴの領土を叩いて勝利!

そう思いきや、ローマも負けてはいません。

イタリア半島の他の都市は陥落したところもありましたが、ローマそのものは持久戦に持ち込み、すぐにはハンニバルの侵攻を許しませんでした。

ここで大きなポイントになったのは、カルタゴのお偉いさんとハンニバルの間に連携が取れていなかったことです。

時間が経つに従って、ハンニバルは少しずつ補給などで困るようになり、その間にローマは体勢を立て直して、ハンニバル軍をイベリア半島まで押し返しました。

文字で書くとものすごく簡単そうに見えますけども、象を使うような軍隊相手によく形勢逆転できたものですよね。

もっともアルプスを超える時点で3頭しか生き残っていなかったそうなので、あまり意味はなさそうです。

それに象は制御が利かなくなり、乱戦では味方を踏みつぶしてしまうようですし。

同時に、ローマ軍は直接カルタゴの領土を叩き、そちらで勝利を収めます。

ありていに言えば、ハンニバル軍が異国の地で孤立したも同然の状態になってしまったのです。

しかし、カルタゴのお偉いさんは諦めずに「とりあえずこっち戻ってきて」(※イメージです)とハンニバルを呼び戻しました。

その間、ローマに和平交渉をして時間を稼いでいます。

ローマのほうもさんざんな目に遭っていますから、和平を持ちかけられたからと言ってすぐに「はいそうですか」とはいきません。

ハンニバルがカルタゴ方面へ戻ってきてから再度交渉が行われたものの、これも和平実現には至らず、最後の戦いが始まります。

それが「ザマの戦い」です。

カルタゴの名将vsローマの名将・スキピオの対決です。

ザマの戦い 激アツの展開に括目

ハンニバルは兵と象を補充してローマ軍に相対しました。

しかし

「象は基本的に直進しかできない」

「方向転換するのに時間がかかる」

という弱点がローマ軍にバレていたため、そこを狙われて戦象部隊が壊滅してしまいます。あちゃー。

それでも騎兵同士の戦いは互角で、熾烈な戦闘が続きます。

そして、ここでもう一つ、両軍のとある「違い」が命運を分けます。

カルタゴ軍の歩兵が傭兵だったことです。

一方のローマ軍の歩兵は今でいう公務員のような扱いだったため、「国を守る」「国のために戦う」という意識は、ローマ軍のほうが上でした。

このため、歩兵同士の戦闘でローマ軍の優位が明らかになると、少しずつカルタゴ軍は不利に追い込まれていきます。

それでもハンニバルは、待機させていた経験値の高い部隊などを使って中央突破をはかるなど善戦しました。

こういう一進一退の展開って胸アツですよね。

しかし、ローマ軍の騎兵が回復するほうが先でした。

彼らはカルタゴ軍の背後をつき、前線の部隊と連携してカルタゴ軍を完全に包囲しました。

仕掛けられた側から見てみると、まさに「どうあがいても絶望」状態。

そんな状況を理解してしまった者からパニックを起こし、カルタゴ軍は壊滅してしまったのです。

第三次ポエニ戦争で決着

ハンニバルは何とか脱出し、その後もカルタゴのお偉いさんになりました。

ザマの戦いでの敗北によって、カルタゴは実質的にはローマの傘下に入ることになります。

しかし、カルタゴ本土のダメージは少なかったため、賠償金の支払いがスムーズに終わるほどの豊かさを保っていました。

後世のいろいろな国が、敗戦国から根こそぎ持って行っているのと比べると意外ですね。

そのため、とあるローマのお偉いさんは常日頃から「カルタゴは滅ぼされるべきだ」と主張していたとか。

しばらくの間はハンニバルの力やカルタゴの潜在能力を恐れてか、ローマから侵攻することはありませんでしたが、約50年後、両国は再び争うことになります。

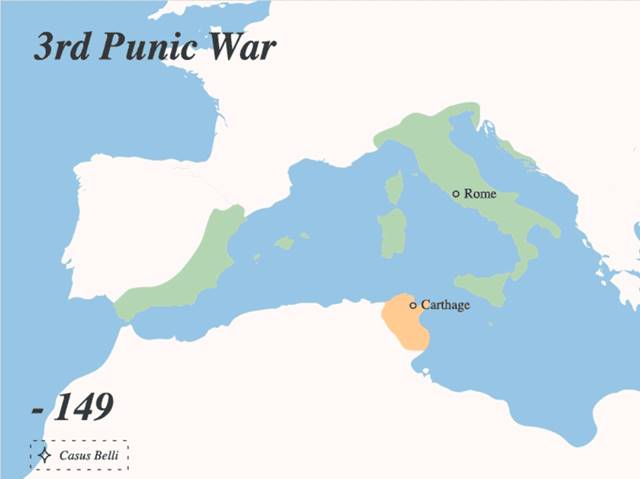

そして第三次ポエニ戦争が始まり、カルタゴは、ローマ軍に包囲される羽目に……。

第三次ポエニ戦争前のカルタゴ(橙色)とローマ(緑色)/photo by DensityDesign Research Labwikipediaより引用

地図をご覧のとおり、カルタゴはすでに大半の領土を失うほどの状態でした。

こんな状態で、実に3年もの攻防戦を繰り広げますが、最終的には力尽きてローマに敗北。

街は無残にも破壊され、住民も戦死あるいは奴隷にされて、国は消滅するのでした。

【参考】

ザマの戦い/wikipedia

ポエニ戦争/wikipedia