水戸黄門に暴れん坊将軍、NHK大河ドラマに七人の侍、座頭市――。

日本人は時代劇が大好きです。

我々の血に侍のDNAが流れているとまでは申し上げませんが、幼少の頃からお祖母ちゃんと一緒に黄門様を見たり、日曜夜の落ち着いた時間に家族で眺めた軍師官兵衛などは、人々の原体験となって終生、体内に息づいていくのでしょう。

しかし。

そんな我々日本人よりも、時代劇が好きな外国があると言ったら信じられるでしょうか?

いや、正確に申しますと、その国の人々は映画『座頭市』が好き過ぎて、仮装パーティーで勝新太郎さんの格好をするほどだというのです。

それは、他でもありません。

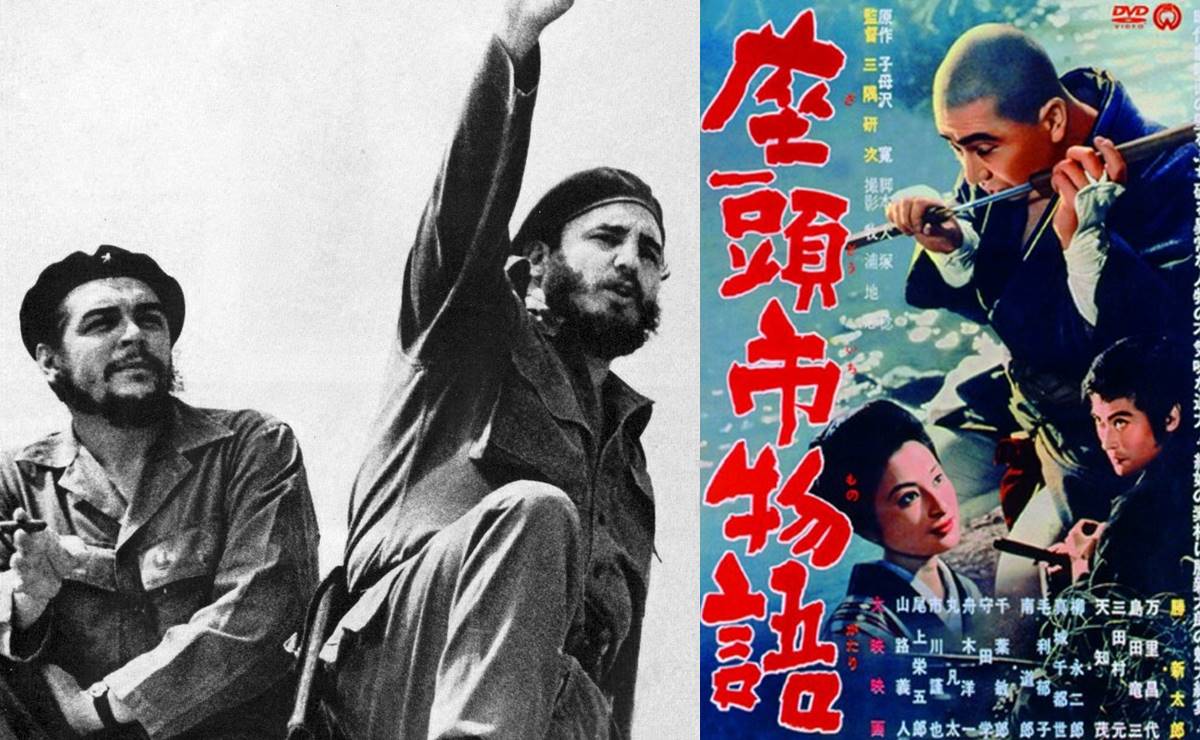

1959年1月1日に革命を成立させたキューバです。

お好きな項目に飛べる目次

盲目で抜刀術の達人 アクの強すぎる主人公

まずは『座頭市』を知らない若い世代へ簡単にご説明申し上げますと、この映画の主人公・市は目が見えません。

完全な盲目でありながら、抜刀術の達人。

悪人を倒し、そしてキレイ事だけじゃない業のようなものを背負ったままに旅を続ける――。

普通のヒーロー像とはまるで違う、アクの強い主人公であり、もしかしたら現代の日本社会ではほとんど馴染みのないキャラかもしれません。

ただし、1962年に一作目が封切られてから、26作品も世に送り続けられてきたということを知れば、それが単なるキワモノ作品の類ではないことは、若い世代の皆さまにもご理解いただけるでしょう。

当時、日本の映画界では、高倉健さんや菅原文太さんがヤクザ映画でトップを走り続ける一方、時代劇の世界で勝新太郎さんもまた圧倒的な存在だったのです。

いわゆる昭和の大スターという立ち位置であります。

薬物がバレて「もうパンツはなかない」

本題に入る前に、もう一つ。

勝新太郎さんの人となりを知る上で絶対に欠かせないエピソードがあります。

それは勝さんが麻薬所持で捕まったときのことでした。

1990年、米国でコカインとマリファナを下着の中に所持して逮捕された後、記者会見でこう言い放ったのです。

「もうパンツをはかないようにする」

普通なら神妙な顔持ちでひたすら謝罪せねばならない場面。

それを、たった一言の言葉と笑顔で乗り切ってしまいました。

もし、その出来事が現代のことだったとしても、おそらくやネット上では「さすが勝新www」という声があがったのではないでしょうか。

さほどにぶっ飛んだ性格でいながら、それでいてお茶目で優しく、また多くの人々から愛された俳優。

座頭市の主人公・勝新太郎さんとは、素人の私から見ていても、そんな風に思わせるクセのある方です。

カストロ議長やチェ・ゲバラの国で『座頭市』が愛されているというのは、感覚的に理解ができるかもしれません。

ハバナ大学の教授が明大で『座頭市』論を講演していた!?

ではなぜ『座頭市』がキューバで絶大なる人気を誇るのか?

具体的にどのように人気があるのか?

過去にテレビでそんなエピソードを聞いた私が、キューバ関連のニュースを調べていたところ、2012年11月に明治大学で行われた【講演】がヒットしました(こちらに全文がございます)。

講演主はハバナ大学のマリオ・ピエドラ教授。

それは非常に興味深い内容で、また、感慨深い話でありましたので、今回、当原稿で感想を入れつつ、本文を引用させていただきます。

お時間のあります方は、ぜひとも講演内容の全文(→link)を読まれることをオススメした上で、先へ進ませていただきます。

マリオ・ピエドラ教授によると、映画好きな国民であるキューバでは、かつてはハリウッド映画が街中に溢れていたそうです。

しかし、1959年に革命が起き、アメリカとの国交が断絶されると自然と米映画は駆逐され、代わりにソ連(ロシア)の作品が入ってくるようになりました。

いわば社会主義バリバリな作品で、一言でいうと「クソつまらん!」という内容だったようで。正確なところはよくわからんですが、某将軍様の国のように指導者マンセー映画ってことでしょうか。

当然ながら、そんな映画がウケるワケありません。

このような状況の下、どうやって日本映画が好まれるようになったのか。

まずは両国の関係から確認してみましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!