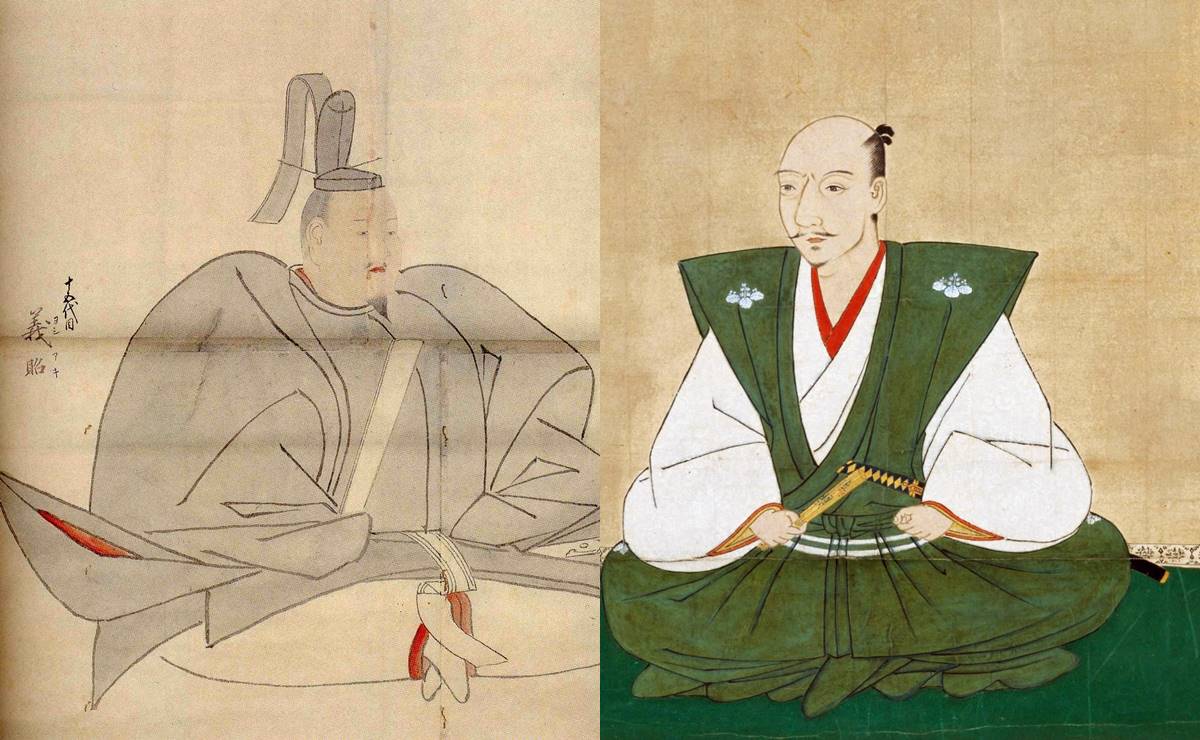

元々は僧侶だった足利義昭が、織田信長を頼り上洛。

岐阜から京都まで、将軍になるため歩んだ期間は、永禄十一年(1568年)9月7日から10月22日にかけてのことでした。

その間、いったい何が起きたのか?

『信長公記』にはどう記されているのか?

信長と義昭による上洛、46日間の一部始終を日付に沿って振り返りましょう。

9月7日 徳川からも参戦

まずは9月7日。

織田信長が足利義昭にあいさつし、先行する形で出陣しました。

尾張・美濃・北伊勢の兵の他に、同盟を組んでいた徳川からは、徳川家康の名代として松平信一という人が兵を率いて参加しています。

松平信一/wikipediaより引用

この人は家康の祖父・松平清康のいとこですが、天文八年(1539年)生まれのため、信長と家康のちょうど中間くらいの年代です。

・織田信長(1534年生まれ)

・徳川家康(1543年生まれ)

総勢6万という、これまでと比べてかなりの規模の軍。

この日は平尾村(岐阜県不破郡)まで進んだようです。

9月8日 近江の高宮まで進軍

近江の高宮(滋賀県彦根市)に到着。

ここで二日間、兵と馬に休息を取らせました。

現代の道路で岐阜~不破郡がおおよそ56kmほどで、不破郡~彦根市が30kmほどなので、当時の交通事情を考えると、2日間で実質100kmぐらいは行軍したかもしれません。

かなりの距離で、ちょっと怪しいですね。

馬だけでしたら問題ないですが。

二日間の休みを取っておりますので、絶対にこなせない距離ではないと思いますが……。

9月11日 支城は無視せよ、観音寺城を目指せ

高宮から琵琶湖の外周を南西へ進み、愛知川近辺で野営を張りました。

信長は自ら馬で周囲を駆け回り、状況を確認していたようです。

毎度のことながら、フットワークの軽さがよくわかりますね。

信長最大の武器と言ってもいいでしょう。

当時、近江には守護である六角氏の城がたくさんあり、上洛戦は難航すると思われていました。

常人ならば、一つずつ城を攻略していこうとするでしょう。

しかし、ただでさえ長い行軍をしてきた織田方と、地元である六角方とでは、長期戦になった場合前者が不利です。

近江全体が一つの城と考えれば、広大な城攻めをするような状態になりますからね。

そこは信長、目の付け所が違います。

六角氏に属する他の城は放置し、本拠の観音寺城とその支城・箕作(山)城だけを攻めることにしたのです。

だからこその行軍だったのでしょう。

上洛戦の数年前から、六角氏はお家騒動で揺れており、今まで同盟関係にあった浅井氏も織田方につくという有様でした。

そのため、信長はこう考えたようです。

「城の数が多いだけで、六角方は一枚岩ではない。大将さえ落としてしまえば、後はこちらになびくだろう」

※続きは【次のページへ】をclick!