明智光秀とは、いかなる人物か?

【本能寺の変】で主君・織田信長を殺した謀反人、悪人――かつてはそのようなイメージ一辺倒で、冷静な分析が入る余地は無きに等しいものでした。

しかし、時代がくだるとともに、評価は変わっています。

謀反の一件はあまりに衝撃的なれど、光秀が織田家で果たした業績そのものまで色眼鏡で見るべきではない。

事実、2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』で描かれた実直な姿は、評価の見直しが進んでいる証拠でもありましょう。

ただ、その一方で2023年の大河『どうする家康』では、あまりに意地悪い姿が描かれ、結局、光秀ってなんなんだよ……と混乱された方も少なくないようです。

一体どちらの光秀が実像に近いのか?

背景にあった史実とはいかなるものだったか?

明智光秀/wikipediaより引用

あらためて、謎多き明智光秀、史実の生涯を振り返ってみたいと思います。

明智光秀 霧の中の前半生

明智光秀の生涯を大河ドラマで描くとなると、それはもう非常に困難な作業のはずでした。

というのも、光秀はとにかくナゾが多い。

『真田丸』の真田幸村(真田信繁)同様に、

・知名度が高い

・その割に【前半生】の事績が不明

という二つの特徴があるのです。

ハッキリと事績が判明しているのは、後半生の十数年間のみ。

生年に至っては、

・永正13年(1516年)生まれ

・享禄元年(1528年)生まれ

・天文9年(1540年)生まれ

と主に3つの説が提唱されています。

そこから本能寺の変(1582年)時点での年齢に当てはめると

・67才

・55才

・43才

という計算になりますね。

当時の67才といえば相当な高齢ですから、ここでは便宜上、多くの辞書でも採用されている【1528年説(享年55説)】で進めましょう。

明智光秀、世に出る

明智光秀が霧の中から出てきて、歴史の光の中に姿を見せるのは、細川藤孝(細川幽斎)との出会い以降です。

細川藤孝/wikipediaより引用

越前にいた頃、二人は出会ったとされています。

軍記物(物語)での明智光秀は、斎藤道三の側にいた(長良川の戦いで敗北した)――そんな説もありますが、史実としての確定までには至っておりません。

何らかの理由で美濃を離れたあと、越前国の朝倉義景に仕官し、十年間家臣であった――という話も実はハッキリしていない……。

『麒麟がくる』では上記の流れで描かれておりましたが、実際のところ敗者の歴史は本当に残りにくいもので、武士としてのルーツは

清和源氏

│

土岐氏

│

明智氏

と推測されています。

ともかく、細川藤孝(幽斎)との出会いから、先へと進めましょう。

兄・義輝を殺された義昭のもとで

明智光秀が細川藤孝と出会った頃。

後に室町幕府最後の将軍となる足利義昭は、窮地に立たされておりました。

足利義昭/wikipediaより引用

永禄8年(1565年)、第13代将軍・足利義輝が、三好三人衆や松永久通(松永久秀の息子)らの手にかかり無念の死を遂げると、弟・義昭は、姉婿にあたる若狭国守護・武田義統(よしずみ・よしむね)のもとへと逃れていました。

義昭は、都を捨てたつもりはさらさらありません。

各地の武将に上洛&自らの将軍擁立を依頼し始めます。

そこで細川藤孝が使者として派遣され、この申し出を受けたのが織田信長でした。

ところが、ここでトラブルが発生します。

永禄9年(1566年)に義昭は、織田家と斎藤家の間に和睦を結ばせていたのですが、わずか数ヶ月で信長が和睦を破り、美濃へと出兵。

家臣たちに愛想を尽かされていた斎藤龍興を稲葉山城(後に岐阜城)から追い出し、1567年8月、この地へ本拠地を移転したのです。

信長に助力を得て義昭の上洛&将軍就任

こうした信長の一連の動きに対し、義昭も流石にキレ、越前の朝倉義景を頼ろうとしました。

そこで光秀と接触したわけです。

しかし、肝心の義景は腰が重い。一向に上洛の素振りも見せません。

朝倉義景/wikipediaより引用

しびれをきらしつつある義昭に対し、明智光秀は「信長こそ頼れる者なり」と話を持ちかけ、自らが使者となって発ちました。

永禄11年(1568年)、かくして足利義昭一行が織田信長から招聘を受け、岐阜に入った時期から、光秀の動向もはっきりとしてきます。

信長と義昭の交渉を担当したのが細川藤孝であり、さらに信長と藤孝の間にいたのが、明智光秀なのです。

【義昭―藤孝・光秀―信長】

信長が美濃を攻略した永禄10年(1567年)あたりから、明智光秀は細川藤孝の家臣として、信長の周辺に姿を見せていたと思われます。

この両者は、本能寺の変にて数奇なヤリトリをすることになりますが、それは後ほど。

国を追われて十年を経て、故郷に戻った明智光秀には、どのような思いが胸に去来したのでしょうか。

永禄11年(1568年)、ついに信長が義昭を引き連れて上洛すると、光秀と藤孝も京都に同行しました。

織田信長/wikipediaより引用

二人は、信長が岐阜に戻ってからも京都に留まります。

そしてその翌年の永禄12年(1569年)、事件が起きます。

足利義昭が三好三人衆らに襲撃されたのです。

堅固ではない寺での防衛戦となり、守備をするにも限界がありましたが、光秀も藤孝らとともに応戦。

ほどなくして到着した織田家の援軍により、事なきを得ます。

【本圀寺の変】と呼ばれ、詳細は以下の記事をご覧ください。

-

本圀寺の変|将軍就任直後の足利義昭が襲撃された 信長公記第56~57話

続きを見る

信長の事績を示す『信長公記』に明智光秀が登場するのは、この戦いからです。

とはいえ、まだ際だった活躍をしたわけではありません。

このころの明智光秀の立場はなかなかややこしく、足利将軍家と織田家、両方に所属するというものでした。

光秀は、義昭にとって有能な家臣として仕えていたのです。

織田家の優秀な家臣としての道は、まだ先でした。

義昭と信長の決裂

永禄11年(1568年)、足利義昭は念願の15代将軍となりました。

と、同時に違和感をおぼえていました。

どうも信長に好きなように利用されているようで、『話が違うだろ……』という気持ちになったのです。

信長にとって将軍はただのお飾り。上洛のため使えるだけに過ぎませんが、義昭としては、将軍として全国の大名を支配できると思っていたわけです。

この不幸なすれ違いは、明智光秀の人生にも大きな影響を及ぼします。

永禄13年(1570年)、信長は【殿中御掟】等を出して義昭の行動を制限します。

一方、義昭は、裏で朝倉義景と通じておりました。信長は義景の行動を警戒し、朝倉家に対し、上洛するよう命じます。

と、義景はその命令を黙殺。

しびれをきらした信長は、ついに越前へと出兵するのです。

絵・富永商太

明智光秀も従軍しました。

他にも徳川家康や豊臣秀吉などが参加。

織田の主力部隊に対し、朝倉が絶対的なピンチに陥った――そう思われた矢先、織田軍を待ち構えていたのは予期せぬ事態でした。

背後にいた浅井長政に裏切られたのです。

浅井に裏切られ金ケ崎の撤退戦

越前へ攻め込み、朝倉義景を滅ぼそうとした信長。

その直後に、義弟の浅井長政に背後を取られ、織田軍は撤退を余儀なくされます。

浅井長政/wikipediaより引用

僅かな伴を引き連れた信長が、京都まで逃げるまでの間、敵を引きつける役を請け負ったのが明智光秀でした。

この撤退戦は、豊臣秀吉による【金ヶ崎の退き口(金ヶ崎の戦い)】として有名ですが、光秀も殿(しんがり)に加わっていました。

義昭と通じていた朝倉。

そこへ攻め込むという戦に従軍したことにより、光秀の所属も、両属から織田家臣へと切り替わっていったといえましょう。

ただし、元亀3年(1571年)の時点で、まだ義昭家臣とする記録もあるため、このあたりの切り替えタイミングも難しいようです。

ドラマとしても義昭と信長の対立で苦悩する光秀の姿がありましたね。

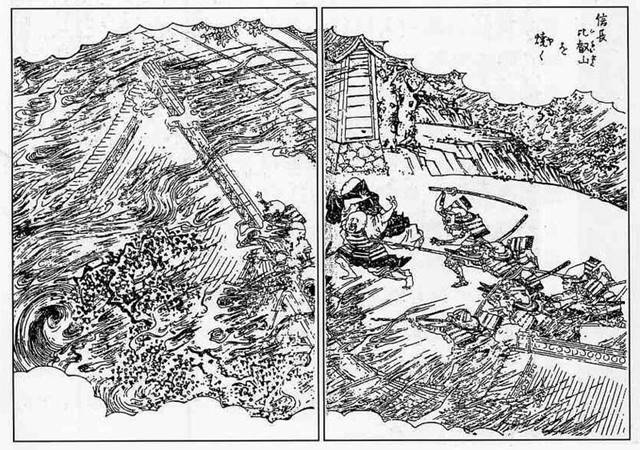

元亀2年(1571年)には【比叡山焼き討ち】に参加。

信長にとっては目の上のたんこぶを取り除いたようなものでして、よほど嬉しかったのか、このときの光秀の戦いぶりを絶賛しています。

信長比叡山を焼く『絵本太閤記』/wikipediaより引用

実際、抜群の活躍であったのでしょう。

明智光秀は、この功績によって近江志賀郡を与えられ、坂本城の築城を開始。

それまでの居城だった宇佐山城よりも、志賀郡の行政統治に適した城でした。

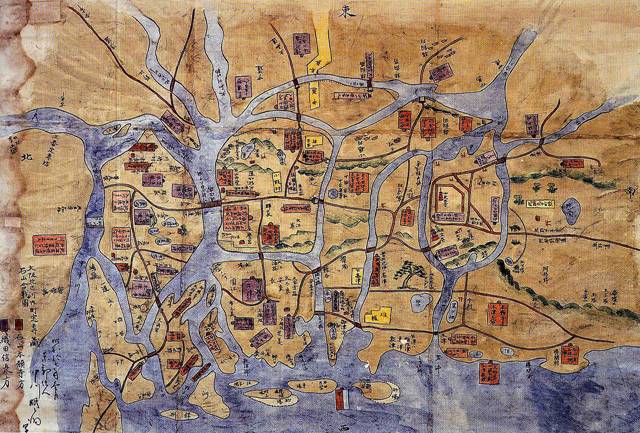

なにより琵琶湖の水上交通も利用したネットワークは、岐阜城(美濃)と京都をつなぐのに超重要な拠点となりますので、ここは地図でも確認しておきましょう。

◆美濃~京都ルートを支える重要拠点

・赤色(右)→岐阜城

・紫色(中央)→安土城 ※1579年に完成

・黄色(左)→坂本城 ※1571年頃に完成

いかがでしょう?

織田家本拠地・岐阜城だけでなく、後の安土城を考慮しても、明智光秀の坂本城がどれだけ重要だったか、現代の我々にとっても明白ではありませんか。

信長から並々ならぬ信頼を得て、足下を固めていった様子がうかがえます。

さらば将軍義昭

さて、光秀が義昭ときっぱりと手を切ったのはいつごろでしょうか。

元亀3年(1571年)の時点では、一応「義昭家臣」という表記が残っています。

ただし、元亀4年(1573年)2月に義昭が信長に対して挙兵すると、明智光秀は織田家臣として敵対する側に回っています。

信長は自分を評価するのに、義昭はそうではない――。そういう状況に嫌気が差したようです。

同じく義昭の家臣である細川藤孝も、元亀4年(1573年)にはこの将軍を見限っておりました。

そして元亀4年(1573年)2月、ついに義昭が織田家に対して挙兵します。

この戦いで明智光秀は、完全に義昭と決別し、織田家臣として参陣。

昔のよしみなのか。

義昭を救うため信長と和睦を結ばせようとも努力した形跡もあるのですが……松永久秀・三好義継の謀叛により工作は破綻しました。

2020年3月に高槻市の市立しろあと歴史館が発表した松永久秀の肖像画/wikipediaより引用

そして同年、義昭はまたしても挙兵。

今度はさすがに信長も甘い顔をせず、きっちりと城を囲むと、最後は衆寡敵せずで義昭はあっさり降伏しました【槇島城の戦い】。

義昭は京都から追放されて毛利を頼り、結果的に室町幕府は滅亡――。

このあと信長は朝倉・浅井両氏を打倒すると、それまでに囲まれていた信長包囲網は脆くも崩れ去りました。

ただしこれは、織田家最大の強敵・武田信玄が病死していた影響が殊のほか大きかったことも忘れてはならないでしょう。

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

天下人の家臣として

織田信長が天下人へと駆け上がる中、明智光秀はその家臣として重要な役割を果たします。

義昭追放後、準備期間を経て、信長が本気で「天下布武」に乗り出すターニングポイントは、天正3年(1575年)のこと。

この年、明智光秀は惟任(これとう)の姓を賜り、従五位下日向守に任官されました。

かくして彼は、惟任日向守となったのです。

惟任だけでなく、同年に信長が家臣のため賜った姓は、九州名族のものでした。

弱りつつあるとはいえ、東の強敵である上杉家と武田家は健在。

信長は彼らと対峙する前に、西へと目を向けます。

惟任日向守となった明智光秀は、その後も西進を企てる信長の家臣として、様々な戦いに参戦しました。

◆高屋城の戦い(1575年)

※本願寺との戦いとの一つ

◆長篠の戦い(1575年)

※武田勝頼を相手に設楽原で快勝

◆越前一向一揆(1575年)

※本願寺系勢力との戦いとの一つ

前述の通り、明智光秀の領地である近江志賀郡は、交通の要衝としても重要でした。

琵琶湖もあり、彼は水軍も備えていたのです。

しかし、好事魔多しともいったものでして。

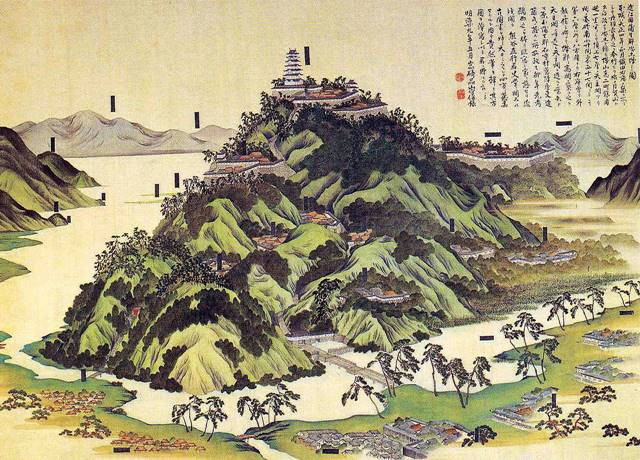

信長へ抵抗する勢力はまだ残存しており、特に大坂の石山本願寺が手強い敵として立ち塞がりました。

石山本願寺は、複雑に入り組んだ水路を利用した要塞であるばかりか、鉄砲の腕が随一と知られた雑賀衆を防御に取り入れ、織田の侵攻を見事に阻むのです。

石山合戦図/wikipediaより引用

実際、天正4年(1576年)に明智光秀も石山本願寺との「天王寺の戦い」で苦戦を喫し、このときは信長の来援により助かっています。

さらに悪いことは重なるもので、光秀は5月になると重病に倒れてしまいました。

翌月には病死の報告すらあったほどで、7月になってようやく回復。

しかし、10月になると夫と入れ替わるように、今度は明智光秀の妻・明智煕子が病に倒れ、11月に病死してしまいます。

明智光秀にとって哀しい別れでした。

明智煕子については1582年の死亡説もありますが、『麒麟がくる』では上記の説で進められましたね。

各地を転戦 信長に称賛される

妻を失おうが、体調を崩そうが。

織田家ならびに信長の勢いは止まりません。

天正5年(1577年)になると、畿内勢(明智光秀、細川藤孝、荒木村重)に対して雑賀・根来衆討伐の参陣を命じます。

さらには【信貴山城の戦い】を経て、明智光秀は【丹波攻略】を敢行。

赤井直正や波多野秀治など強敵がいた丹波を攻めつつ、各地での転戦を続ける――休む間もないほど転戦の日々が続きます。

波多野秀治/wikipediaより引用

むろん働いていたのは明智光秀だけではありません。

織田家の中心武将達は、我先にと功を急ぎ、戦い続けました。

天正6年(1578年)には、荒木村重が謀叛を起こしたため、その対応にも追われました【有岡城の戦い】。

さらには中国方面に出陣していた羽柴秀吉を支援するため、佐久間信盛・筒井順慶とともに播磨へ向かい、そうかと思ったら今度は丹波の攻略を命じられたり。

書いているだけでも目まぐるしい展開でコトが進んでいきます。

そして天正7年(1579年)――丹波攻略はいよいよ最終段階に突入しました。

2月に八上城、続けて8月には黒井城を落とし、丹波国を平定するのです。

それどころか細川藤孝と協力し、そのまま丹後国の攻略となりました。

さすがに人使いが荒すぎるんではなかろうか?

と心配にもなりますが、信長の下ではそうも言ってられません。

石山本願寺の攻略がなかなか進まない佐久間信盛に対し、信長から折檻状が送られ、以下のように明智光秀の武功が絶賛されておりました。

「光秀は丹波を平定し、天下の面目をほどこした」

この後、佐久間盛信は織田家を追放されてしまいます。

『長篠合戦図屏風』の佐久間信盛/wikipediaより引用

働きが悪ければ譜代の家臣でも追い出されてしまう。

一方、働きが良ければ、新参者でも重宝される。

明智光秀の武功がそれだけ素晴らしいと感じていたことは確かでしょう。

信長から信頼され、丹波を支配していた光秀。ここから「本能寺の変」まで三年間です。

その間、いったい彼は何を思うようになってたのか?

「本能寺」への道のり

天正9年(1581年)、織田信長は京都で「馬揃え」を行います。

この馬揃えはなかなか大変なイベントです。

信長配下の者たちが京都を練り歩いて馬や自身の鎧姿を披露するのですね。いわば軍事パレード。

明智光秀も準備に忙殺されていたようです。

これは単に、信長が派手好きだっただけでなく、正親町天皇からの要請もあったりして、同イベントは複数回行われました。

『麒麟がくる』では正親町天皇と信長の関係がかなり悪化しておりましたが、実際の関係は良好だった可能性のほうが高いです。

正親町天皇/wikipediaより引用

そして信長が天下に近づいていくと、光秀も武功以外のこうした仕事が増えていきます。

なにせ彼の経歴は将軍義昭の元家臣です。

細川藤孝と同じく洗練されており、豊臣秀吉や柴田勝家などと比べて儀礼にも詳しく、適任だったことでしょう。

そして運命の天正10年(1582年)。

宿敵・武田勝頼を滅ぼした織田信長に対し、明智光秀には失言があったと伝わります。

「私たちも苦労しましたねえ」

というようなことを発言してしまい、信長が激怒して滅多打ちにした、というものです。

確かに主力は信長嫡男の織田信忠軍であり、明智光秀はさしたる役目を果たしておりませんでした。

織田信忠/wikipediaより引用

それにしても滅多打ちはやりすぎでは?

だから本能寺の変に繋がった?

そう考えたくなる気持ちもわからなくはないですが、証拠はなく、むしろ可能性は低いと目されております。

では、この後に行われた徳川家康の饗応が原因では?

という話もあります。

『麒麟がくる』でもこのシーンは「家康が光秀を饗応役に指名して信長がキレる」という様子で取り上げられていましたね。

逸話では、信長が、家康を安土城で接待したとき、光秀の指示で出された魚が腐っていた――という理由で折檻されたという話になっています。

これをアレンジしたのでしょう。

信長に殴られた光秀は、この一件で恨むようになり、本能寺で殺したという怨恨説もまたフィクションでは度々用いられる話です。

他に著名なのが、天正十年(1582年)5月28日に行われた連歌会【愛宕百韻】でしょう。

絵・小久ヒロ

明智光秀は当日、こんな連歌を詠んだとされます。

「ときは今 あめが下知る 五月かな」

【意訳】今こそ土岐氏ルーツの明智が天下に号令するときだ

まぁ、こちらもかなり物語感(出来すぎた話)であって確定には至っておりません。

ともかく6月1日夜、秀吉の中国攻めを助けるため、光秀は13,000の兵を丹波亀山城から進軍させるのです。

「敵は本能寺にあり」

天正十年(1582年)6月2日――ついに、その日は訪れました。

日本史上最大のミステリとされるのが、戦国時代ならばこの事件。

ここで慎重に考えねばならないのは「本当にミステリなのか?」ということです。

歴史的なインパクトが凄まじいゆえ、何かおぞましく、隠された真実があるのではないか?

そう人々の想像をかきたてる事件。

そのせいで荒唐無稽な黒幕説まで飛び交っています。

冷静に検証すれば、本来そこまで複雑怪奇ではないはずの事件であり、本サイトでも【突発的に起きた】という見方をしております。

なぜなら、このクーデターは

・織田信長

・織田信忠

という親子を揃って殺さねば成立せず、そんな千載一遇の好機がやってくるなど、誰にも予測ができなかったからです。

詳細はコチラの記事にまとめておりますのでよろしければご覧ください。

↓

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

かくして6月2日(新暦6月21日)。

明智光秀は、羽柴秀吉の毛利征伐の援軍と称して、その日の早朝、京都内へ進みました。

その途上、重臣達に信長を討つと告げたとされます。

「敵は本能寺にあり!」

そして明智軍は、同寺を包囲。信長は、寺に火を放ち自害したと伝わります。

二条御所にいた信長の嫡男・織田信忠も自害しました。彼らの手にまともな兵数や武器はなく、抵抗すらろくにできなかったのです。

あまりにあっけない天下人の退場でした。

絵・富永商太

なお、遺体は灰となり、焼け落ちた寺と共に散ってしまったと思われますが、

【阿弥陀寺の清玉上人が遺灰を持ち去った】

という説もあります。

まぁ、寺に残された記録なので、史実かどうかなんとも言い難いですが、一応……。

三日天下

信長父子を討ったあと、明智光秀が直面したのは、いくつかの大きな誤算でした。

まず安土城へ入ろうとしたところ、勢多城主の山岡景隆に瀬田橋を焼かれてしまいます。

安土城/wikipediaより引用

橋の修繕に時間をとられ、安土城に入った後は掠奪を開始しました。

強奪した名物を与え、金子を配り、味方を増やそうと奮闘する明智光秀でしが、状況は暗転してゆきます。

最大の誤算であり痛恨の極みとなったのが、細川親子の戦線離脱でした。

昵懇の仲の父親・細川藤孝。

娘の明智たま(玉子・細川ガラシャ)を嫁がせた息子・細川忠興。

細川忠興/wikipediaより引用

彼ら父子は、明智光秀の味方に付く前に髪を切り、喪に服し、ダンマリを決め込んだのです。

さらには光秀の娘を幽閉。織田家に対して【身の潔白】を証明する姿勢に努めました。

それだけではありません。

娘婿の筒井順慶にも要請を無視され、同じく娘婿の津田信澄(織田信長の甥っ子)は織田信孝に殺され、思うように味方を得られなかったのです。

そこへやってきたのが、来るはずのない豊臣秀吉。

毛利と和睦を結び、京都へやってきたのでした。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

そして両軍が激突――【山崎の戦い】です。

秀吉の軍勢40,000に対し、13,000の明智軍では太刀打ちできるワケもなく、あえなく敗走。

落ち延びる途中、落ち武者狩りの手にかかり、討ち死にを遂げました。

享年55。

明智左馬助や斎藤利三といった明智の重臣達もまた、もはやこれまでと悟り、滅びの道を辿りました。

「湖水渡り」で知られる明智左馬助(歌川豊宣作)/wikipediaより引用

織田信長が出る作品には、必ずといってよいほど出番のある明智光秀。

近年の大河ドラマでも2016年『真田丸』、2017年『おんな城主 直虎』そして2023年『どうする家康』にも出演しておりました。

しかし、その出番はあくまで信長を討つためのものであり、いわば影のようなもの。

それがいよいよ、彼自身に光が当たったのです。

大河ドラマは年間平均視聴率14.4%(過去3年は以下の通り)へと回復して、多くの視聴者を呼び戻し、

2019年『いだてん』8.2%

2018年『西郷どん』12.7%

2017年『おんな城主 直虎』12.81%

織田家の筆頭実力者が『単なる悪人じゃなかったんだ……』という印象をお茶の間に提供しました。

むろんドラマですから史実とはかなり違う一面もありましたが、主役を演じられた長谷川博己さんをはじめ、他の出演者・関係者さんたちの苦労が報われたと思われます。

一方で、『どうする家康』での意地悪い姿から、その印象は二転三転してしまい、さらに本能寺の謎は今後も明かされることなく世の中は進んでいくことでしょう。

しかし、光秀に対する人々の思いは着実に変わりつつあるはず。

歴史がまた一歩進化した証拠かもしれません。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

-

丹波の戦国武将・赤井直正の生涯~光秀を最も苦しめた“悪右衛門尉”とは?

続きを見る

-

丹波の戦国武将・波多野秀治の生涯~光秀を一度は撃退した名将も最期は磔にされ

続きを見る

【参考】

谷口研語『明智光秀 浪人出身の外様大名の実像』(→amazon)

洋泉社編集部『ここまでわかった本能寺の変と明智光秀』(→amazon)

小和田哲男『明智光秀』(→amazon)

高柳光寿『明智光秀 (人物叢書 新装版)』(→amazon)

読売新聞