こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【明智光秀の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

さらば将軍義昭

さて、光秀が義昭ときっぱりと手を切ったのはいつごろでしょうか。

元亀3年(1571年)の時点では、一応「義昭家臣」という表記が残っています。

ただし、元亀4年(1573年)2月に義昭が信長に対して挙兵すると、明智光秀は織田家臣として敵対する側に回っています。

信長は自分を評価するのに、義昭はそうではない――。そういう状況に嫌気が差したようです。

同じく義昭の家臣である細川藤孝も、元亀4年(1573年)にはこの将軍を見限っておりました。

そして元亀4年(1573年)2月、ついに義昭が織田家に対して挙兵します。

この戦いで明智光秀は、完全に義昭と決別し、織田家臣として参陣。

昔のよしみなのか。

義昭を救うため信長と和睦を結ばせようとも努力した形跡もあるのですが……松永久秀・三好義継の謀叛により工作は破綻しました。

2020年3月に高槻市の市立しろあと歴史館が発表した松永久秀の肖像画/wikipediaより引用

そして同年、義昭はまたしても挙兵。

今度はさすがに信長も甘い顔をせず、きっちりと城を囲むと、最後は衆寡敵せずで義昭はあっさり降伏しました【槇島城の戦い】。

義昭は京都から追放されて毛利を頼り、結果的に室町幕府は滅亡――。

このあと信長は朝倉・浅井両氏を打倒すると、それまでに囲まれていた信長包囲網は脆くも崩れ去りました。

ただしこれは、織田家最大の強敵・武田信玄が病死していた影響が殊のほか大きかったことも忘れてはならないでしょう。

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

天下人の家臣として

織田信長が天下人へと駆け上がる中、明智光秀はその家臣として重要な役割を果たします。

義昭追放後、準備期間を経て、信長が本気で「天下布武」に乗り出すターニングポイントは、天正3年(1575年)のこと。

この年、明智光秀は惟任(これとう)の姓を賜り、従五位下日向守に任官されました。

かくして彼は、惟任日向守となったのです。

惟任だけでなく、同年に信長が家臣のため賜った姓は、九州名族のものでした。

弱りつつあるとはいえ、東の強敵である上杉家と武田家は健在。

信長は彼らと対峙する前に、西へと目を向けます。

惟任日向守となった明智光秀は、その後も西進を企てる信長の家臣として、様々な戦いに参戦しました。

◆高屋城の戦い(1575年)

※本願寺との戦いとの一つ

◆長篠の戦い(1575年)

※武田勝頼を相手に設楽原で快勝

◆越前一向一揆(1575年)

※本願寺系勢力との戦いとの一つ

前述の通り、明智光秀の領地である近江志賀郡は、交通の要衝としても重要でした。

琵琶湖もあり、彼は水軍も備えていたのです。

しかし、好事魔多しともいったものでして。

信長へ抵抗する勢力はまだ残存しており、特に大坂の石山本願寺が手強い敵として立ち塞がりました。

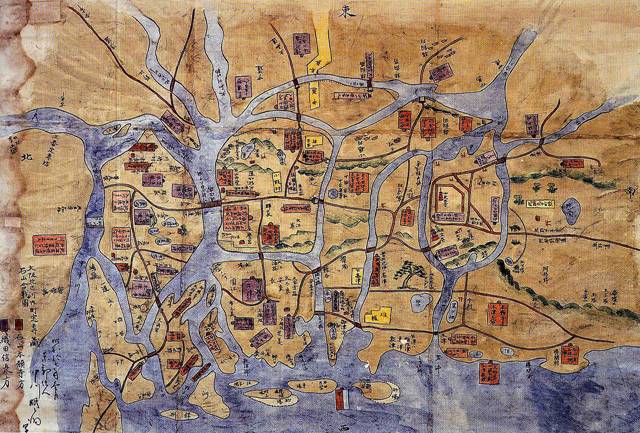

石山本願寺は、複雑に入り組んだ水路を利用した要塞であるばかりか、鉄砲の腕が随一と知られた雑賀衆を防御に取り入れ、織田の侵攻を見事に阻むのです。

石山合戦図/wikipediaより引用

実際、天正4年(1576年)に明智光秀も石山本願寺との「天王寺の戦い」で苦戦を喫し、このときは信長の来援により助かっています。

さらに悪いことは重なるもので、光秀は5月になると重病に倒れてしまいました。

翌月には病死の報告すらあったほどで、7月になってようやく回復。

しかし、10月になると夫と入れ替わるように、今度は明智光秀の妻・明智煕子が病に倒れ、11月に病死してしまいます。

明智光秀にとって哀しい別れでした。

明智煕子については1582年の死亡説もありますが、『麒麟がくる』では上記の説で進められましたね。

各地を転戦 信長に称賛される

妻を失おうが、体調を崩そうが。

織田家ならびに信長の勢いは止まりません。

天正5年(1577年)になると、畿内勢(明智光秀、細川藤孝、荒木村重)に対して雑賀・根来衆討伐の参陣を命じます。

さらには【信貴山城の戦い】を経て、明智光秀は【丹波攻略】を敢行。

赤井直正や波多野秀治など強敵がいた丹波を攻めつつ、各地での転戦を続ける――休む間もないほど転戦の日々が続きます。

波多野秀治/wikipediaより引用

むろん働いていたのは明智光秀だけではありません。

織田家の中心武将達は、我先にと功を急ぎ、戦い続けました。

天正6年(1578年)には、荒木村重が謀叛を起こしたため、その対応にも追われました【有岡城の戦い】。

さらには中国方面に出陣していた羽柴秀吉を支援するため、佐久間信盛・筒井順慶とともに播磨へ向かい、そうかと思ったら今度は丹波の攻略を命じられたり。

書いているだけでも目まぐるしい展開でコトが進んでいきます。

そして天正7年(1579年)――丹波攻略はいよいよ最終段階に突入しました。

2月に八上城、続けて8月には黒井城を落とし、丹波国を平定するのです。

それどころか細川藤孝と協力し、そのまま丹後国の攻略となりました。

さすがに人使いが荒すぎるんではなかろうか?

と心配にもなりますが、信長の下ではそうも言ってられません。

石山本願寺の攻略がなかなか進まない佐久間信盛に対し、信長から折檻状が送られ、以下のように明智光秀の武功が絶賛されておりました。

「光秀は丹波を平定し、天下の面目をほどこした」

この後、佐久間盛信は織田家を追放されてしまいます。

『長篠合戦図屏風』の佐久間信盛/wikipediaより引用

働きが悪ければ譜代の家臣でも追い出されてしまう。

一方、働きが良ければ、新参者でも重宝される。

明智光秀の武功がそれだけ素晴らしいと感じていたことは確かでしょう。

信長から信頼され、丹波を支配していた光秀。ここから「本能寺の変」まで三年間です。

その間、いったい彼は何を思うようになってたのか?

※続きは【次のページへ】をclick!