最初はラブラブ蜜月の仲だったのに、すれ違いから罵り合い、果ては殺し合いにまで発展してしまう――。

織田軍の助力で上洛した義昭は将軍に就任。

本来の主従関係を考えれば義昭が上の立場ですが、実際は信長から何かと物言いがついており、注意された義昭のほうもいつしか「信長、フザけんな!」となっていくのです。

では、信長の物言いとは、どんな内容だったのか?

というと、これが実際に残されていて、永禄12年(1569年)1月14日に出された【殿中御掟】と、元亀3年(1572年)9月の【十七箇条意見書】が代表的なものとなります。

殿中御掟の読み方は「でんちゅうおんおきて」と読み、十七箇条意見書は文字通り「17個のクレーム」で、2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』でも取り上げられていました。

ドラマでは具体的に一つ一つは記されていなかったので、本稿では、前後関係を踏まえながら全てを見て参りましょう。

※後に出された十七か条のほうが、より突っ込んだ内容だけに断然面白くなります

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

兄の義輝を殺されアッチコッチを流浪

兄である十三代将軍・足利義輝が三好一派に殺されてから、三年間あっちこっちを流浪していた足利義昭。

最終的に、三淵藤英や細川藤孝、明智光秀らのおかげで身を寄せたのが織田家でした。

細川藤孝/wikipediaより引用

織田信長は、後世のイメージに反して将軍家や皇室・朝廷などを割と大切にしていましたので、義昭自体を保護することは問題なかったでしょう。

そして信長とその妹婿・浅井長政らの協力によって、義昭は、三好家が跋扈していた京都に戻ってくることができました。

義昭だけならともかく、今をときめく織田軍が背後にいては、三好家に対抗手段はありません。

京都から退き、彼らが後釜に据えた十四代将軍の足利義栄(よしひで)は病死。

義昭が将軍の座に就くための障害は全て取り除かれました。

「室町殿御父」と呼ぶほど信長を慕っていた

正当性のある将軍の存在は、諸国の大名からも歓迎されます。

島津家や毛利家からお祝いが届いたりして、義昭もヤル気満々。

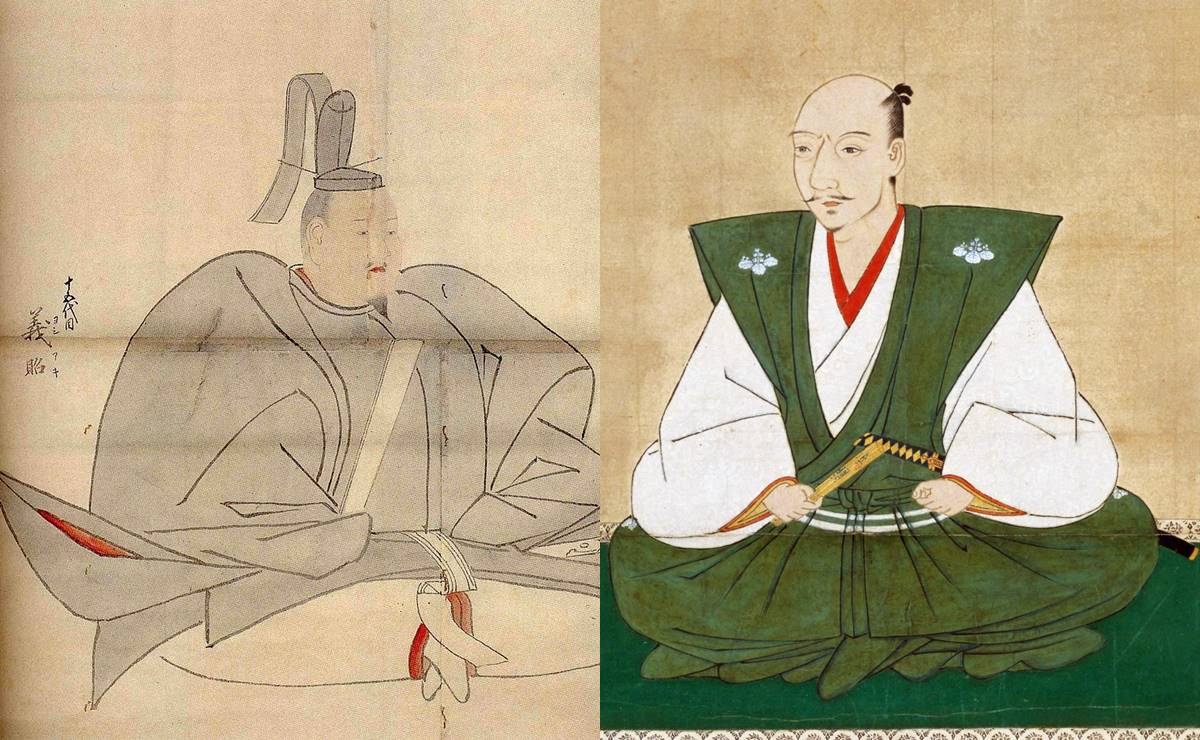

足利義昭/wikipediaより引用

信長が岐阜へ戻った隙を突いて、一度、三好家から攻撃されたこともありましたが(本圀寺の変)、織田軍が二条城を整備して義昭の安全を保証すると、それも落ち着いていきます。

何から何まで世話を焼いてくれた信長に、義昭はこの時点では絶大な信頼と感謝を寄せていました。

それは信長に「室町殿御父(むろまちどのおんちち)」という称号を与えたことにも現れています。

手紙では略して「御父」と書いていますね。

数歳しか変わらないのに大袈裟な気もしますが、これは他の幕閣と相談して決めた称号だったりします。誰か、もっとツッコめなかったん?

まあ、この時点で信長の長子・織田信忠は既に元服が視野に入る年齢になっていましたし、義昭はまだ人の親になる前&自分の父親との思い出もあまりないですから、信長のどこかに「父性」を感じたのかもしれません。

そういうことにしておきましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!