越前・朝倉義景に攻めかかり、いよいよ喉元まで切り込む――というところで浅井長政の裏切りに遭った織田信長。

命を賭けた撤退戦(金ヶ崎の退き口)で九死に一生を得て、本拠地・岐阜城へ戻ると、すぐに浅井討伐軍を立ち上げました。

一方、浅井側も黙ってはいません。

隣接する織田家に対し、手前で防御を固めるべく、

・長竹砦(たけくらべとりで)

・刈安砦(かりやすとりで)

を設置するのですが、これを織田家に調略で奪われ、いよいよ小谷城にプレッシャーがかけられます。

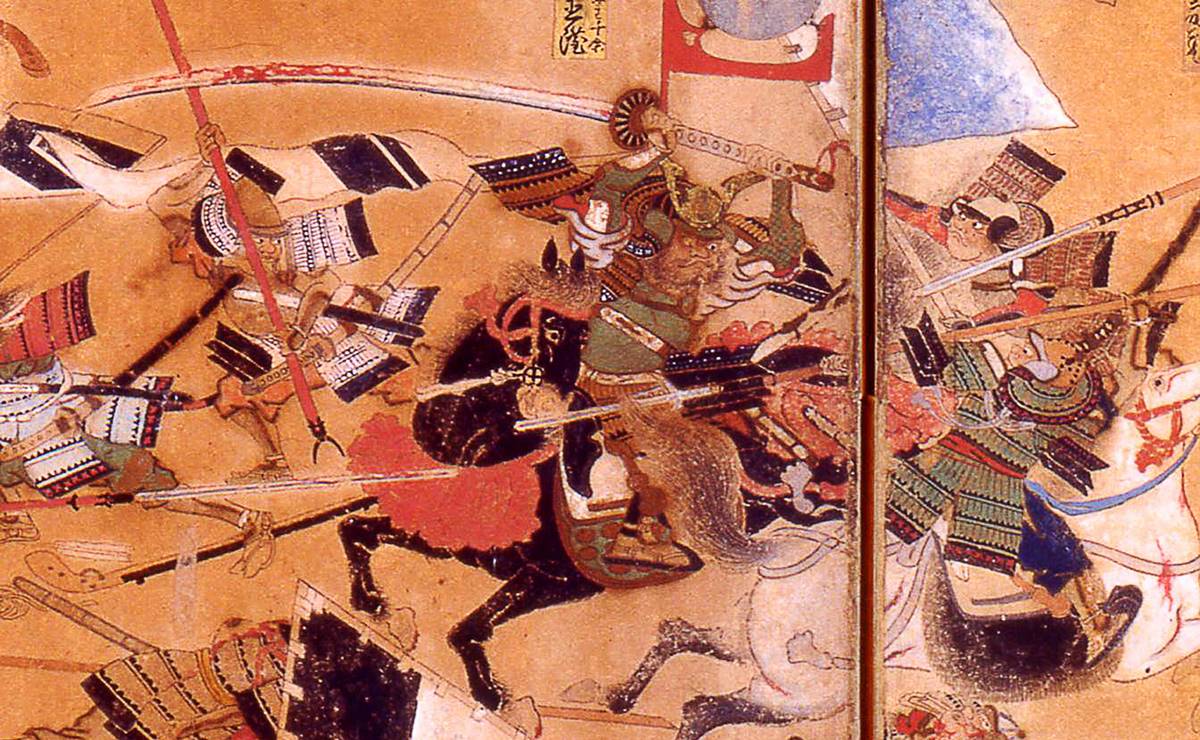

そこで両軍が衝突して起きた野戦が【姉川の戦い(1570年)】であり、このとき武名を上げながら戦死したのが朝倉軍の将・真柄直隆でした。

元亀元年(1570年)6月28日の出来事を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

姉川の戦いとは?

姉川の戦いは、

【織田・徳川軍】

と

【浅井・朝倉軍】

が正面からぶつかりあった野戦です。

兵数は諸説あり、おおよそ

・織田23,000

・徳川6,000

vs

・浅井8,000

・朝倉10,000~15,000

という規模でした。

コトの発端は元亀元年(1570年)6月24日、横山城へ攻め込むため、織田・徳川軍が龍ヶ鼻に陣を取ったことです。

対する浅井・朝倉軍は、朝倉景健が8,000の兵を率いて、織田・徳川軍の背後を取ろうと試みます。

彼等は姉川の北側、大依山に布陣。

6月27~28日にかけて兵を進め、姉川の手前で二手に分かれました。

織田軍も動きます。

朝倉を相手にするかのように西側には徳川軍。

東には対浅井として織田軍が布陣。

そして6月28日の午前6時頃、浅井・朝倉軍の攻撃から戦いが始まったのでした。

1万の軍と敵対 さすがに怯みそうになる徳川軍は

むろん織田・徳川軍も全力で迎え撃ちます。

当初はかなりの混戦だったようで、互いに多くの死傷者が出ました。

この戦いで最も有名なのは、とある武将と刀に関する話でしょう。

『信長公記』には描かれておらず、軍記物で信憑性は劣りますが、【これぞ戦国武将!】という話ですので、付け加えさせていただきます。

前述のとおり朝倉軍は、西側に構えていた徳川の本陣へ攻め寄せました。

兵数は約1万。

いくら勇猛で知られる三河武士でも、この状況では怯んでも仕方のない状況でしょう。

そんな空気を察したのか。

徳川四天王として知られる本多忠勝が、自ら単騎駆けを行って味方を鼓舞します。

-

最強と称される戦国武将・本多忠勝~家康を天下人にした生涯と注目エピソード5選

続きを見る

大軍を前にして慌て果てた徳川軍は、彼らの働きがあり、徐々に士気と平静さを取り戻します。

すかさず家康を守るため、文字通り必死に奮戦。

そこに朝倉軍の剛の者が襲いかかりました。

怪力無双の愛刀は「太郎太刀」

剛の者――その名は真柄直隆(まがらなおたか)。

越前の国人で、朝倉軍の客将のような形で参加していました。

日頃から怪力で知られており、姉川の戦いにおいても「太郎太刀」という大太刀を用いて奮戦していたようです。

※太郎太刀……『明智軍記』に「長さ七尺八寸(236cm)」と記された大太刀

これに対するは、徳川一、いや全国最強とも讃えられる本多忠勝。

名槍「蜻蛉切」を愛用する、当代きっての剛の者です。

彼ら二人の間で、まるで軍記物語のような一騎打ちが行われたのです。

漫画かっ!とツッコミたくなるような、戦国ファン垂涎のシチュエーションで、にわかには信じ難いのですが、いつの世も常人離れした人は確かにいます。

ともかく激突した両者は、一歩も譲らない激しい戦いを演じていたところ、気がつけば浅井・朝倉の両軍は撤退を始めました。

敵の隊列が伸び切っている――。

そう気づいた家康が、徳川四天王の一人・榊原康政に側面から攻撃させ、ついに敵を退かせたのです。

-

徳川四天王・榊原康政は秀吉に10万石の賞金首とされた?家康と歩んだ生涯59年

続きを見る

すると真柄直隆は思わぬ行動に出ます。

※続きは【次のページへ】をclick!