日本史で「生き残りをかけた戦い」というと武家の話がほとんどです。

しかし、公家にも公家の戦いがあります。

いかに名誉を保ちつつ、武力を使わず(使えず)に家を守るか――。

そんな様子が大河ドラマ『麒麟がくる』で描かれたのが近衛前久(このえ さきひさ)。

本郷奏多さんが演じられ、見た目は色白かつ線が細いようでいて芯はシッカリしている。

それもそのはず、この前久、史実でも積極的に戦国武将と関わりを持ち、時代の荒波を生き抜きました。

戦国時代の公家としてはちょくちょく名前が出てくるので、すでにご存知の方も多いかもしれません。

では、いったい本人はどんな人物だったのか。

近衛前久『贈答百人一首』/wikipediaより引用

慶長17年(1612年)5月8日に亡くなった近衛前久の生涯を振り返ってみましょう。

謙信の進出を助けるため関東へ

近衛前久は藤原北家(藤原道長等を輩出)の流れを汲む近衛家の長男として、天文5年(1536年)に生誕。

18歳で左大臣・関白・藤氏長者(藤原氏のリーダー)になり、19歳で従一位になるという超速出世をしています。

しかし、彼の面白いところは出世のスピードではありません。

関白という臣下でトップの位置にありながら、自ら北陸や関東にまで行っているなどのフットワークの軽さと、足利将軍から名前にもらった「晴」の字をあっさり捨てている度胸の良さでしょう。

こういう人は現代の我々にとっては面白い存在ですよね。

名門らしからぬ切り替えの早さは前久の大きな長所でもあり、後に頭痛の種にもなりました。

北陸や関東に出向いたのは、上杉謙信の関東進出を助けるためです。

そうすることで東国が定まり、その後に都の守護や資金繰りを助けてもらうつもりだったのでしょう。

上杉謙信/wikipediaより引用

ちなみに、最初は謙信が永禄二年(1559年)に上洛した際の帰路に同行するつもりでした。

しかしこのときは正親町天皇の即位式が翌年正月に控えており、

「現役の関白ともあろう人が、即位式をすっぽかして東へ下るなんてとんでもない!」

と、当時の将軍・足利義輝などに咎められて延期しています。まあ当然ですね。

前久は切り替えが早すぎて、他人への影響や世間の評判への配慮が二の次・三の次になりがちなところがありました。

その対象に天皇まで含まれるのがまたスゴイところです。

※なお、足利義輝の正室は前久の姉妹だったため、彼らは義兄弟にあたります

越後にずっと居てもいいものか……

即位式が終わった後、留守中のあれこれに関する事務処理等があり、近衛前久が越後へ出発したのは永禄三年(1560年)9月のことでした。

そこからおよそ二ヶ月後、11月に越後へ到着しています。

謙信は当時関東へ出征中で、留守を預かっていた上杉家の家臣たちが前久をもてなしていたようです。

この東下にあたり、前久は謙信と血判状を交わすほど気合いを入れています。

謙信との個人的な親交も深め、謙信が地元に帰っている間には関東の前線に残るなど、公家らしからぬほどの度胸を見せました。

そういうところが武家にも信頼されたのかもしれません。

前久の滞在先は厩橋城や古河城などでしたが、由良氏や太田氏など、上杉方についていた関東の大名が前久の世話をしています。

前久はこの頃、花押を武家様式に変えているので、素で勝負に出たものと思われます。

しかし、謙信の関東平定はなかなか進まず、さしもの前久も「ここにずっといてもいいものだろうか……」と考え始めました。

当時の常識的には致し方ないことなのですが、謙信は生涯

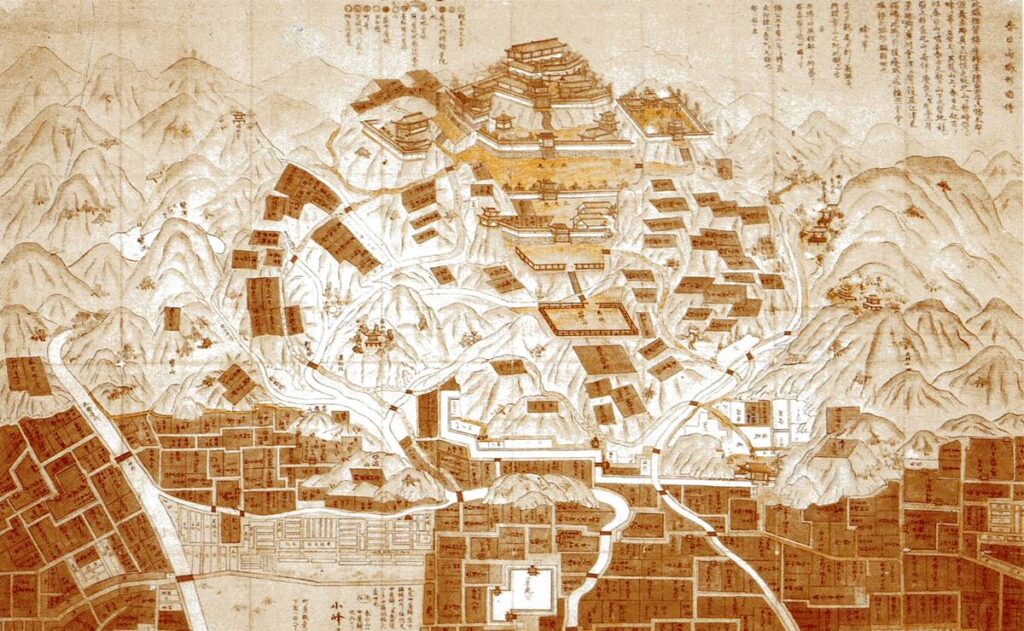

「自分の本拠は春日山城であり、長期間離れることはできない」

というスタンスを貫いています。

春日山城/wikipediaより引用

関東平定という大きな目標を掲げていることを考えると、現実的ではありません。

ただでさえ距離や山越えという物理的な障害がある上、冬期は雪で身動きしにくくなるのですから。

当時の交通事情で、わざわざ大幅な時間のロスを何度もするというのは、長期的にかなりのマイナス要素になってきます。

これが後北条氏など、謙信と敵対する遠隔地の大名らから見ると

「適当に相手をしておけば、謙信は勝手に帰っていく」

となるわけです。

実際、永禄四年(1561年)から翌年にかけて謙信が10万ともいわれる大軍を率いて小田原城を包囲し、大きな戦闘をせずに引き揚げた後、後北条氏は兵を挙げて北関東へ進みました。

当時の後北条氏当主である北条氏康/wikipediaより引用

呼応する関東の大名もおり、謙信が効果的だと思っていたであろう”10万の兵を動員する力”や”謙信が現役関白を味方につけている”という点は、全く通用しなかったことになります。

これは謙信の性格や、上杉氏が藤原氏の流れを汲むこと・謙信の実家である長尾氏がその家老であったことなどが影響していると思われます。

自分の家が公家の血や権威を重んじているから、相手もそれに恐れ入るだろう……というわけです。

しかし、関東の大名にはそういった権威が通じませんでした。

永禄の変

近衛前久は思い切って京に戻りました。

謙信からはかなり引き止められたようですが、それを振り切っての帰京。

「血判状まで交わしたのだから、前久は関東平定が成るまでこちらに留まるべきだ」と、謙信は考えていたのでしょう。

しかし、前久は前線付近まで来る度胸はあっても、京都をいつまでも空けておくわけにはいきません。

平安京/wikipediaより引用

この時点で成長した息子でもいれば、関東に残しておくという手もあったかもしれませんが……前久自身がまだ20代半ばの若者でした。子供が生まれたのも、この東下から帰京した後のことです。

帰京後は鷹狩や乗馬など、アクティブな趣味に没頭するようになったといいます。

前久の動物好きは生涯変わらなかったようなので、元々の性分や好みもあるのでしょう。

同時に次々と子供が生まれているあたり、いろいろと鬱憤が溜まっていたのでは……?という感もあります。

前久が関白として、公家としての暮らしに戻ってしばらく経った二年後の永禄八年(1565年)、今度は歴史的事件が起きます。

【永禄の変(足利義輝殺害事件)】です。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

実行犯である三好三人衆たちは、前久に政治的協力を求めてきました。

先述の通り、義輝の正室が前久の姉妹です。彼女がこの変から生き延びていたことを考えると、面の皮が厚いとしか言いようがありません。

ちなみに、義輝の母・慶寿院は前久の叔母であり、こちらは変の際に自害しています。

前久は、叔母と義理の弟を殺し、実妹に命の危険を感じさせた相手に脅迫されたわけです。

武力をほとんど持たない彼が、三好勢の味方につく以外の選択肢はなく……。

この辺りの政治情勢は目まぐるしく立場が入れ替わり、非常にややこしいのですが、簡単にまとめますと以下の通り。

【永禄の変後の政治情勢】

1.三好勢が十四代将軍として、義輝のいとこである足利義栄を担ぎ上げる

↓

2.奈良一乗院にいた義輝の実弟・義昭が幕臣たちに救出される

↓

3.義栄は上洛しようとするが、三好三人衆と松永久秀が仲間割れして京都に入れない

↓

4.義昭、各地の大名に後ろ盾になってもらうため転々とする

↓

5.義栄に将軍宣下が行われるが、まだ京都に入れない

↓

6.京都に入れないまま義栄が病死

↓

7.義昭、織田信長のもとに身を寄せる

↓

8.信長が義昭を奉じて上洛

↓

9.義昭に将軍宣下

という感じです。

永禄の変は永禄八年(1565年)5月、信長と義昭の上洛が永禄十一年(1568年)9月ですから、三年以上もの間にわたって将軍位が宙ぶらりんになっていたということになります。

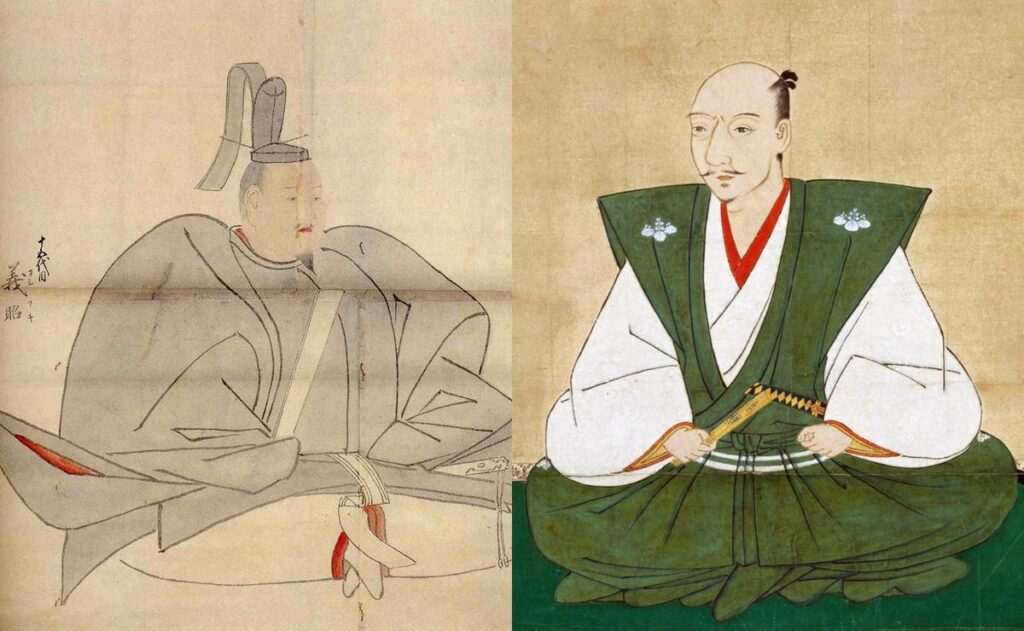

足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

義昭を救出した立役者としては、細川藤孝や三淵藤英、和田惟政などがよく知られていますね。

このように将軍位が空いている間も、当然のことながら朝廷は変わらず動き続けていました。

正親町天皇から前久に「決裁せよ」と命じられた事件もいくつか起きています。

2つほど見てみましょう。

浄土宗のトラブル

一つは、宗教絡みのトラブルです。

永禄八年、浄土宗誓願寺の長老・泰翁が、かねてから親交のあった公家・山科言継の斡旋で参内することになり

「誓願寺は我々の末寺なので、勝手に参内するのはけしからん」

と言ってきたことで話が揉めました。

彼らは五摂家の二条家と関係が深かったため、格下である山科言継のおかげで末寺が引き立てられていくことに反感を持ったのでしょう。

また、三河における布教の主導権なども争いの理由となったようです。

そこから互いに自分たちにとって先例の記録を探したり、他方のそれを否定。

これに対し、同じ浄土宗の寺院である円福寺・三福寺あたりと話が長引き、途中で

「埒が明かないので、新しい将軍が決まったら幕府に決裁してもらおう」

という意見が出るほどでした。

その影響で、当時は近江にいた義昭に対し、二条家・円福寺からコンタクトが取られていた様子。

足利義昭/wikipediaより引用

しかしこれはさすがにやりすぎで、前久が注意しています。

名誉という形のないものが主題なだけに話は長引きましたが、結局は泰翁が弟子たちと共に京を出て、三河へ行くことで収まりました。

三河では徳川家康が彼らの便宜を図ったようで、この縁がのちのち前久にも繋がってきます。

※続きは【次のページへ】をclick!