こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【ルイス・フロイスの生涯】

をクリックお願いします。

高山右近の父・友照を通じて織田家に接近

堺では家を探すところから始めなければなりませんでした。

と、これがボロ家しか見つけられず、なかなか難儀したようで、あまり身体の丈夫なタイプではなかったフロイスは、ここでも体調を崩して悔しがっています。

しかしそのうち日本語での告解も聞けるようになり、洗礼を授けることもできるようになりました。

室町幕府では新たに足利義栄が将軍となったため、フロイスは庇護を受けるべく、彼のいた摂津元を訪れます。

足利義栄/wikipediaより引用

義栄との面会を求めたのは、再び都で布教活動に取り組むためです。

しかしこの頃には公家の間でキリシタンへの警戒心が強まっており「宣教師の教えは悪魔の教えである」とか「彼らが触れた草木は枯れて国が滅びる」など、散々な言われよう。

対立する宗教同士だと、互いに「悪魔」という単語を使うのが面白いですよね。

それはともかく、京都の状況が落ち着かないため、フロイスの堺滞在は長引きます。

状況が一変するのは、永禄十一年(1568年)9月になってからです。

織田信長が足利義昭を庇護して上洛戦を開始すると、10月には入京し、入れ替わるかのように足利義栄は摂津で病死。

このとき織田軍の先陣として細川藤孝と和田惟政が先に京都へ入るのですが、幸運にも和田隊の中に高山右近の父・高山友照(洗礼名ダリオ)がいました。

京都の教会で説教を聞いたことがある惟政がキリスト教に興味を持ち、友照を通してイエズス会に聖職者の派遣を希望してきたのです。

惟政は、柴田勝家などの織田家重臣にも説教をしてもらいます。

さらにはキリスト教聖職者たちを織田信長へ紹介できるよう便宜を図ってもらおうとしました。

勝家は「キリスト教については庇護しないが邪魔もしない」というスタンスでしたので、思ったほどの成果は望めない……と思いきや、ついに信長との面会へ漕ぎ着けることになったのです。

ついに織田信長との面会を果たす

フロイスは一体どんな風に織田信長と面会したのか――。

最初は、信長が宿舎にしていた妙覚寺へ、ビロードの帽子やヨーロッパ製の鏡、孔雀の尾などの手土産を持参したとのことです。

しかし、このとき信長は直接会わず、帽子だけを受け取って、他のものは返したといいます。

「人目のないところで宣教師に会ったら、『信長が洗礼を受けた』と噂が立つだろう」

平安時代からSNSに匹敵する速さで噂が飛び交うのが京都ですので、信長は誤解を招かないよう慎重に振る舞いました。

松永久秀がキリシタン排除を主張していたため、その動向を気にかけた可能性もあるでしょう。

それでも噂を完全に防ぐことはできず、フロイスが信長の元を訪れたことは正親町天皇の耳に入りました。

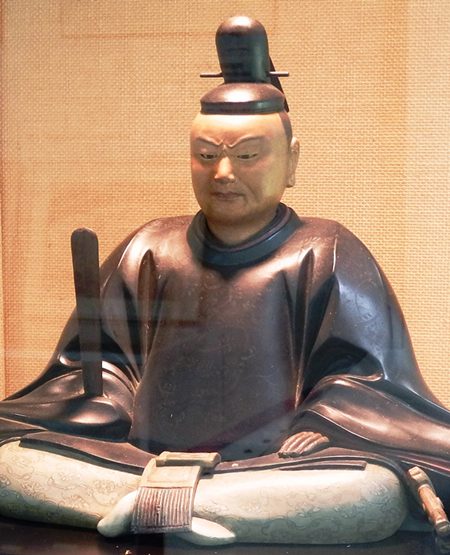

正親町天皇/wikipediaより引用

正親町天皇は義昭を通して信長へ「フロイスには会わないでほしい」「彼を直ちに京都から追放してほしい」と命じます。

天皇の耳に入るぐらいですから、公家の間でも広まっていたでしょう。

信長は、使いの者を通じてフロイスに命じました。

「天皇からの要望もあるため、内裏の使者が来る前に急いで退去せよ」

フロイスもこれに従いますが、すぐに戻れたようなので、あまり厳しい勧告ではなかったようです。

これで収まらないのが和田惟政でした。

どうにかして信長とフロイスを直接会わせたい――と、あれこれ検討しながら、やがて一つの結論に達します。

人目があり、儀式的な意味もないことが一目瞭然の場所であれば信長様も話を聞いてくれるのではないか

そこで、自ら指揮を取っていた二条城の普請現場で二人を引き合わせることにするのです。

信長からの許可もおり、ついに二人が面会をすることに。

慎重に慎重を期して、場所は「堀橋の上」が選ばれました。

信長は「オルガンのような高い声」だった

面会当日、普請中の二条城内――信長は堀橋の上でフロイスと2時間ほど話をしました。

遠目から見ても二人は洗礼の儀式などはせず、「ただ話しているだけ」ということがわかります。

信長の気の遣いっぷりが凄まじいですね。

永禄十二年(1569年)4月頃のことだったとされますので、タイミング次第では桜の木でも見えていたかもしれません。

では、このときフロイスは、信長に対してどんな印象を抱いたか?

織田信長/wikipediaより引用

実はこれ、後世でも「最も正確な信長評ではないか?」といわれるほど明確に書き残されています。箇条書きでまとめておきましょう。

・長身で痩せており、髭は少ない

・オルガンのような高い声で、よく通る

・家臣たちの進言にはほとんど従わない

・神仏や偶像、占いのすべてを信じない

外見や声についてはともかく、後の二つについては

・フロイスが信長と話したのは工事現場である

・普請期間中である

ことを考慮に入れるべきかもしれません。

現代ではほとんど気にされませんが、古い時代には工事をするにも方角を気にしたり、暦を気にして工事を一時中断したりすることがままありました。

とフロイスが見たのは、そういうことを気にする家臣や大工たちの進言に対し、信長が「そんなこと気にしなくていいから早く進めろ」みたいなことを言ったのかもしれないですよね。あくまで私の想像ですが……。

会話は基本的に信長が質問し、フロイスが答えるという状態だったそうです。

フロイスの身の上から始まって、キリスト教に関することもいろいろと聞かれ、最後にフロイスは願い出ます。

「仏僧との宗論をしたいので、場所を設けていただきたい。願わくば、都に住むための許可証(朱印状)もご手配ください」

信長は要望を聞き容れました。

そしてすぐにその機会はやってきます。

※続きは【次のページへ】をclick!