こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【ルイス・フロイスの生涯】

をクリックお願いします。

信長「ポルトガルの服を見せてくれ」

朱印状が出された翌日――フロイスは惟政に連れられて再び普請場の信長を訪れ、さらに信長の許可を得て十五代将軍・足利義昭にも会いに行きました。

さらに信長の在京中にもう一度訪問。

惟政の勧めで目覚まし時計を献上しようとすると、信長は強く興味を示しながら「調整が難しそうだから貰うのはやめておこう」と返してきたとか。

金額にしたら、べらぼうに高価なものでしょう。

それでも実際に使うことを考えて断るなんて、信長の理知的な性格が浮かび上がってきますね。

面白いのは、このとき信長自らフロイスにこう告げたことです。

「もうすぐ領地に帰るので、その前にもう一度会いに来てくれ。そのときは是非、ポルトガルの衣服を持ってくるよう頼む」

フロイスはこの要望に答えてもう一度信長に会いました。

短期間のうちに四度とは凄まじいですね。

しかも信長はフロイスにポルトガルの衣装を着るよう求め、実際に着てみせるとその姿を称賛したとか。

黒人奴隷を連れて歩く南蛮人/wikipediaより引用

と、その日はワイワイとした雰囲気だけでは終わりません。

キリシタン排除に執念を燃やす日乗(朝山日乗)という仏僧が、同席していたのです。

フロイスらは事前に知らされていなかったようですが、信長は前回頼まれていた「宗論の場」を設けたつもりだったようで、突然のスタートでも話を受けないわけにはいきません。

そのまま宗論がスタートしました。

怒った日乗が薙刀に手をかけるほど宗論は白熱

日乗は朝廷にも出入りする僧侶でした。

織田と朝廷との折衝などにも役立っていただけでなく、毛利との交渉事にも携わるような存在で、いわば信長のお気に入りですね。

むろんフロイスも自分の土俵の上ですからここは一歩も引けません。

仏教vsキリスト教の宗論は、すさまじく白熱し、最後には刃傷沙汰になるほどでした。

フロイスが「肉体の死後も魂は不滅です」と言ったのに対し、日乗が「ならば死んだ瞬間に魂が出てくるはず! 今ここで見せてみよ!」と言って、隅にあった薙刀に手をかけたのだとか。

信長が止めたため流血沙汰にはなりませんでしたが、そもそも仏教で殺生はマズイでしょ……。

というわけで宗論はフロイスの勝利です。

しかし、それが怒りの火に油を注いだのか、日乗や正親町天皇からのキリシタン排除要請はその後も続きました。

信長は惟政に対して「キリシタンたちへ何も恐れることはないと伝えよ」と言ってはいましたが、いきなり襲われでもしたら……と思うと、気休めにしかなりませんよね。

和田惟政/wikipediaより引用

フロイスはこの後しばらく堺・京都・坂本などを移動して、布教したり職務を果たしたり、信長や織田家臣に会って庇護を求めたりしました。

相対的に京都を離れている時間が長くなったからでしょうか。あるいは信長と近しいことが知れ渡ったからなのか。フロイスの身に危険が及ぶようなこともありません。

普請中の岐阜城に滞在したときは、無邪気に絶賛しています。

「これまで見てきた中で、岐阜城と並ぶ建築は一つもない!」

この一文は、信長へのヨイショではなく、イエズス会宛の書簡に書かれていた文言です。おそらくイエズス会への日本アピール・割増文章だとは思いますが、まぁ岐阜城でしたら納得できますね。

その後、信長に対しては、京都に滞在するたびに日乗らから「フロイスを追放してください!」という要望が出されましたが、時に信長は「遠路はるばる来た異国人に失礼なことを言うな!」と叱責したとか。

フロイスたちにとって、とにかく心強い存在でした。

バテレン追放令で肩身の狭い

織田信長と知遇を得て、布教を保証されたフロイス。

天正四年(1576年)には京都で教会(南蛮寺)の建築にも成功。

都の名所とも呼ばれて成功を収めるのですが、本人の終わりがない体調不良や布教の難しさで、徐々に活動が辛く感じるようになってゆきます。

そこでフロイスは、新たに来日した神父グネッキ・ソルディ・オルガンティーノに京都での責任者を譲り、自身はキリシタン大名である大友宗麟の領内へ移りました。

大友宗麟こと大友義鎮/wikipediaより引用

キリシタン大名のお膝元のほうが布教や説教もしやすかったのか。

天正五年(1577年)から四年間、豊後で過ごしていると、天正七年(1579年)には後輩宣教師のアレッサンドロ・ヴァリニャーノが来日、フロイスが通訳を務めるため再び上京しました。

そして運命の天正十年(1582年)を迎えます。

織田信長が【本能寺の変】に斃れてしまったのです。

フロイスたちにとっても極めて厳しい不幸というほかないでしょう。

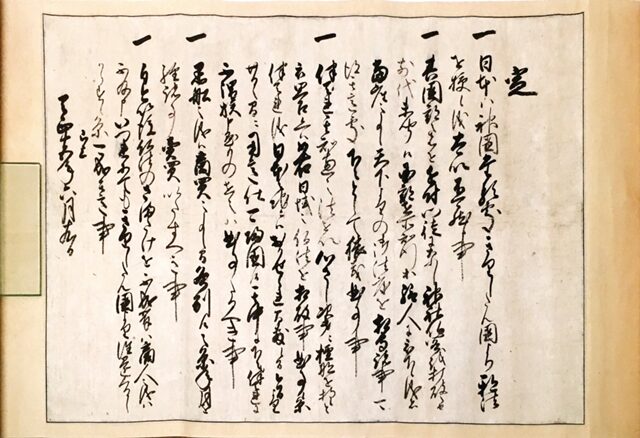

明智光秀を相手に仇討ちを取った秀吉が、その勢いのままに天下人となると、天正十五年(1587年)にバテレン追放令が出されてしまいます。

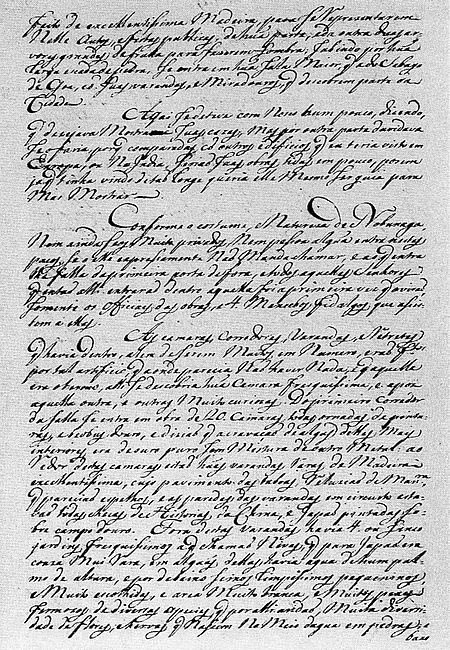

と、その前に時計の少し針を戻しまして天正十一年(1583年)に注目しますと、フロイスはこの年からザビエル来日以降の布教史について記すよう命じられました。

これが現代に伝わっている『日本史』です。

フロイス『日本史』/wikipediaより引用

内容が内容なだけに非常に長大で、執筆期間も14年に渡りました……というか「フロイスが亡くなる直前まで書き続けた」というほうが正確ですね。

厳しい状況の中でも離日せず、著述を続けたフロイス。

世間では彼の意欲と反比例するかのように、キリシタンへの視線が厳しくなっていきます。

そして前述の通り、天正十五年(1587年)にバテレン追放令が出されると、九州を転々する生活に追い込まれます。

天正十八年(1590年)には長崎で落ち着くことができましたが、文禄元年(1592年)から三年はマカオも訪れており、相変わらず多忙だったようです。

ヴァリニャーノもそうですが、イエズス会は優秀な人を手荒く扱い過ぎじゃないでしょうか……。

フロイス、最後の仕事は、慶長元年(1596年)12月に起きた【二十六聖人の殉教事件】の報告書でした。

事件について本記事では深く触れませんが、長年布教に努めてきたフロイスとしては、彼らの信仰を称えると同時に辛い思いをしたでしょう。

そしてこの事件の翌慶長二年(1597年)5月24日、長崎の修道院で亡くなりました。

秀吉のバテレン追放令(吉利支丹伴天連追放令)/wikipediaより引用

長崎に墓がある!?

フロイスが長崎のどこに埋葬されたか。

生前の足跡がここまで明らかなのに、今現在、彼がどこで眠っているか、正確な場所は不明のままです。

亡くなった場所が長崎で「どこかにあるだろう」とは言われているのですが、決定打となる史料や墓石は見つかっていません。

「フロイスの遺稿はマカオ司教座に送られた」という点も不思議です。

どうせなら司教座も何もない異教の地である日本より、遺稿と共にフロイスの棺もマカオに送って、そこで埋葬するほうがキリスト教的に良さそうな感じがするんですよね。

謎が謎を呼び続けますが、もしも見つかれば確実に一大ニュースになりますね。

その日を待ちましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

戦国武将・高山右近~信長や秀吉に重用されたキリシタンはなぜマニラに没した?

続きを見る

-

戦国時代&大航海時代は「奴隷時代」罪なき日本人はいったい何処へ売られたのか

続きを見る

-

日本にキリスト教を伝えた宣教師ザビエル その後どこへ消えたかご存知ですか?

続きを見る

【参考】

五野井隆史『ルイス・フロイス 人物叢書』(→amazon)

国史大辞典

日本大百科全書(ニッポニカ)