慶長2年(1597年)5月24日はルイス・フロイスの命日です。

織田信長や豊臣秀吉と親交を持った宣教師であり、『信長公記』と並んで検証される史料『日本史』の著者として戦国ファンにはお馴染みの存在。

天下人を最もよく知る外国人と言ってもいいでしょう。

そんなフロイスは、なぜ来日して、日本に対してどんな布教活動を推し進めたのか。

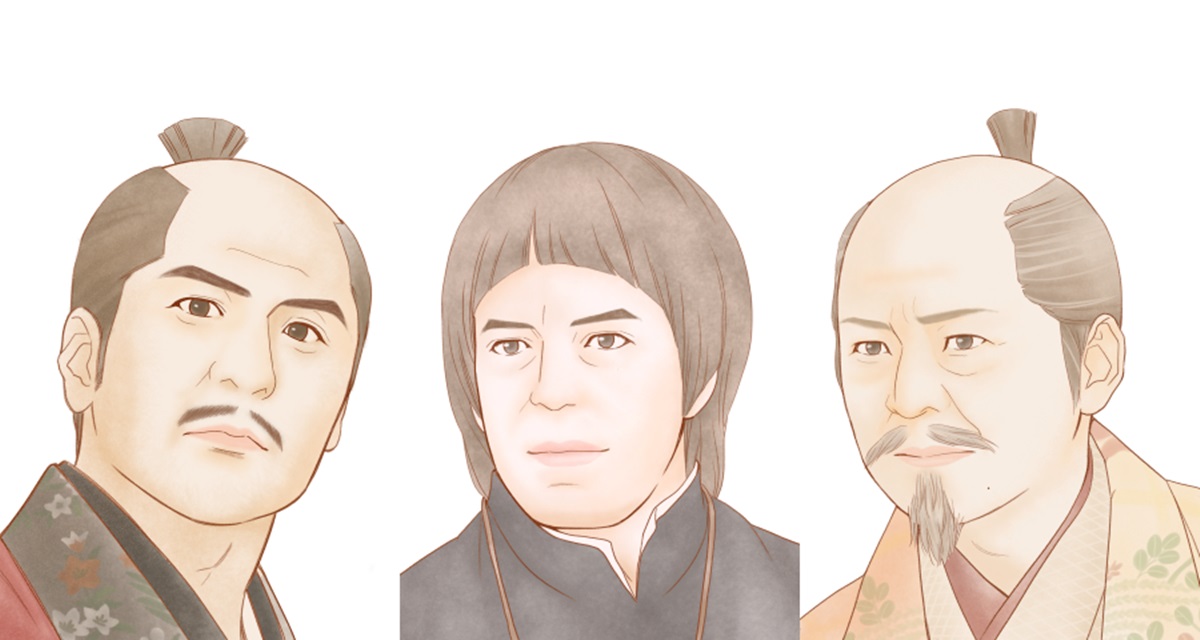

左が信長、中央がフロイス、右が秀吉のイメージ/絵・小久ヒロ

その生涯を振り返ってみましょう。

17歳で聖職者の道へ

フロイスは1532年、ポルトガルの首都・リスボンで生まれたとされています。

家族や幼少期に関する記録はほぼないのですが、1548年まで王室の書記官をしていたそうですので、青少年期にそれなりの教育を受けられる立場だったのでしょう。

となれば将来の出世も約束されたようなものなのに、彼はなぜか、17歳の若さでイエズス会に入りました。

後に『日本史』ほどの大作を書き上げる割に、自分自身の日記は残していないのが不思議なところ。散逸してしまった可能性も十分に考えられるでしょうか。

イエズス会に入ったフロイスは1548年3月、インド・ゴア行きの船に乗り、10月には無事到着。

当時のゴアはイエズス会におけるアジア拠点になっており、各地から届けられる膨大な文書を整理したり、ヨーロッパに送ったり、新たに記録したりする人が求められていました。

この頃には、フロイスの文才が認められていたものと思われます。

先輩の宣教師フランシスコ・カブラルが、フロイスのことを

「優れた才能を持ち、あらゆる文筆の仕事を手際よく処理する」

「的確な判断力を持ち、語彙力が豊富なので立派な宣教師になるだろう」

と評価しているのです。

フロイスがこの後行う仕事や記した本からすると、この評価は的確なものだったでしょう。

ザビエルの死がフロイスの将来に影響

当時のフロイスはまだ若いこともあって、インドに着いてしばらくは他の司祭の付き人のような形で、バサインという町で働いていました。

先に来ていたポルトガル人たちに説教したり。

インドのヒンドゥー教徒やイスラム教徒に改宗するよう勧めたり。

そこでは話す仕事と、書簡を記す仕事が柱となっていたようで、フロイスの筆力や事務処理能力が高く評価されていたことがうかがえます。

また、1549年にはバサインで、あのフランシスコ・ザビエルにも会いました。

フランシスコ・ザビエル/Wikipediaより引用

ザビエルはこの時点で日本渡航を決意しており、その途上で立ち寄ったようです。

1551年に日本を離れたときもザビエルはゴアへやってきており、同行していた大友氏のキリシタン家臣に会っています。

おそらくフロイスが初めて日本人と接触したタイミングでしょう。

ザビエルはその後、マラッカ経由で中国に向かう予定でしたが、その途上の上川島(じょうせんとう)で亡くなりました。

棺は同行者達によってゴアへ送られ、インド副王を含めたゴアの全市民が迎えたとされますので、おそらくその中にフロイスもいたはず。

このザビエルの死が、フロイスの生涯を左右します。

というのも、イエズス会の上司であるヌーネス・バレトが自ら日本へ行って布教することを決断し、そのメンバーにフロイスも含まれていたのです。

そして4月にゴアを出発。

6月にはマラッカに到着すると、1555年4月まで足止めを食らうことになります。

季節風が過ぎてしまったため、当時の船と航海技術では海を渡れないと判断されたのでした。

当時の船旅の過酷さがわかりますね。

その間のフロイス一行は、聖職者らしく祈祷や勉強、聖書の朗読などによる規則正しい生活をしていたようで、いったんゴアへ戻ることになりました。

彼に落ち度があって行かせてもらえなかったわけではなく、むしろ能力がありすぎたがゆえに惜しまれたようです。

修道士の中にはフロイスの文才に嫉妬して悪口を書く者もいたぐらいでした。

結果、フロイスは1561年にゴアで司祭に就任。

その後、イエズス会の中で「日本にもっと聖職者を送るべき」という意見が強まったため、いよいよフロイスも1562年に渡日することになりました。

『南蛮屏風』(狩野内膳筆)に描かれたポルトガル船/wikipediaより引用

永禄八年(1565年)に京都へ

日本へ到着したのは、翌1562年7月のこと。

前述の通り、あまり頑丈な身体ではなかったため、船旅でも体調不良のままの到着だったようです。

しかし使命感と意欲は万全で、無理を押してミサなどの職務に取り組み続けたので、数ヶ月にわたって熱と悪寒に苦しむことになります。

そしてフロイスの前に立ちふさがったもう一つの壁が、言語でした。

キリスト教聖職者の重要な仕事の一つに「告解」(ゆるしの秘跡)があります。

信者が自らの犯した罪を聖職者に話し、聖職者がそれに対して許しを与えるというもので、我々がイメージする「懺悔」ですね。

告解(ゆるしの秘跡)のほうが正式名称だそうですが、ともかく言語が通じなければ内容も把握できませんから、フロイスも日本語習得の必要性を強く感じるようになりました。

むしろ、なぜ現地の言語習得を最優先にしなかったのか……。

ツッコミはともかくとして、フロイスはこのタイミングで熱心に日本語や日本の風習などを学びます。

1579年の時点でも、イエズス会士の中で日本語を一定以上使いこなせる人は5人しかいなかったそうなので、フロイスの熱心さはむしろ珍しいほう。

後に、ヨーロッパとの差異を『日欧風習対照』という書物にまとめたほどで、現代語訳が出ていますのでご覧になると面白いですよ。

当時の習俗を知ることができ、しかも箇条書きなのでなかなか読みやすい本なのです。

そしてフロイスは永禄八年(1565年)に京都に入り、他の宣教師や日本人の修道士とともに布教活動を始めました。

ときの将軍・足利義輝や有力者の三好長慶は比較的キリスト教に寛容だったことも幸運だったといえます。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

京都では天皇と将軍が併存するという日本独自の統治機構や、寺院を巡って仏教のお教や葬儀なども目にして、日本文化への理解を深めていきました。

そうした中で、日本を以下のように結論付け、書簡にもそのように記しています。

「日本人は文化・礼儀・習慣において多くの点でスペイン人よりはるかに優れている」

「ポルトガル人はまだ日本を高く評価していないが、それは日本人とまだあまり会話をしていないからである」

ザビエルも似たような褒め方をしていますが、日本への布教活動をアピールするためのポジショントークも含まれている可能性があり、その点は割り引いて受け止めた方が良さそうですね。

しかし将軍・義輝が同年に起きた【永禄の変】で暗殺されてしまうと、フロイスらの立場も怪しくなってきます。

このときキリシタン武士が義輝の警護をしていたことから彼らも身の危険を感じたようですが、幸運にも、義輝を襲撃した三好家にキリシタンが多くいたため、杞憂で終わっています。

一方、松永久秀は朝廷に働きかけてキリシタン排除を画策。

2020年3月に高槻市の市立しろあと歴史館が発表した松永久秀の肖像画/wikipediaより引用

同年7月末に女房奉書(天皇の意向を女房が書面にしたもの)が出されると、キリシタンに好意的だった三好三人衆の一人・三好長逸が宣教師たちへ忠告します。

「堺に行かれるとよろしい」

しかも通行証や船の便宜を図ってくれたため、フロイス一行は堺へ移ることとしました。

※続きは【次のページへ】をclick!