戦国大名にとって最も重要な仕事は、家を残すことです。

生き残るためにはさぞかし過酷な戦いを重ねるのだろうと思いきや、身の振りようで何とかなった家もあったりして。

本日はその中間に位置しそうな関東の大名家に注目です。

文禄四年(1596年)12月11日は、戦国大名の成田氏長が亡くなった日。

世間的には、彼の名前より、居城の方が有名でしょう。

小説・映画『のぼうの城』で一躍有名になった忍城(おしじょう/現・埼玉県行田市)だったのです。

しかし、氏長自身もなかなかの経歴を持っています。

まずは成田氏という家がどんな由来を持っているのか……というところから見ていきましょう。

上杉と北条の狭間で行ったり来たり

成田氏は、当時の地方領主にありがちだったように、上杉家と北条家という大大名に挟まれ、情勢に応じてその立場は大きく揺さぶられておりました。

かつては山内上杉家。

しかし北条氏康相手の【河越夜戦(河越城の戦い)】に負けて勢力を弱めると、後北条氏を頼るようになります。

北条氏康/wikipediaより引用

その後、関東管領になった上杉謙信に一時は従いながら、上杉が小田原攻めを終えて越後に帰国すると、成田氏長の父・成田長泰は北条氏康に降伏し、以降、成田氏は後北条氏の家臣になったのです。

しかし永禄六年(1563年)、謙信が成田氏の本拠である忍城を攻めてくると、再び上杉家に降伏せざるを得なくなりました。

条件として、長泰は嫡男の成田氏長に家督を譲り、自身が身を引くことで家の存続を図ったのです。

ところが、です。

土壇場になって長泰が、突然「次男の成田長忠(成田泰親とも)を当主に据えなおしたい」と言い出します。

譲る前に家督争いが起こるならともかく、譲った後で「やっぱり弟のほうがかわいいから弟を当主にしたい」という身勝手な理由でした。困ったトーチャンです。

こうして氏長は、初っ端から不穏なスタートをきることになりました。

西から新たな難敵がやってきた

幸い、叔父である成田泰季(長泰の弟)や家老が氏長に味方したおかげで、この混乱は短期間で解消し、当主の座はそのままになっています。

その後はやっぱり上杉と北条の間で揺れ続けますが、上杉家と後北条家が同盟を結んだため、この問題も解決。

上杉謙信/wikipediaより引用

当時の年齢は20代前半~半ば頃でした。

家督を継いだばかり、かつ、この若さで、よくこんなややこしい局面を乗り切れたものです。

しかし……。

西の勢力が関東にまで手を伸ばしてくると、今度は新たな難敵と直面することになります。

天正十年(1582年)のこと。

【甲州征伐】で武田勝頼を滅ぼした織田勢は、滝川一益が関東攻略を始め、成田氏長を傘下におさめました。

しかし、その直後に本能寺の変が勃発。

北条氏直が【神流川の戦い(かんながわ)】で一益に勝ったため、成田氏は再び後北条氏につくことになります。

争いが去ったのも束の間、今度は、後北条氏の家臣として、秀吉の小田原征伐(1590年)に巻き込まれてしまうのです。

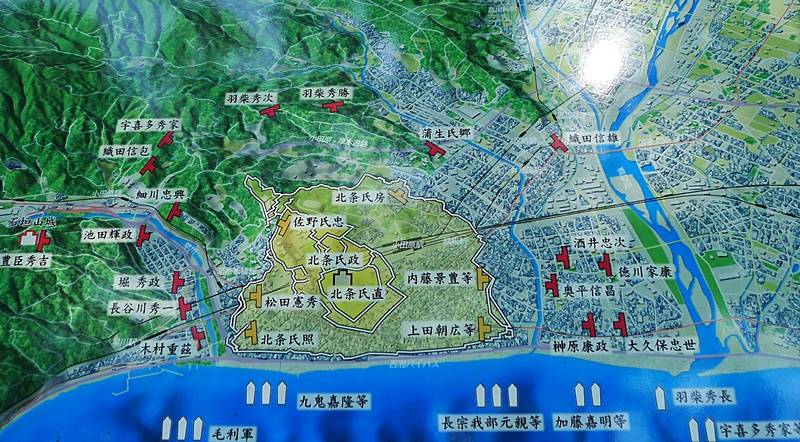

小田原征伐に陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

このとき、氏長と長忠は小田原城にいました。

立地上、忍城より小田原城のほうが先に攻められそうですし、もし小田原城に何かあれば、後北条氏の面々を迎える先を用意しておかなければなりません。

そのため、忍城は家臣に守らせていました。

氏長は結構割り切った性格だったのか。

こんな感じで「俺は一番エライ人のそばで頑張るから、後のことは任せた!」という行動をよく取っています。

何でもかんでも自分ひとりでやろうとしたり、「俺からの命令が届くまで待て!」とか言わない辺りが賢明ですね。

※続きは【次のページへ】をclick!