慶長7年(1602年)2月1日は井伊直政の命日。

赤備えを率いた徳川きっての猛将であり、徳川四天王の一角にも数えられたりするが、実はこれ、かなりの快挙といえる。

というのも井伊家はもともと三河の譜代でもなく、いわば国衆出身のポジションであり、そこから30万石の大名にまで昇り詰めた徳川政権でも稀有な存在なのだ。

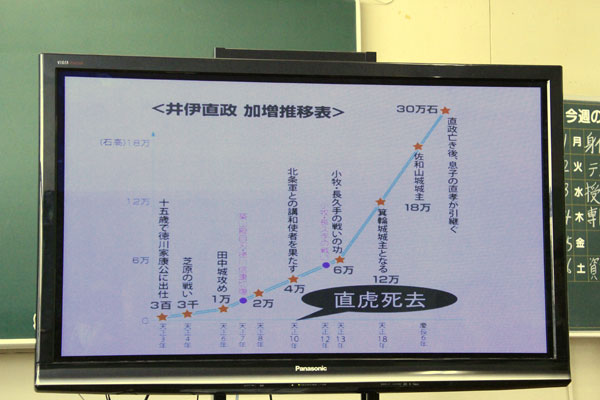

井伊直政石高の推移・300石から始まり30万石へ(奥浜名湖観光協会主催「直虎セミナー」)

なぜ、そのようなスピード出世を叶えられたのか。

大河ドラマでもたびたび注目される井伊直政(虎松)の生涯を振り返ってみよう。

幼少期は親戚宅や寺をたらい回し

静岡県浜松市井伊谷にある龍潭寺。

ここには彦根城四百年祭のときに建てられた

「徳川四天王 井伊直政公出世之地」碑

がある。

平成19年10月29日に除幕されたもので、同地を訪れる観光客からは「ここで生まれたんだぁ」なんて声もたまに聞こえてくるが、井伊直政は井伊谷の生まれではない。

出生地は祝田(ほうだ)の井伊直親屋敷。

龍潭寺には以下のような案内板も設置されているが、あくまで「出世の碑」である。

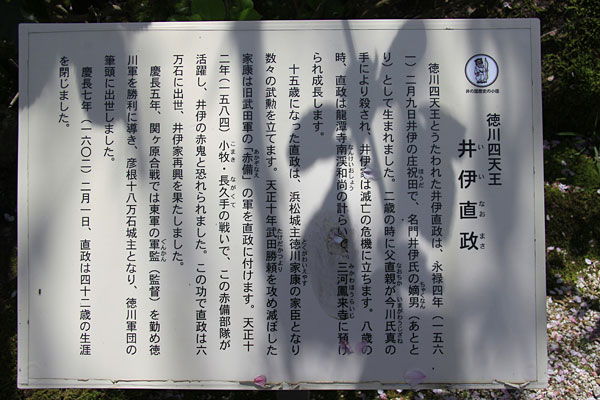

井伊直政案内板(全文は記事末に掲載)

井伊直政は、井伊家23代宗主・直親の子であった。

母は、奥山朝利の娘・ひよで、彼女は井伊家の庶子家出身。

結婚後、五年目たっても子が授からなかった2人は、龍潭寺の南渓和尚に祈祷を頼んだり、祝田の大籐寺(後に直親の菩提寺)ご本尊「世継千手観音像」に祈願したりしていると、願いが叶ったのかようやく嫡男を授かる。

幼名「虎松」。

後の井伊直政である。

※大藤寺は「子授けの寺」として賑わうことになる

世継千手観音像(奥浜名湖観光協会主催「直虎セミナー」)

後世の贋作である可能性は否めないが「今川家分限帳」によると、井伊直政は、計4万石の所領を父・直親(伊井肥後守)と井伊宗主の直盛から引き継ぐはずだった。

井伊宗主とは直虎の父・井伊直盛のことであり、井伊直虎の実父でもある。

しかしこの直盛が桶狭間の戦い(1560年6月)で殉死すると、同家と井伊直政の運命はにわかに狂い始めた。

まず父の井伊直親が23代宗主になった途端

──徳川家康と内通している――

と讒言され、今川氏に誅殺されてしまったのだ。

このとき虎松はまだ2歳。

非情な戦国の世にならい、虎松も父と同様に殺害命令が下されながら、すんでのところで命を拾う。

どうやって命が救われたのか? 救出劇の真相については未だ不明である。

というのも、以下のように

「今川重臣・新野左馬助が引き取ると申し出た」

「鳳来寺へ逃げた(さらに信州までとも)」

と2つの説があり、井伊直政の伝記には『幼少期は親戚宅や寺をたらい回しにされた』という曖昧な記述だけで済まされている。

たらい回しとはいかにも可哀想な幼少期だが、この苦難の経験があったからこそ後に大出世を果たせたのかもしれない。

直虎や母が住んだ松岳院で成長

以下の写真は松岳院跡地である。

松岳院とは、井伊直虎の母である千賀のことだ。

松岳院跡地

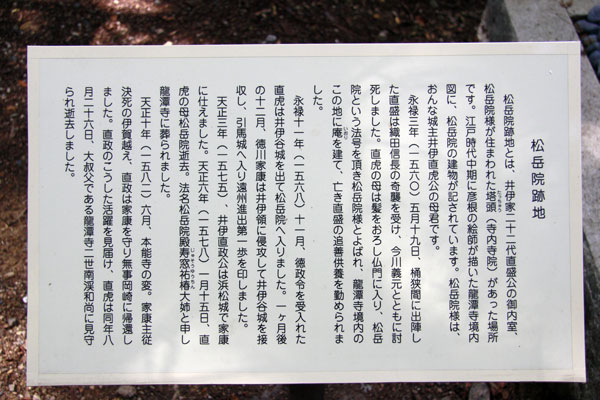

松岳院跡地案内板

彼女は夫の死後、髪をおろして仏門に入り、松岳院という法号で龍潭寺境内に庵(いおり)を建て、亡き夫・井伊直盛の追善供養に勤しんでいた。

江戸中期に彦根の絵師が描いた龍潭寺境内図には、松岳院の建物も記されている。

そして桶狭間から8年後の1568年。

今川氏真の命令で、井伊谷領内での徳政令を受入れた井伊直虎が出家して「祐圓尼(ゆうえんに)」と名乗り、龍潭寺に入ることで命を許されると、祐椿尼(ゆうちんに)と名乗っていた母と共に松岳院での生活を開始。

「梛の木」と「子育て地蔵」

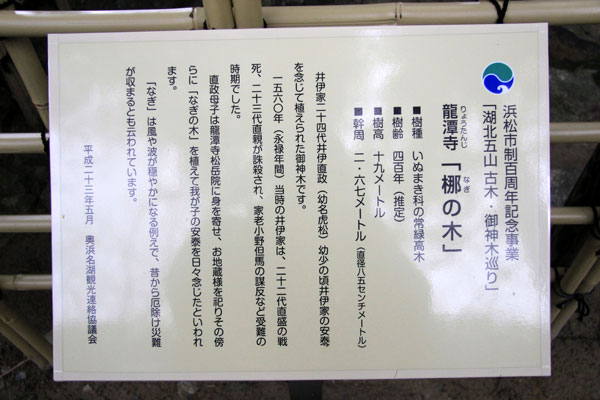

「梛の木」案内板(※1 記事末に掲載)

さらには虎松と、虎松の母ひよも加わり、女子供ばかりで心細い井伊の生き残り4名は、この寺の敷地内で、静かに息を殺して暮らすしかなかった。

井伊直政の母はこのときお地蔵さまを造り、ひそかに境内に祀(まつ)リ、その傍らに神木「なぎ」を植え、我が子の安泰を念じる日々だったという。

鷹狩りの家康を見計らってドラマ的な演出を

松岳院での安寧は、すぐに終わりが来る。

井伊直虎が地頭でも井伊谷城主でもなくなり、小野政次が井伊谷を領すると(要するに「下克上」を為すと)、直虎や虎松は殺されることになったのだ。

直虎は、以前のように「次郎法師」という僧名ではなく、もう還俗は許されない「祐圓尼」という尼の名で出家し、虎松もまた「出家する」と偽って浄土寺へ逃げた。

それでも虎松は、更に危険を感じ、今度は浄土寺の寺僧・珠源(「守源」とも表記)と共に鳳来寺へ逃亡している。

虎松がいたという鳳来寺の日輪院跡

一方、徳川家康は、井伊谷城を接収し、引馬城(後の浜松城)へ。

徳川にとっては、これが遠州進出への第一歩であった。

このとき井伊谷城にいたのは直虎から所領を奪った小野氏であり、家康はてっきり井伊家が滅んだと勘違いしたようだ。

そして迎えた天正元年(1573年)。

虎松の将来を見据え、その保護に努めていた直虎と直虎の母、そして虎松の母は、南渓和尚と共にある決断に至る。

虎松を、ひよの夫・松下清景の養子とし、徳川家康に仕官させることにしたのだ。

徳川家康/wikipediaより引用

虎松は14歳。

年齢的には十分であり、破竹の勢いの徳川家に仕えさせることは、井伊家再興のチャンスとしては願ったり叶ったりな環境だった。

むろんリスクもあるにはある。

松下清景の養子になるということは、一時的にも井伊虎松から松下虎松になるということであり、名目上は井伊家が滅亡することである。

それでも他に妙手は考えられない。

そもそも家康に仕官できるかどうか。

これは大きな賭けであったが、ここで動いたのが他ならぬ井伊直虎であった。

鷹狩好きな家康に狙いを定め、天正3年(1575年)2月15日、初鷹野(その年の最初の鷹狩)に出たタイミングで、虎松をその前に差し出したのである。

※続きは【次のページへ】をclick!