2月下旬は織田信長関連の出来事をちょいちょい目にします。

新暦に直すと4月頃になりますので、春を迎えて何か行動を起こすのに適した時期だったのでしょう。

例えば、天正九年(1581年)2月28日は、京都御馬揃え(きょうとおうまぞろえ)が行われた日です。

【本能寺の変】前年のことで、信長48歳のとき。

これが、よく見てみるといろいろな推測ができて、結構面白いイベントなんですよ。

家臣だけでなく公家も参加OK

”馬揃え”というのは、簡単に言えば軍事パレードです。

騎馬武者の美々しさや馬そのものの優劣を競うもので、かつては源義経もやったことがありました。

源義経/wikipediaより引用

当時の武士や大名は、軍事の一環として名馬の収集に余念がありませんから、皆かなり体躯のいい馬に乗っていたはずですし、その威容を誇るのも対外的なアピールとしても自然なことかもしれません。

今で言うなら、海上自衛隊の観艦式に近い感じかと思われます。

このときは会場が内裏(天皇の住まい)の近くだったこともあり、正親町天皇も招待され、かなり大規模なものになりました。

「騎馬の心得があれば公家もおk」ということになっていたので、信長や家臣だけでなく、武闘派貴族・近衛前久(さきひさ)なども参列しています。

お公家さんって牛車に揺られているイメージが強いですが、自ら馬に乗る人もいたんですね。

光秀も先頭集団に連ねていた

さて、馬揃えに限らず、儀式には序列が必須です。

当然、身分が高い・もしくは年長者から順に並ぶのが定番ですが、この馬揃えについては例外な部分がたくさんありました。

出典が、信長の威光増し増しの『信長公記』ですので、すべて鵜呑みにしていいのかわからないのですが……。

まず第一番が丹羽長秀というのはいいとして。

丹羽長秀/wikipediaより引用

二番以下四番までは比較的新参の者です。

中には明智光秀もいて、当時、彼が織田家内で高い位置にいたことがうかがえます。

まぁ、翌年裏切るんですけどね。

ちなみに彼らは近畿周辺の武士たちを率いていましたので、織田家としては「もはや地元は完全に押さえたぜ!」というメッセージが込められていた可能性もあります。

長男・信忠の次は次男 そして三男ではなく……

次に続いたのが一門衆。つまり織田家の血筋に連なる面々でした。

もちろんその先頭は、当時すでに家督を継いでいた織田信忠です。

織田信忠/wikipediaより引用

次に無能とされがちな次男の織田信雄。

映画『清須会議』では妻夫木聡さんが演じられた奇異なキャラでしたね。

本能寺後は家康と手を組み、秀吉と対立しました。

以下、年齢順……かと思いきや、三番目は信長の弟・織田信包(のぶかね)で、四番目が信長の三男・織田信孝であり、わけのわからん状態になっています。

信包は信忠の補佐についていましたし、信孝は他の家へ養子に入っていたので、この辺が理由でしょうか。

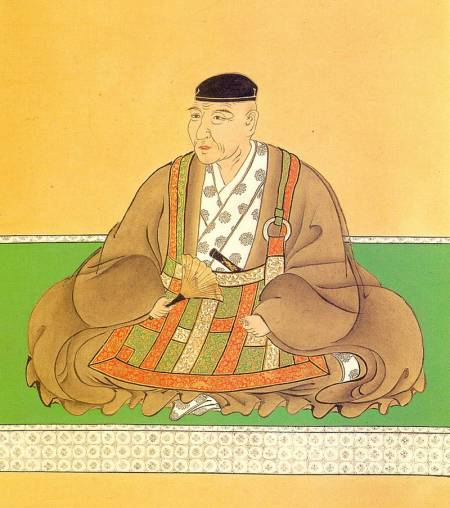

織田信包/wikipediaより引用

全体的に単なる年齢順にはなっていないので、信長が信頼していた順と見ることもできます。

となると信雄が二番目というのは……?

「織田信雄は単なる愚将ではない」と指摘される方もおりますので、もしかしたら有能だった可能性もありますよね。

※続きは【次のページへ】をclick!