永禄3年(1560年)5月19日、まだ若い織田信長が、大大名の今川義元を討ち取る――そんな世紀の番狂わせ【桶狭間の戦い】が起こりました。

もはや説明が不要なほど、有名なこの合戦。

詳細についてはナゾが多く、今なお研究が進められていますが、本記事では『信長公記』の記述をベースに戦いの流れを振り返ってみたいと思います。

いずれの説にしても『信長公記』の描写を参考にしているケースが多く、無視しては通れないからです。

絵・富永商太

では、早速、見て参りましょう。

今川軍2.5~4.5万 vs 織田軍3~5千

桶狭間の戦いとは、どんな戦いだったか――。

兵力だけ見れば

◆今川軍2.5~4.5万

◆織田軍3~5千

と、いずれの説を見ても圧倒的に織田が不利です。

そのため従来は、義元に気づかれずに進軍した織田軍が、突如、襲いかかって勝利した【奇襲説】が主流でした。

今川義元に襲いかかる毛利新助と服部小平太(作:歌川豊宣)/wikipediaより引用

そうでないと数字上の釣り合いが取れないからです。

しかし、その後は「割とガチでぶつかったんでは?」という正面攻撃説なども有力になってきます。

合戦は単純な数字で測れない――。

確かにその通りで、信長と一緒に今川へ突撃した兵のクオリティ(強さ)と同時に、大軍だった今川軍の構成メンバーも考慮せねばなりません。

今川軍は数万といえども雑兵・足軽の類が多く含まれております。

一方、信長が率いた織田軍は数が少なくても精鋭揃い。

信長には、何時でも何処へでも連れていける馬廻衆が当時700~800名いたと目され、実際、国内での戦闘を繰り返していました。

父の織田信秀が亡くなってからの織田家はバラバラで、身内争いに翻弄されていたからです。

織田信秀/wikipediaより引用

そうした戦いで活躍した馬廻衆のメンバーは、武家の次男・三男以下で構成されています。

要は、戦闘に特化した戦いのエリートたちであり、相手が今川の雑兵であれば正面から突き崩すことは不可能ではないでしょう。

特に織田家では

・黒母衣衆(佐々成政など)

・赤母衣衆(前田利家など)

といったメンバーがいて、この二人は大河ドラマ『麒麟がくる』でも信長に「精強な武士」として紹介されておりましたね。

「背後を襲った」とは書かれていない

鍛え抜かれた武士がどれほど強かったのか。

例えば、馬に乗っていただけでも戦闘力がケタ外れになります。

かつて「日本の馬は小さくて重さに耐えられないから戦場で走り回るの無理、武士は降りて戦う」といった見方なども語られたりしましたが、史料から騎馬で突撃したことは間違い無さそうです。

実際に日本の在来種・木曽馬を走らせた様子を見ると、その凄まじさがご理解いただけるでしょう。

例えば以下の動画がそうです。

「蘇った騎馬武者」

普段はおっとりの木曽馬。

しかし!

本気出したらスゴい!!

甲冑を身に纏った総重量90㎏の武者を乗せて約時速40㎞で突撃!

正に侍の馬武者の鎧がバタバタしてないのに注目!

上半身が揺れないのが和式馬術特有の騎乗方法です。ドン引きの迫力ですね。#紅葉台木曽馬牧場 pic.twitter.com/vahwDkvXnO

— 甲冑装束騎乗会 (@in20876533) May 26, 2020

このような迫力で突撃されたら、半農の兵士などひとたまりもない。

だからこそ信長は、常日頃から馬と水泳の訓練を欠かさなかったと言います。

親衛隊である馬廻衆も同様だったはずで、いざというときには躊躇せず突撃したはず。

実は『信長公記』でも、方角や位置関係については曖昧ながら、

「背後を襲った」

というような奇襲的な表現は記されておりません。

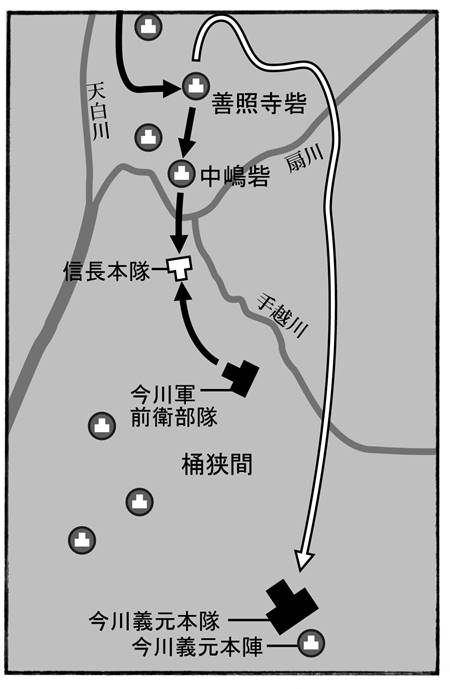

進軍ルートも複数の説があり、ここでは『信長公記』の記述にそって話を進めていきます。

まずは当日のドンパチが始まるまでの下準備から見ておきましょう。

なぜ今川は大軍を派遣したのか?

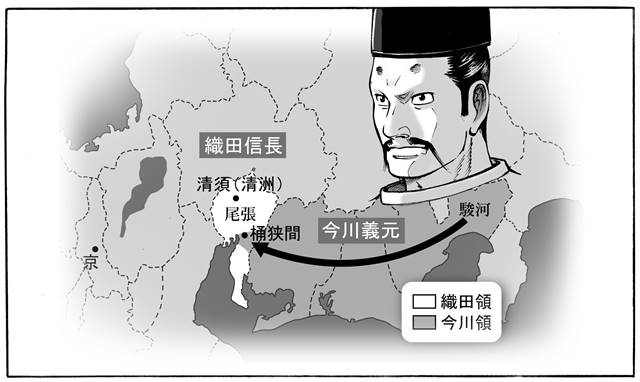

桶狭間の戦い前の織田と今川は、どのような状態だったのか?

3行でまとめるとこうなります。

・信長の父である織田信秀の代から、ちょくちょく戦っていた

・織田から今川に寝返った武将がいて尾張の一部が侵食される

・義元がいよいよ本腰入れて尾張に侵攻してきた

絵・富永商太

そもそもなぜ今川は大軍を派遣したのか?

かつて広く信じられていた、京都を目指す「上洛説」は、今では「あり得ない話」とされています。

なぜなら仮に織田を破っても、その先に美濃の斎藤や近江の浅井・六角などがいて、「そこから、どうやって進むの?」という大きな問題があるためです。

ゆえに現在では、今川と織田の国境周辺にある城の奪い合い――それが桶狭間の戦いの定説となっていて、実際、そんな動きはありました。

織田と今川の両勢力が、国境付近の城をめぐって様々な対策を打っているのです。

詳細は以下の記事をご覧いただくとして、

-

来るなら来やがれ桶狭間・準備編|信長公記第35話

続きを見る

ここでは端的にマトメながら、本編へと進みましょう。

義元は沓掛城へと軍を進めてきた

ときは永禄三年(1560年)5月。

新暦では梅雨真っただ中の時期に今川義元は軍を起こしました。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

義元は17日、自らの勢力下にある

・沓掛城

に布陣し、織田領内の入り口に差し掛かります。

ここから最も近い敵(織田勢)の拠点は、

・丸根砦(佐久間盛重)

・鷲津砦(織田秀敏)

です。

文字だけだとややこしいので地図を表示しておきましょう。

◆地図確認①

まず以下の赤いマークが、事前に織田から今川へ寝返っていた3つの城となります。

右から

・沓掛城

・鳴海城

・大高城

で、地図中央の紫色が熱田神宮、左上の黄色が信長の本拠地・清州城です。

今川方に寝返った赤色3城を力攻めで落としても被害が大きすぎる――ということで、信長は、その動きを押さえるため、それぞれの付近に砦を築きました。

付城(つけじろ)という、敵の城を攻撃&監視するための砦となります。

それが以下の地図で確認できます。

◆地図確認②

今川になびいた城に対して、信長が対抗策として築いた砦が以下の黄色い拠点です。

地図を少し拡大して見てみましょう。

◆鳴海城(中央赤)

に対して信長は、

・丹下砦

・善照寺砦

・中島砦

を築いています。

◆大高城(左赤)

に対しては、

・丸根砦

・鷲津砦

の2砦を設置しておきました。

◆沓掛城(右赤)

については、信長が手出しできず放置となっていたところです。

ゆえに今川義元も悠々とここへやってきたのですね。

一方、鳴海城と大高城は、上記のように信長もプレッシャーをかけておりますから、ここら辺が衝突のポイントとなるのは両者共に想像できるところでしょう。

実際、織田方の諸将は、今川軍の様子を観察し、信長へ以下のように報告しております。

「今川軍は、18日に大高城への兵糧を補給し、19日には我が軍へ攻め寄せるかと思われます」

織田にとっては残念なことに、大高城への補給を成功させてしまったのです。

それを取り囲んでいた

・丸根砦

・鷲津砦

はピンチに陥りました。

信長「人間五十年、下天のうちをくらぶれば」

今川方に大高城への補給を許してしまった――。

その一報を受けた信長の本拠・清州城では、にわかに緊張が走り、重臣が集まりました。

が、肝心の信長が、今後の方針を決めるための軍議を開きません。

日常と変わりない報告を受けたり、世間話などをしただけで、さっさと家臣たちを帰してしまうのです。

そのため「運の尽きるときには、知恵の鏡も曇るというが、今の殿はまさにそうなのだな」と呆れる者もいたとか。

もちろん『信長公記』の著者である太田牛一の脚色という可能性もありますが、仮に事実だとすれば、

【この時点でもなお、信長が家臣の心を掌握しきれていなかった】

ということは否定できません。

信長自身、この日は早く休んだものと思われます。

なぜかというと、19日の未明、丸根・鷲津の両砦から「今川軍の攻撃が始まりました」と報告が入ったとき、すぐに戦支度を始め、立ったまま食事を済ませて飛び出したからです。

ここで象徴的なエピソード。

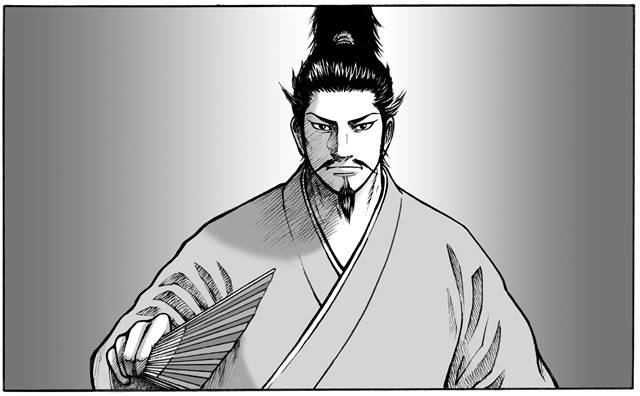

武装する前に、信長は『敦盛』を舞ったというのです。

「人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くなり」

絵・富永商太

余裕ぶっこいてた?

というよりは、むしろ心に余裕がないからこそ、好きな曲を舞って気持ちを落ち着けようにも思えます。

大将が「でん!」と構えていないと、配下の将も兵も落ち着けませんからね。

午前8時頃に丸根・鷲津砦が陥落

信長はまず、小姓五人だけを連れて一気に熱田まで馬を走らせました。

ここでいくらかの兵を待ったのです。

しかし、午前8時頃に丸根・鷲津砦が陥落したときでも、集まったのは騎馬がわずか6騎、兵は200ほどだったといわれています(実際に攻撃に移すときは2,000~3,000騎になっています)。

熱田神宮では、戦勝祈願も行いました。

信長の信仰心については議論の余地があるものの、当時の人々にとって「神仏の加護」というものは非常に大きな意味を持ちます。

熱田神宮本宮

信長からすると、参拝した後に良いことが起これば「熱田の神の加護ぞある! 神は我らに味方しているぞ!」とすれば、兵の士気が格段に上がります。

逆に悪いことが起きても「厄払いは済んでおる! 気にせず進め!」とでも言っておけば、混乱による戦線崩壊は防げる――そんな計算があったのではないでしょうか。

もちろん、信長が武神である熱田神宮を本当に信仰していた可能性もありますが。

その場合は、兵と共に自分の心を落ち着ける意味もあったのでしょう。

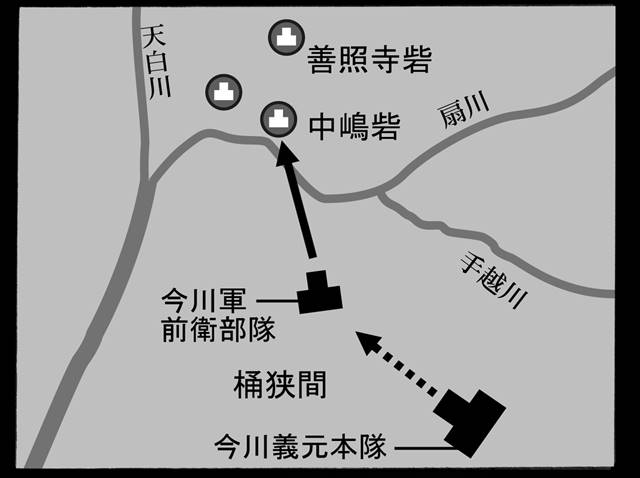

善照寺砦で将兵を集めて戦況を確認

熱田神宮から先は、海沿いのほうが近道です。

ただし、それでは潮の満ち引きの影響を受けかねません。

そのため、信長軍はまず熱田から丹下砦へ向かい、それから善照寺砦へ行って、再び将兵を集めて戦況をうかがいました。

この時点で5月19日の午前10時頃だったようです。

一方、丸根・鷲津を落としたという報告を受けた今川義元は、上機嫌で休息をとっていました。

この両砦を落としてしまえば、次のターゲットは丹下砦・善照寺砦・中島砦(織田)の3つです。

と、ここで今川軍はいったん休憩をはさみました。

この休息地点こそが、桶狭間だったといわれています。

同じく5月19日の正午頃に義元は、謡(うたい)を三番歌っていたといいますから、完全に物見遊山気分だったのでしょう。

実は丸根・鷲津の両砦を落としたのは、当時、今川配下だった松平元康(のちの徳川家康)と朝比奈泰朝たちの軍です。

徳川家康/wikipediaより引用

元康にとって、この戦は今川氏への忠誠を示さねばならないところ。

早朝からの猛攻によって、その目的は果たしたものの、当然疲労はピークに達していました。

そのため彼らもまた、義元本隊とは別の場所で休息していたようです。

かくして、いよいよ本番を迎えます。

視点を織田軍側に戻しましょう。

信長が善照寺砦に入ると、そのことを知った織田方の将、佐々政次と千秋季忠が、300ほどの兵で今川軍に突撃をかけました。

しかし、両名とも討死の上、50人ほどの兵も失ってしまいます。

彼らが信長の後詰を期待して逸ったのか。時間稼ぎのために自らを犠牲にしたのか。目的は不明です。

いずれにせよ、信長はじっと好機を待ち、義元はますます上機嫌になっていました。

そして、このあたりで信長が「善照寺砦から中島砦へ向かう」と主張し始めると、家臣たちが必死に止めにかかります。

なぜなら、善照寺砦から中島砦までの道は、両側に深田が広がっていて、馬で通るとしたら一騎ずつ縦に並ばざるをえなかったからです。

右側の白い道が奇襲で用いたと考えられた迂回路ですが、実際に使ったという記述はありません

つまり、信長軍が小勢であることを、自ら見せに行くようなもの。

そりゃ家臣としては止めますよね。

しかし、信長は彼らを振り切って中島砦へ向かい、ここで本格的に出陣の準備をしました。というのも……。

天候は信長たちに味方した

家臣たちはなおも止めたそうですが、信長は次のように分析しておりました。

「今川の兵は夜通しの行軍や兵糧の運び入れ、鷲津・丸根の攻略で疲れているはずだ!

こちらはまだ体力を残した兵ばかり。

必ず勝ち目はある!

勝ちさえすれば、末代までの名誉となろう。ひたすら励め!」

内容としては至極まっとうですね。

また、このタイミングで、前田利家など多くの信長側近が、手に手に今川方の首を取って馳せ参じたといいます。

前田利家/wikipediaより引用

これも他の将兵を奮い立たせたかもしれません。

実は利家は、桶狭間の戦いのしばらく前に、さる事情から織田家を出奔していたのですが……ちょっと経緯がややこしいので、詳細は以下の記事でご確認ください。

-

豊臣五大老・前田利家 “槍の又左”と呼ばれ加賀百万石の礎を築いた武将の生涯

続きを見る

そして午後1時頃――ついに天が信長に味方します。

信長軍の背後から、激しい雨が降り出したのです。

原文では「石水混じり」と書かれているため、ただの暴雨ではなく、霰(あられ)や雹(ひょう)だったのかもしれません。

こうした氷の粒は季節に関係なく降ります。

上昇気流で急に冷やされた水蒸気が、氷となって地表に落ちてくるものですから、近年の記録では春~夏が多いくらいですね。

当然、桶狭間の戦いのときに降ったとしてもおかしくはありません。

信長軍の背後から降ったということは、今川軍にとっては正面から降られたということになります。

ただの雨でも目に入れば痛いですし、霰・雹ならなおのこと。

今川軍が休息中だったからまだマシなものの、行軍中だったとしても、急いで進軍をやめて兵を休ませる場所を探していたでしょう。

そんな状況で、信長軍は沸き立っておりました。

「これは、熱田大明神の神慮か!」

正面から近づくにせよ、絶好のタイミングでありました。

相手の軍が縦長に隊列を組んでいたら、囲まれて一網打尽にされるようなリスクもありません。

まさに勝機がそこに――。

にわかに義元本隊は大混乱に陥った

やがて晴れると、信長は自ら槍を手に取り、大声で「掛かれ!」の合図をしました。

信長公記に位置関係が全く書かれていないのが残念ですが、おそらくこの時点で今川本陣のかなり近くにいたはず。

義元は輿を使っていたといいます。

それなら遠目でも視認できた可能性はありましょう。

荒天からの晴天に、油断しきっていた状態を突かれ、にわかに義元本隊は大混乱に陥ります。

混乱はますます激しくなり、輿の担ぎ手も皆逃走。

義元も、仕方なく騎馬で逃げようとしたのだとか。

しかし午後2時頃、ついに織田方が義元を発見します。

今川方の兵300ほどが義元を守ろうと立ちふさがったものの、織田軍が攻めては引き、引いては攻めを繰り返し、やがて50ほどにまで減りました。

信長自身も馬を降りて白兵戦を演じ、側の若武者達も奮戦していたようです。

そのぶんお馬廻りや小姓など、信長の側近たちも多くが討ち死にしていました。

義元本人には、まず服部春安(一忠・小平太)という者が打ちかかりました。

しかし彼は義元に反撃されて膝を斬られ、下がらざるをえなくなります。

続いて、毛利良勝という者が義元を切り伏せ――。

ついに首を取ります。

海道一の弓取り(東海道でNo.1の武士)と畏怖された義元のあっけない最後。

大軍であればあるほど、総大将が討たれれば混乱を極めるものです。

中には泥田の中に逃げようとした者もいましたが、案の定、多くが織田兵に討ち取られていきました。

人々は良勝の手柄を「清州城で尾張守護が殺されたとき、毛利十郎が守護の幼い息子を助けていた。この度の手柄は、それに対する神仏の冥加だ」と評したとか。

十郎と良勝の血縁関係は不明なものの、当時の人々がそう評したということは、近い血筋か義理の親子、あるいは縁戚などの繋がりがあったのかもしれません。

実質的には数千の敵だった

信長は、義元の首だけをこの場で検分。

「他の首は清洲で見る」と言って、日のあるうちに清洲へ帰りました。

翌日の首実検では、実に3,000以上の首があったといわれています。ちょっと盛り過ぎな気もしますね。

両軍の兵数についてはおおよその推定値ながら、少なくとも今川軍のうち直接交戦した数だけでも、織田軍の2倍以上はありました。

逆に考えれば、たとえ数万の敵だとしても、実質は数千と戦ったと考えられ、この勝利が単なる偶然だったとも言いきれません。

前述の通り、信長が引き連れていた馬廻衆は、日頃から軍事を専門にした生粋の武士ばかりで、今川兵の多くを占めていた雑兵など敵ではなかったからです。

織田軍2,000~3,000のうち全部が馬廻衆ではありませんが、700~800はいたと考えられます。

全軍の半数が日頃から合戦を繰り返していたプロですから、そりゃもう雑兵の数倍は戦闘力があるとも考えられます。

つまりは完全な織田軍の勝利だったのですね。

信長は義元の首を馬の先に掲げて凱旋し、その後の始末もきちんとしています。

清洲から20町(約2.2km)ほど南のあたりに「義元塚」を築かせ、ここで僧侶に読経をさせた上で大きな卒塔婆を立て、義元を始めとしたこの戦の供養としたのです。

今川義元の首塚(東向寺)photo by 戦国未来

また、鳴海城にこもって交戦を続けていた、義元の重臣・岡部元信から

「降伏する代わりに、主の首をお返し願いたい」

という申し出があったため、僧侶十人と共に首を送り届けています。

残虐な魔王という姿ではなく、そこにあったのは敗軍の将をいたわる勝者の威風でした。

桶狭間古戦場公園の織田信長(左)と今川義元

愛刀「義元左文字」を本能寺のときまで側に置き

この戦いで、信長はもう一つ名物を得ました。

義元が桶狭間の戦いで差していた、左文字の刀です。

信長はこの刀をいたく気に入り、自分の体格に合わせて磨り上げさせ、佩用(はいよう・身につけること)したと伝わります。

左文字というのは刀工の名前で、当時から名品。

元々は三好宗三(政長)が武田信虎に贈ったものだったので「宗三左文字」と呼ばれていたのですが、信長の手元に移ってからは「義元左文字」と称されるようになったといいます。

武田信虎/wikipediaより引用

信長が手にした刀の中でも特にお気に入りで、本能寺の変のときにも手元にあったというのはなんだか皮肉でもありますね。

その後は豊臣秀吉・豊臣秀頼、徳川家康以降の江戸幕府将軍の手を経て、明治維新以降は信長と息子・織田信忠を祭神とする建勲神社(京都市北区)に所有されています。

「海道一の弓取り」の首と、名刀の二つを得た信長。

その後は美濃斎藤氏への侵攻を加速させていきます。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?

続きを見る

-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名

続きを見る

-

天下統一より過酷だった信長の尾張支配|14年に及ぶ苦難の道を年表で振り返る

続きを見る

参考文献

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)

書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)

書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)

出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)

出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ