100万石もの家あれば、歴史の彼方に葬り去られる一族もある――。

武士の浮き沈みがハッキリ分かれた戦国時代。

中でも反骨の気魄を見せながら、天正16年(1588年)閏5月14日に散ったのが佐々成政です。

徳川家康の決定に異を唱えるため、あの時代に【真冬の飛騨山脈越え(さらさら越え)】という、自殺行為なエピソードが残されていたり。

秀吉に対抗する武将としてフィクションでも度々取り上げられたり。

激情型のエピソードで何かと目立つタイプですが、いったい史実の佐々成政とはどんな人物だったのか?

佐々成政/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

佐々成政の出自は不明 父の代から織田家に仕え

佐々成政の生年は、正確な年月日は残されておらず、天文五年〜八年(1536〜1539年)頃と考えられています。

1534年生まれの信長より少し下の世代ですね。

他の戦国武将の多くと同様、祖先について詳しいことはわかっていません。

ただ、少なくとも父の代から織田家に仕えていたのは確かなようで。

【稲生の戦い(1556年)】や【桶狭間の戦い(1560年)】など、信長が若い頃の戦にも、佐々成政は兄二人と共に参加したとされています。

しかし、これらの戦で兄たちが相次いで戦死したため、永禄三年(1560年)に佐々成政が家督を継ぎ、比良城主となりました。

その後は信長vs斎藤龍興の【森部の戦い】などで戦功を挙げるなど、織田家の成長と共に出世を果たし、永禄十年(1567年)には黒母衣衆の一員にもなっています。

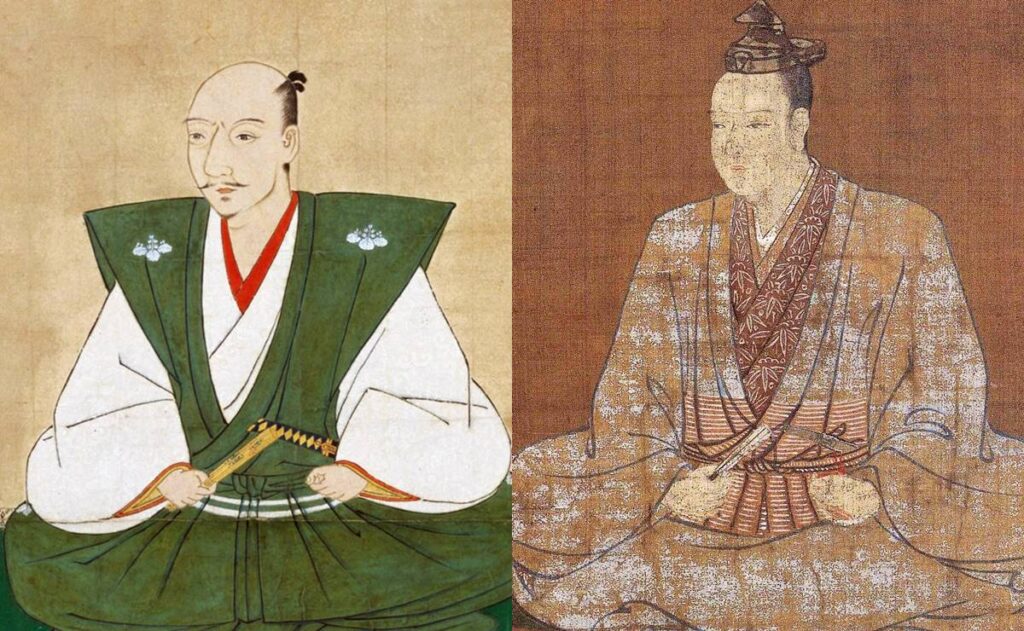

織田信長/wikipediaより引用

信長側近「黒母衣衆」だった

「母衣衆」というのは、この場合、信長直属の使番のことです。

佐々成政が所属していた黒母衣衆と、前田利家などが務めていた赤母衣衆がありました。

この二つの部隊、正式な立場はほぼ同格でした。

しかし実際は、黒母衣衆のほうが年長者が多く、心情的にはこちらのほうが上に見られていたようです。

他の織田家家臣が「黒母衣衆の人たちは覚えてるけど、赤母衣衆のほうは誰がいたんだかよくわからない」などと述べたこともありました。

まぁ、単に、その人にとっての印象の差かもしれませんが……。

母衣(ほろ)というのは古くからある武具の一つで、鎧の背中側に幅の広い布をつけ、風でふくらませるものです。

背後からの弓や投石による攻撃を防いでいました。

戦国時代には赤や黄色など、目立つ色の母衣が好まれるようになり、それ故に使番の装備として定着したのです。

そういう大事な役目に抜擢されたということは、信長の信頼が厚かったということにもなりますし、成政も日頃から主君をリスペクトして付き従っていたことが窺えますね。

織田家の主要な合戦で活躍

永禄十一年(1568年)。

信長は足利義昭を室町幕府の将軍にするために上洛しました。

その頃から佐々成政も、自分の部隊を率いるようになっていきます。

1551年に家督を継いだ信長は、尾張一国を治め、隣国美濃を奪うまで約17年もの月日を要しました。

上洛後も、周囲の警戒心が強まったようで、合戦に継ぐ合戦の日々。

特に足利義昭が信長に反旗を翻し、織田家が四面楚歌になってからは、佐々成政も戦地へ駆り出される日常を送ります。

足利義昭/wikipediaより引用

以下のように、信長の主要な戦に参加し続けました。

◆姉川の戦い(1570年)

-

姉川の戦い|織田徳川と浅井朝倉が激突!互いに引けなかった合戦の勝敗は?

続きを見る

◆長島一向一揆(1570-1574年)

-

長島一向一揆|三度に渡って信長と激突 なぜ宗徒2万人は殲滅されたのか

続きを見る

◆長篠の戦い(1575年)

-

「長篠の戦い」勝因は三段撃ちではなく天然の要害か|信長公記第121話

続きを見る

特に鉄砲隊をうまく指揮したといわれていて、長篠の戦いでは鉄砲奉行という役を任されています。

この時代、”奉行”というのは”隊長”と似たような意味です。

佐々成政ら屈強な家臣団の活躍だけでなく、信長の強運もあってか。

1573年に武田信玄が没すると、四面楚歌だった織田家の周辺もようやく落ち着き、1575年【長篠の戦い】で武田勝頼を完膚なきまでに叩きのめすと、織田家はいよいよ他国への本格的侵攻を進めて参ります。

成政もご多分に漏れず、天正三年(1575年)9月から、北陸方面の責任者となった柴田勝家の目付役として、越前に赴任することとなりました。

成政が北陸に縁が深いのもこうした経緯からでした。

手取川の戦いでは痛い目に……

北陸方面へ出向くこととなった佐々成政。

いわば柴田勝家の与力みたいな役割でもあり、同じく任じられた前田利家・不破光治と合わせたこの3名を「府中三人衆」とも呼びます。

ここからしばらく成政は、勝家・利家・光治と行動を共にしておりました。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

北陸での戦いが落ち着いていたときには、畿内へ呼び出されて、本願寺との石山合戦や荒木村重の討伐、そして荒木一族の処刑なども行っています。

天正五年(1577年)には、上杉謙信と織田軍が戦ったことで有名な【手取川の戦い】にも参加しました。

この戦いは、能登畠山氏の家臣・長続連(ちょうつぐつら)から「上杉軍に抵抗するため、織田家の力を借りたい」という要請があったもので、信長が応じました。

柴田勝家や佐々成政を含めた北陸諸将を中心に大軍を送り、上杉軍と激突したものです。

参加した武将は他に、羽柴秀吉(豊臣秀吉)や丹羽長秀、稲葉一鉄、前田利家など、そうそうたるメンバーが揃っておりました。

しかし……。

◆五行でわかる手取川の戦い

・進軍の途中で秀吉が勝手に離脱

・そもそも能登畠山氏の城(七尾城)が織田軍到着前に陥落してしまった

・織田軍が知ったのが、よりにもよって手取川を超えた直後だった

・それが上杉軍にバレ、文字通り背水の陣で攻め込まれた

・運悪く手取川の水位が上がっていて溺死者多数で大敗

織田軍にとっては最悪の事態が重なり、千人以上の戦死者・溺死者を出して惨敗してしまいます。

主だった将に被害がなかったのは、不幸中の幸いというところでしょうか。

いずれにせよ、以降、上杉謙信との真っ向勝負は避けられず、柴田勝家と共に佐々成政も正念場――というところで、またしても織田信長の強運が発揮されます。

上杉謙信/wikipediaより引用

上杉謙信が亡くなったのです。

手取川の戦いからわずか半年、1578年3月のこと。

かつて三方ヶ原の戦いで徳川織田連合軍をフルボッコにした武田信玄がその4カ月後に亡くなったことを彷彿させるような、織田家にとっては絶好のタイミングでの死でした。

佐々成政も本能寺によって運命が激変させられる

天正八年(1580年)から佐々成政は、越前ではなく越中で一向一揆や上杉家を相手に戦いました。

越中は、日本海側で越後の南西に位置する、現在の富山県ですね。

これらの戦功によって越中半国を与えられ、富山城を居城とし、大規模な改修を行っています。

上杉家対策と上方での用事をこなしながら、緊急時には兵を動かすという忙しい立場でしたが、なんとかうまくやっていたようです。

なお、このころの上杉家は、御館の乱を制した上杉景勝と直江兼続のコンビが中心となって国を動かしております。

謙信に比べたら、格段にラクな相手だったことでしょう。

こうしてほぼ順調に出世してきた成政。

その生涯は、突如の出来事により急変します。

天正十年(1582年)6月2日、【本能寺の変】が勃発するのです。

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

変が起きたとき、佐々成政は他の北陸担当諸将とともに魚津城(魚津市)を攻略しておりました。

城が落ちたのは6月3日。

おそらく、変のことが彼らに知らされたのも、この日以降のことでしょう(4日〜6日という説があります)。

戦には勝ったものの、当然のことながら北陸諸将は動揺しまくりで、なかなか方針が定まりませんでした。成政も何人かの武将と口論になったようです。

結局、一度は上杉家への攻勢を中止し、それぞれの領地へ戻ることになります。

『明智光秀は近江のどこかに駐屯しているだろう。ならば大坂にいるはずの丹羽長秀たちと連携して、挟撃するのがいい』

柴田勝家がこのように考えていたようなので、佐々成政や他の北陸諸将の中でも、この計画に参加予定の者もいたかもしれません。

実際には豊臣秀吉が、6月13日の山崎の戦いで明智軍に勝ち、

光秀も落ち武者狩りに遭って自害しておりました。

なんだかムカつく利家の能登へ攻め込んで

”主君の仇討ち”という最大の発言力を手に入れた豊臣秀吉。

他の織田諸将は、徐々に抵抗する術を失っていきます。

佐々成政は中央での政治的争いにはあまり首を突っ込まず、越中一国を平定するために動いていたので、権力欲はあまりなかったのでしょうか。

かといって、そう簡単に秀吉傘下に降るものでもありません。

まず、信長の次男・織田信雄や徳川家康が小牧・長久手の戦いで秀吉と軍事衝突したとき、佐々成政も呼応して兵を挙げました。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用

秀吉方となった前田利家の管轄する、加賀・能登のいくつかの城を攻めています。

実は以前から、成政と利家には少なからず因縁がありました。

一つは「笄斬り」と呼ばれる事件です。

利家が若かりし頃、信長の茶坊主・拾阿弥に刀の笄(髪型を整えるための道具)を盗まれたことがあります。

しかもそれは、利家の正室・まつの父の形見という大切なもの。

当然、利家は烈火のごとく怒りました。

どうみても被害者は利家ですが、なぜか信長は拾阿弥の肩を持ち、利家の訴えを聞いてくれません。

このとき佐々成政も、拾阿弥の味方をしたといわれています。

さらに、本能寺の変後の対応について北陸担当の諸将が口論になったとき、仲裁に入ったのが利家でした。

一つ一つは小さな事かもしれませんが、積み重なれば印象は強まるもの。

おそらくお互いに「こいつ、いつも俺の邪魔をしやがって」というような印象は抱いていたことでしょう。

前田利家/wikipediaより引用

少々余談ですが、前述【長篠の戦い】の際、佐々成政と利家は同じ鉄砲奉行に任じられていました。

大きなトラブルがあったという話は伝わっていませんが、もしかすると、ここでも多少の口論や衝突があったかもしれませんね。

立場的にも、心情的にも。佐々成政としてはぜひとも利家の城を落とし、発言力を強めたかったと思われます。

加賀にいた利家と能登の城を分断するため、1万5000という大軍で末森城(羽咋郡)を攻めました(末森城の戦い)。

しかし、金沢城でこの知らせを聞いた利家は、即座に出陣。

佐々軍の背後に回り込んで攻撃し、見事に追い返しています。

埋蔵金伝説も! さらさら越えの真実は?

成政は体制を立て直すべく、空いていた鳥越城(河北郡)に入って守りの体制に入りました。

しかし、彼が再び攻勢に出る前、織田信雄が秀吉と和睦を結んでしまったことで、またもや状況が急変します。

この戦い、家康にとっては「信長の息子である信雄を支える」という大義名分で成り立っていました。

よりにもよって信雄が秀吉と和睦してしまっては、戦の前提がなくなってしまうのです。

織田信雄/wikipediaより引用

信雄に協力する形で参戦していた家康も引かざるを得なくなり、成政を始めとした他の武将たちも同様。

佐々成政は抗戦を続けるべく、真冬の飛騨山脈などを越え、浜松まで自ら出向いて家康に協力を訴えました。

しかし、にべもなく断られてしまいます。

【さらさら越え】と呼ばれる有名なエピソードですので、ご存知の方も多いでしょうか。

新暦における1月下旬、寒さと雪の厳しさが最もキツいときに、標高2,000〜3,000mの北アルプスを越えてまで家康に会いに行った――という、にわかには信じがたい話です。

※黄色の地点から出発して、紫色の2箇所を通過、赤色の浜松城へ着き、家康に直訴した

近年では、

「当時50歳前後だったはずの佐々が、現代の装備でも厳しいこのルートを、厳冬期に超えられたとは考えにくい」

などの理由で、別ルートを通った説も出てきていますね。

例えば、

「佐々成政らが通ったのは標高2342mのザラ峠ではなく、もう少し南で標高も低い安房峠(1790m)ではないか?」

というものです。

行きと帰りで別のルートを使ったのでは? という意見もあるようです。

まぁ、それでも十分に半端ない根性だとは思いますが。

また「佐々成政は家康の説得がうまく行ったときのために、途中で軍資金を隠していた」という【埋蔵金伝説】もあります。

これは同じく北アルプスの鍬崎山(2089m)付近の集落に、「佐々成政が隠した埋蔵金のありかを示している」とされる里歌が伝わっているからです。

朝日さす 夕日輝く鍬崎に 七つむすび 七つむすび 黄金いっぱい光り輝く

というものだそうですが……。

【七つむすび 七つむすび】の部分以外はただの風景描写とも取れますし、朝日と夕日が一緒に出てくるあたりに違和感といいますか、暗号めいたものを感じることもできますね。

軍資金という大切なもののヒントを、部下でも家族でもなくただの村人に託した――ってのは少々現実味が薄れるような気がします。

埋蔵金についてはさておき【佐々成政が自ら家康に会いに行って説得しようとし、失敗したこと】は事実かと思われます。

成政はこの後も諦めず、しばらくの間は秀吉に反抗的な態度を取り続けていました。

秀吉御自ら富山城へ

織田家の跡継ぎを封じ込め、徳川家康とも手打ち(実質勝利)をした豊臣秀吉。

次なる天下人のポジションをほぼ手中に収めたと言ってもいいでしょう。

そんな秀吉に対して、いつまでも反抗的な態度を取る佐々成政は、次なる粛清の対象とされてしまいます。

四国の長宗我部元親を弟・豊臣秀長に攻略させた秀吉は、

長宗我部元親/wikipediaより引用

天正十三年(1585年)8月、自ら進んで佐々成政の富山城を攻め始めます。

富山城は、近くを流れる神通川の水を利用した、「浮城」と呼ばれる防御力の高い拠点だったため、秀吉も力で攻めきろうとは思わなかったようです。

秀吉軍が富山城近辺で野営していたときに台風が直撃しており、荒天による将兵や物資のさらなる損失を懸念したのかもしれません。

この時点では、まだ九州征伐も残っていますから、成政一人の攻略で多くの時間や人員、物資をかけるわけにもいかなかったでしょう。

一方の佐々成政にしても、立てこもるだけではいずれ攻略されることを悟り、攻城開始から7日後に降伏を申し出ています。

剃髪して僧衣をまとい、初めて恭順の意を示したとも。

それでも当初の秀吉は、成政を処刑しようとしていたそうです。

幸い、織田信雄が口添えをしてくれて、一命は助けられました。

もともと信雄に裏切られたようなものなんですけどね。まぁ、本能寺直後の混乱期ですからしゃあないっすな。

肥後国人一揆

佐々成政の領地は越中東部の新川郡以外を没収とされ、妻子と共に大坂へ住まわされました。

大坂では、御伽衆の一員になっております。エライ人の話し相手になる人のことです。

秀吉は元大名や信長の家臣&弟などを降した後、よくこの役職に据えていました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

御伽衆には商人や茶人などもいたため、その方面に興味がある人にとっては、良い職場だったかもしれません。

が、成政のような生粋の武将だと、合う・合わないが激しかったでしょうね。

佐々成政が詠んだとされる歌もいくつか残っているので、そういった話題で慰められていたら良いのですが。

また、成政は家臣の武辺話を聞くのが好きだったそうですから、似たような境遇の武将と友情が生まれていたかもしれません。

天正十五年(1587年)、九州征伐の頃には許され、武将として参加。

このときの功績で肥後の大部分を与えられ、佐々成政は大名に復帰しました。

九州は全体的に地元国人衆の勢力が強いため、秀吉は統治にあたり、佐々成政にいくつかの条件をつけたとされています。

・国人の領地はそのままにすること

・三年間は検地をしないこと

・一揆防止に努めること

内容だけ見れば、一瞬「マトモな内容では?」と思ってしまうかもしれません。

しかし、成政の立場にしてみれば、たまったもんじゃありません。

多くの家臣を連れて行くわけですから、彼らに十分な禄を与えるためにも検地をしなければ割り振りができないのです。

そこで検地を強行した結果、国人の強い反発を受け、一揆が起きてしまいます。

【肥後国人一揆】の始まりでした。

最期は法園寺で切腹

佐々成政はこれを力尽くで抑え込もうとしました。

しかし、かなりの苦戦を強いられ、結局、近隣の小早川隆景(筑前)や立花宗茂(筑後)らの援軍でようやく鎮圧に至ります。

絵・小久ヒロ

秀吉は激怒です。

このときは毛利家の僧侶・安国寺恵瓊が助命を願い出るのですが、結局、許されず、佐々成政は天正十六年(1588年)閏5月、法園寺(尼崎市)で切腹させられました。

享年53。

※1536年生まれとした場合

辞世は次の通り。

この頃の 厄妄想を 入れ置きし 鉄鉢袋 今破るなり

鉄鉢には二つの意味があります。

一つは、僧侶が托鉢に使うための鉄製の鉢です。

もう一つは、兜の頭を覆う部分の飾りで、鉄製です。

戦国期の武将であり、一度は出家している佐々成政ですから、どちらの意味でも間違いではなさそうですね。

「この頃の厄妄想」というのは、近くは肥後国人一揆に関する不運や不始末、長くみれば本能寺の変以降の不遇などでしょうか。

正解は成政の胸の内でしょうけれども、無念さがうかがえる辞世です。

なお、佐々成政の肥後統治失敗については、近年、2つの見方が出てきております。

・最初から秀吉は成政が失敗するのを見越していて、それを口実に成政を始末するつもりだった

・秀吉はこのとき既に朝鮮出兵を視野に入れていて、成政の能力を信用し、兵站となりうる肥後を任せようとした

他、本能寺の変が起きた際の動きや、さらさら越えの真偽及びルート、側室・早百合(さゆり)伝説など、今後の研究でひっくり返りそうなところが多々ある武将です。

できれば、好ましい部分が多く見えてくると良いですね。

あわせて読みたい関連記事

-

戦国末期の肥後国人一揆|成政が切腹に追い込まれたのは秀吉の策略か

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

桶狭間の戦い|なぜ信長は勝てたのか『信長公記』の流れを振り返る

続きを見る

-

斎藤龍興の生涯|美濃を追われ信長へ執拗に反撃を繰り返した道三の孫

続きを見る

【参考】

国史大辞典

花ケ前盛明『佐々成政のすべて』(→amazon)

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)

佐々成政/wikipedia