こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【佐々成政の生涯】

をクリックお願いします。

手取川の戦いでは痛い目に……

北陸方面へ出向くこととなった佐々成政。

いわば柴田勝家の与力みたいな役割でもあり、同じく任じられた前田利家・不破光治と合わせたこの3名を「府中三人衆」とも呼びます。

ここからしばらく成政は、勝家・利家・光治と行動を共にしておりました。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

北陸での戦いが落ち着いていたときには、畿内へ呼び出されて、本願寺との石山合戦や荒木村重の討伐、そして荒木一族の処刑なども行っています。

天正五年(1577年)には、上杉謙信と織田軍が戦ったことで有名な【手取川の戦い】にも参加しました。

この戦いは、能登畠山氏の家臣・長続連(ちょうつぐつら)から「上杉軍に抵抗するため、織田家の力を借りたい」という要請があったもので、信長が応じました。

柴田勝家や佐々成政を含めた北陸諸将を中心に大軍を送り、上杉軍と激突したものです。

参加した武将は他に、羽柴秀吉(豊臣秀吉)や丹羽長秀、稲葉一鉄、前田利家など、そうそうたるメンバーが揃っておりました。

しかし……。

◆五行でわかる手取川の戦い

・進軍の途中で秀吉が勝手に離脱

・そもそも能登畠山氏の城(七尾城)が織田軍到着前に陥落してしまった

・織田軍が知ったのが、よりにもよって手取川を超えた直後だった

・それが上杉軍にバレ、文字通り背水の陣で攻め込まれた

・運悪く手取川の水位が上がっていて溺死者多数で大敗

織田軍にとっては最悪の事態が重なり、千人以上の戦死者・溺死者を出して惨敗してしまいます。

主だった将に被害がなかったのは、不幸中の幸いというところでしょうか。

いずれにせよ、以降、上杉謙信との真っ向勝負は避けられず、柴田勝家と共に佐々成政も正念場――というところで、またしても織田信長の強運が発揮されます。

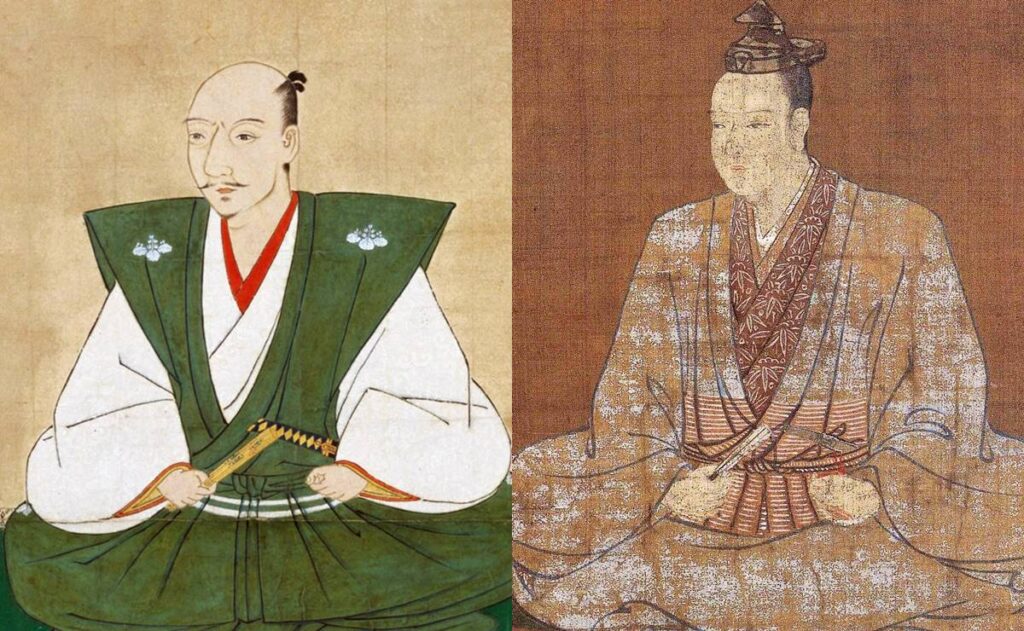

上杉謙信/wikipediaより引用

上杉謙信が亡くなったのです。

手取川の戦いからわずか半年、1578年3月のこと。

かつて三方ヶ原の戦いで徳川織田連合軍をフルボッコにした武田信玄がその4カ月後に亡くなったことを彷彿させるような、織田家にとっては絶好のタイミングでの死でした。

佐々成政も本能寺によって運命が激変させられる

天正八年(1580年)から佐々成政は、越前ではなく越中で一向一揆や上杉家を相手に戦いました。

越中は、日本海側で越後の南西に位置する、現在の富山県ですね。

これらの戦功によって越中半国を与えられ、富山城を居城とし、大規模な改修を行っています。

上杉家対策と上方での用事をこなしながら、緊急時には兵を動かすという忙しい立場でしたが、なんとかうまくやっていたようです。

なお、このころの上杉家は、御館の乱を制した上杉景勝と直江兼続のコンビが中心となって国を動かしております。

謙信に比べたら、格段にラクな相手だったことでしょう。

こうしてほぼ順調に出世してきた成政。

その生涯は、突如の出来事により急変します。

天正十年(1582年)6月2日、【本能寺の変】が勃発するのです。

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

変が起きたとき、佐々成政は他の北陸担当諸将とともに魚津城(魚津市)を攻略しておりました。

城が落ちたのは6月3日。

おそらく、変のことが彼らに知らされたのも、この日以降のことでしょう(4日〜6日という説があります)。

戦には勝ったものの、当然のことながら北陸諸将は動揺しまくりで、なかなか方針が定まりませんでした。成政も何人かの武将と口論になったようです。

結局、一度は上杉家への攻勢を中止し、それぞれの領地へ戻ることになります。

『明智光秀は近江のどこかに駐屯しているだろう。ならば大坂にいるはずの丹羽長秀たちと連携して、挟撃するのがいい』

柴田勝家がこのように考えていたようなので、佐々成政や他の北陸諸将の中でも、この計画に参加予定の者もいたかもしれません。

実際には豊臣秀吉が、6月13日の山崎の戦いで明智軍に勝ち、

「山崎合戦之地」の石碑(天王山/京都府乙訓郡大山崎町)

光秀も落ち武者狩りに遭って自害しておりました。

なんだかムカつく利家の能登へ攻め込んで

”主君の仇討ち”という最大の発言力を手に入れた豊臣秀吉。

他の織田諸将は、徐々に抵抗する術を失っていきます。

佐々成政は中央での政治的争いにはあまり首を突っ込まず、越中一国を平定するために動いていたので、権力欲はあまりなかったのでしょうか。

かといって、そう簡単に秀吉傘下に降るものでもありません。

まず、信長の次男・織田信雄や徳川家康が小牧・長久手の戦いで秀吉と軍事衝突したとき、佐々成政も呼応して兵を挙げました。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用

秀吉方となった前田利家の管轄する、加賀・能登のいくつかの城を攻めています。

実は以前から、成政と利家には少なからず因縁がありました。

一つは「笄斬り」と呼ばれる事件です。

利家が若かりし頃、信長の茶坊主・拾阿弥に刀の笄(髪型を整えるための道具)を盗まれたことがあります。

しかもそれは、利家の正室・まつの父の形見という大切なもの。

当然、利家は烈火のごとく怒りました。

どうみても被害者は利家ですが、なぜか信長は拾阿弥の肩を持ち、利家の訴えを聞いてくれません。

このとき佐々成政も、拾阿弥の味方をしたといわれています。

さらに、本能寺の変後の対応について北陸担当の諸将が口論になったとき、仲裁に入ったのが利家でした。

一つ一つは小さな事かもしれませんが、積み重なれば印象は強まるもの。

おそらくお互いに「こいつ、いつも俺の邪魔をしやがって」というような印象は抱いていたことでしょう。

前田利家/wikipediaより引用

少々余談ですが、前述【長篠の戦い】の際、佐々成政と利家は同じ鉄砲奉行に任じられていました。

大きなトラブルがあったという話は伝わっていませんが、もしかすると、ここでも多少の口論や衝突があったかもしれませんね。

立場的にも、心情的にも。佐々成政としてはぜひとも利家の城を落とし、発言力を強めたかったと思われます。

加賀にいた利家と能登の城を分断するため、1万5000という大軍で末森城(羽咋郡)を攻めました(末森城の戦い)。

しかし、金沢城でこの知らせを聞いた利家は、即座に出陣。

佐々軍の背後に回り込んで攻撃し、見事に追い返しています。

※続きは【次のページへ】をclick!