織田信長が、室町幕府15代将軍となる足利義昭を奉じて上洛したのは永禄十一年(1568年)のこと。

将軍をサポートしたことで細川藤孝や明智光秀との関係も深くなり、織田家の躍進が始まるため、この1568年は織田家にとって大きな年となりましたが、実はその2年前にも、実行直前で断念した【幻の上洛計画】がありました。

それを示す書状が見つかり、大きな話題となったのです。

書状とは、熊本県立美術館らが発見したもの。

『信長からの手紙』展を準備するため関連資料を精査していたところ、同館と熊本大永青文庫研究センター、東大史料編纂所の共同調査で確認されました。

なぜ今頃になって「発見」とされたのか?

というと以下の図録にあるように「紙の裏側」に書かれていたからです。

正確に言えば、一度使った書状を後で再利用したため、裏側に記録が残されていたんですね。

少し詳しく見て参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

2年早い信長「幻の上洛計画」

まずは展示図録「信長からの手紙」から、その解説を引用してみますね。

<初公開の一色藤長・三淵藤英連署書状は、米田与右衛門家に伝わる医書の料紙の裏に書き込まれていた14通の同趣旨の文書のうちの1通。

永禄九年(1566)八月に矢島の義昭と信長の上洛計画が立てられたが、直前に六角氏の裏切りにあるなどしてそれが頓挫したために、発給されずに反故紙になって、そのために現在まで伝わったという、驚くべき文書である。>

(展示図録「信長からの手紙」より)

実は「幻の上洛計画」自体は研究者には知られていました(下にある永禄八年の信長文書などから)。

この書状は実際には発給されない「投函前のお手紙」ということで、大変に貴重な資料とされています。

では、赤字部分「矢島の義昭」とはどういうことなのか?

室町幕府13代将軍・足利義輝が、三好勢に攻められ自害すると、自らの身の危険を感じたのが当時僧侶だった足利義昭。

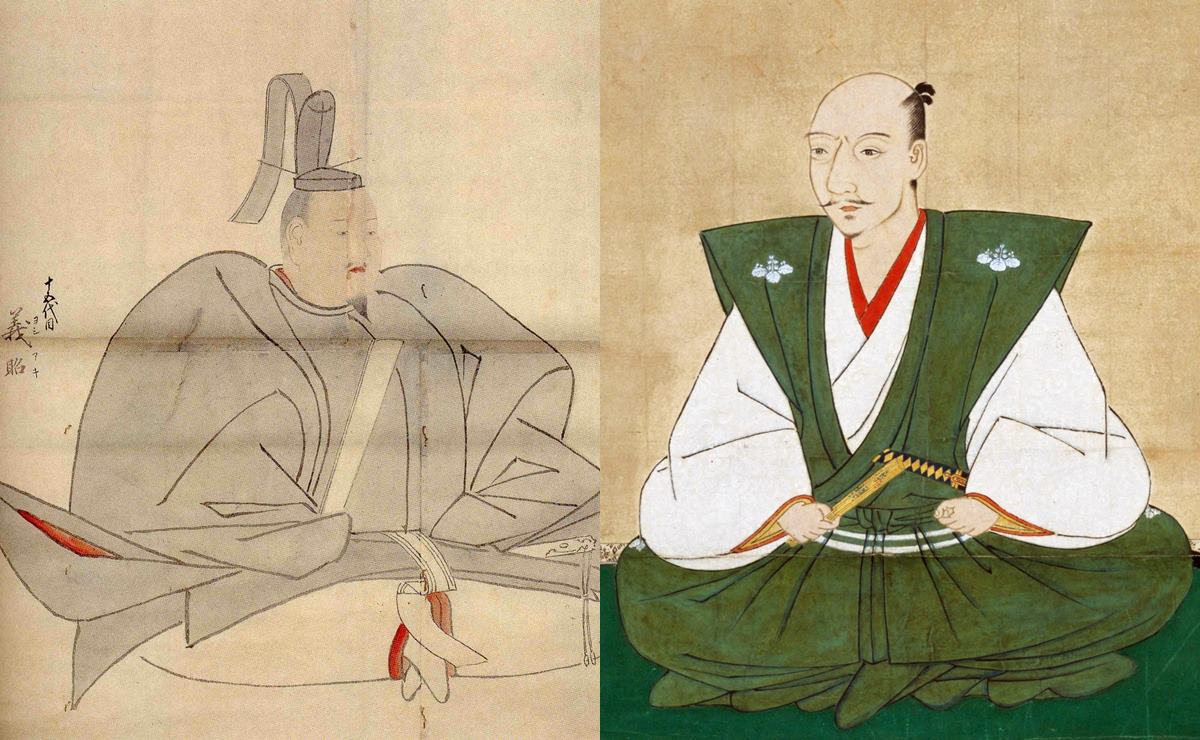

足利義昭/wikipediaより引用

奈良を脱出して、近江国(滋賀県)の観音寺城(近江八幡市)の六角氏を頼り、亡命しました。

その滞在先が矢島(滋賀県守山市)だったのです。

偉い将軍さまは直接お手紙を出さないので、形式的には部下が出しています。

このときは幕臣の三淵藤英(みつぶちふじひで)・一色藤長(いっしきふじなが)が書いています。

大河ドラマ『麒麟がくる』でもお馴染みの二人ですね。

「地元で反乱です。日本海へ逃げてください」

原文はこのようになっています。

もちろん読めなくても問題ありませんので、サッと目をお通しください。

御退座之刻、其国以馳走

無別儀候、然者、為 御入洛御供

織田尾張守参陣候、弥被頼

思食候条、此度別被抽忠節様、

被相調者、可為御祝着之由候、

仍国中ヘ御樽可被下候間、

此等之通被相触、参会之儀、

可被相調候、定日次第可被差越

御使候、猶巨細高勘・高新・冨治豊

可被申候、恐々謹言、

八月廿八日 藤英(花押)

藤長(花押)

菊川殿

菊川殿というのは、伊賀国か山城国の武士と考えられています。

義昭(このときは還俗して義秋)が奈良から脱出するときに協力した者たちですね。

義昭が幕府再興のために上洛する時に、尾張守の織田信長が協力してくれることになったことを伝え、義昭への忠節を依頼する内容です。しかし……。

織田信長/wikipediaより引用

なんと、8月28日の翌日に、世話人だったはずの六角氏の裏切りが発覚。

直前で上洛計画は頓挫してしまい、近江を脱出した義昭は、若狭の武田氏を経由して越前(いずれも福井県)一乗谷・朝倉氏のもとへ亡命しました。

※続きは【次のページへ】をclick!