どうも、こんにちは!

れきしクンこと長谷川ヨシテルです。

全国的にはあまり知られていないけども、ある地域ではバツグンの知名度を誇るご当地武将を紹介している当連載。

本日、ピックアップするご当地武将は「朽木元綱(くつきもとつな)」さんです!

「朽木元綱? 知ってるに決まってるじゃん」

という方、それは日々“戦国に浸りすぎ”かと思われます(笑)。

私は以前、朽木元綱さんの領地を取材で訪れ、朽木元綱や深い関係にあった足利将軍家についてのトークイベントで参加者の皆さんに尋ねて見たところ

「聞いたことない!」

「名字からして何て読むの?」

という反応が多いものでした。

残念ながら肖像画が伝えられていないので、どういった外見だったかも分からないのが知名度にも影響していそうですね。

鯖街道が走る京都への要衝エリア・朽木谷

まずは朽木元綱さんの本拠地だった「朽木谷」の風景をご覧ください。

実に、のどかで良いところ!

京都から車で1時間ちょっと北東にある滋賀県の山間部で、琵琶湖からも10km以上離れた地域です。

元々は「朽木村」でしたが、2005年に合併して「高島市」の一部になっています。

「朽木谷」というのは古くからの俗称です。

中央には、13世紀はじめの鎌倉時代に整備された若狭街道が走っており、若狭から京都に鯖を運ぶためにも使われていたことから、通称「鯖街道」とも呼ばれています。

なんでも、塩で〆たサバを若狭から1日かけて京都に運ぶと、ちょうど良い塩加減になったそうで、都でも人気を博したとのこと。

「鯖寿司」は朽木谷の名物にもなっているので、史跡巡りの合間に食べてきました!

これはもう“ウマすぎ謙信”でした!(最近推してるけど、どこにもハマってないフレーズ)

クセや臭みは一切なく、ただただサバの熟成された旨味だけが凝縮されている――本当に美味しいお寿司でした。

当時おそらく、この美味しいサバ料理を食べていたであろう、今回の主役である朽木一族と朽木元綱さん。

マイナーではありますが、戦国史を大きく動かす決断を2回も下しているんですよ。

元綱さんの決断が無ければ、日本史は大きく変わっていたかも!(特に1回目のやつ)

てなわけでその歴史を見て参りましょう。

鎌倉幕府創設に関わった名家の系譜

まず「朽木家って何者よ!」ってことなんですけど……結論からいうと、結構な“名門”です。

朽木家の祖と言われるのは、鎌倉時代初期の「朽木義綱」。

「綱」は朽木家の当主が代々使用した通り字(例えば信長の織田家だと「信」)です。

名門武家のルーツと言えば、だいたい「平安時代後期から鎌倉時代初期」に遡ることができ、ここではさらに朽木家のご先祖様もご紹介しておきましょう。

源頼朝が伊豆で挙兵した頃からの側近で、鎌倉幕府の創設初期メンバーに「佐々木定綱」(近江源氏の出身)という武士がいます。

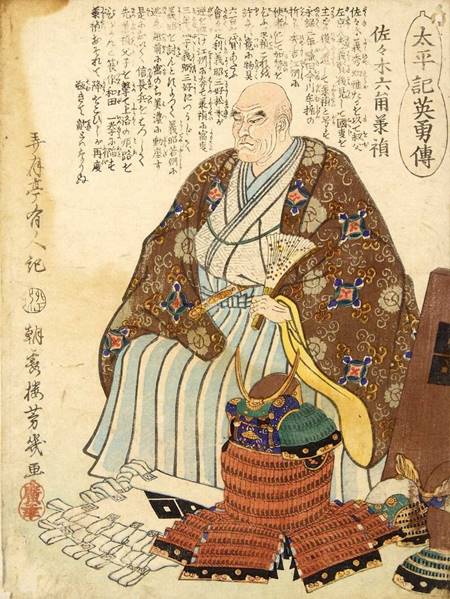

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

【治承・寿永の乱】(いわゆる源平合戦)で武功を挙げ、近江国(滋賀県)はじめ4カ国の守護に指名されました。

その定綱の息子に佐々木信綱がいます。

承久3年(1221年)に起きた【承久の乱】(鎌倉幕府と後鳥羽上皇の戦い)で、鎌倉幕府側として大活躍した武将なのですが。

この佐々木信綱は父から引き継いだ近江国を息子たち4人に分割相続させます。

朽木谷を含む高島郡を相続したのが次男の「高島高信」でした。なんか、色々と高そうな名前ですね(笑)。

高島高信はさらに、息子4人へ領地を分割相続。

その中で朽木谷を与えられたのが、三男の「朽木義綱」だったというわけです。

長々とした説明になりましたが、つまりは

【朽木一族のルーツ】

佐々木定綱(頼朝の側近)

│

佐々木信綱(承久の乱で活躍)

│

高島高信(高島郡を相続)

│

朽木義綱(朽木家の祖)

という流れですね。

要するに朽木家は「鎌倉幕府創設に関わった名家の系譜」なんです。

彼ら高島高信の子孫たちは琵琶湖の西一帯に勢力を伸ばし、代表的な家が7つあったことから「高島七頭(党)」とも呼ばれています。

ちなみに永禄11年(1568年)の織田信長上洛戦で滅ぼされる六角家も、佐々木信綱の系譜だったりします。

六角家は、高島高信の弟(佐々木信綱の三男)にあたる「六角泰綱」から始まり、織田信長の時代は「六角義賢(承禎)」という武将が当主でした。

六角家は佐々木信綱の系譜の本家にあたり、近江国の守護を務める家柄でもあります。

つまり、朽木元綱さんは本家である六角家の分家にあたり、六角承禎の遠〜い親戚でもあったというわけですね!

※続きは【次のページへ】をclick!