真っ先に上田城を思い浮かべる方が多いと思われます。

徳川軍の猛攻を二度に渡って跳ね返した【第一次上田合戦(1585年)】と【第二次上田合戦(1600年)】。

いずれも寡兵が大軍を破る構図は、さながらマンガのようでもあり、真田ファンに支持される要因の一つでありましょう。

しかし、上田城を念頭に置いて注目したいのが【天正壬午の乱】であります。

当時の真田家当主だった真田昌幸が、上杉、北条、徳川相手にコロコロと立場を変え【表裏比興の者】と称されたことでも知られる大きな戦乱。

一つ間違えれば真田家全体が滅ぼされかねない状況で、昌幸は非常にクレバーかつアグレッシブな戦略でついには生き残ったのです。

実は、この戦乱の最中に上田城も作られており、後に、真田信之が大名として生き残れたのも、天正壬午の乱を生き抜いたからにほかなりません。

3つの大国に囲まれた真田は、いかにして家名を守ったのか?

天正10年(1582年)10月29日は徳川家康と北条氏直が和睦し、天正壬午の乱が終結した日。

上田城の特性を把握しながら、この大きな戦乱を振り返ってみましょう。

真田昌幸/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

上田城 築城当時の様子は地形から読み取れる

実は、現在の上田城は真田昌幸の手によるものではありません。

漫画『センゴク』でもお馴染み仙石秀久の息子・忠政の統治時代に大改築されてしまったのです。

どのような城だったのか、という当時の記録も少なく、往年の姿はほとんど分かっていません。

しかし、ご安心ください。

天正壬午の乱の最中に真田昌幸が築城し、その後、二度も徳川方を退けた史実は間違いなくこの地に存在します。

たとえ当時の縄張りは失われていても、現代でも変わらない上田の地形が色々なことを教えてくれます。

戦国の城は、自然の地形を活かして作られているからこそ、縄張りが失われても推測できる事実が多々あり、それを探っていくのも城マニアの喜び。

早速、本題へと参りますと、上田城は千曲川沿いの崖(尼が淵)と、河岸段丘の地形を取り込んで造られた崖城です。

河岸段丘とは、タモリ倶楽部でときどき登場しますね。

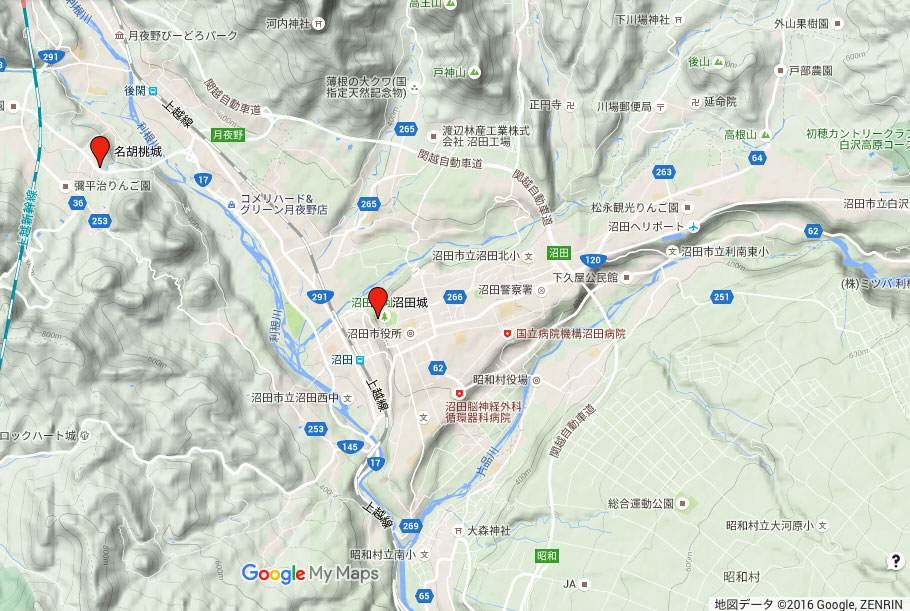

河岸段丘の典型例としてよく注目される群馬県沼田市の河岸段丘・赤みを帯びている部分ほど高度が高くなる/Wikipediaより引用

平地面と崖のような急斜面が交互に連なった土地のことであり、上田城でも当然その特長を利用。

ただし、この城が真田昌幸によるエポックメーキングな城だったかというと、そうでもありません。

昌幸が参考にできたであろう多数の前例があり、昌幸本人が確実に訪れたことのある城だけに絞っても、3つの城を挙げることができます。

1つ目は武田信玄の腹心である山本勘助によって築城されたという「海津城」。

現在の「松代城」です。

海津城は武田信玄の時代、川中島を実効支配するための城として、千曲川を挟んで川中島の対岸の地に築かれました。

千曲川の大河を天然の水堀として築城された平城です。

信濃の北部ですので完全に内陸地ではありますが、海の船着き場や渡し場のように見えたので「海津」の名が付いたと云われています。

「海も見たことないくせに!」というより、海を見たことがないからこそのネーミングだったのでしょう。

現在は松代城にその名残りを残しつつ、千曲川の流れは上田市同様に大きく変わりましたので、残念ながら当時の威容は拝めません。

『甲陽軍鑑』には激戦だった第4回の川中島の戦いに、真田昌幸が15歳で初陣していたとの記述がありながら、史実的な詳細は不明です。

ただし、その頃の昌幸が武田信玄の近習として仕えていたことは確か。

となれば本陣にお供していても不自然ではありませんし、海津城築城時の詳細を信玄と勘助の会話から聞き知っていたことは間違いないでしょう。

謙信が越後以外で初めて直轄化した「沼田城」

2つ目は西上野(現在の群馬県)の「沼田城」です。

この城は蓮根川と片品川、そして坂東太郎の異名を持つ暴れ川・利根川によって三方を削られた台地の河岸段丘を利用した崖城でした。

沼田城は、関東管領に就任した上杉謙信が、越後から関東に入る拠点として、謙信が初めて越後以外で直轄化した城でした。

越後と北関東、そして北信濃を結ぶ要衝の地にあり、領国を拡大しなかったことで有名な謙信でさえも押さえてしまいたくなるほど、沼田城が戦略的にも軍事的にも重要な城だということが分かります。

沼田は非常に広大な台地ですので、天然の要害であったばかりではなく、大軍の集合地点として理想的な場所でした。

また、謙信は、この沼田城を拠点として、浅間山の北周りで侵攻できる軍用道路も整備しました。これによって、何かと行軍の障害となる利根川を渡らずに、下野国(現在の栃木県)の佐野あたりまで進軍することを可能にしたのです。

守ってよし、攻めてよし――沼田城は、まるで航空母艦のような城でした。

しかし、それだけ大事な城ですから、当然、争いも起きます。

沼田城は、謙信没後に起こった上杉家の内紛【御館の乱】のドサクサに紛れて、北条家に奪取されます。

上杉景勝/wikipediaより引用

関東を治める北条家にとっても沼田の地が諸勢力の関東への侵入を阻むための最重要拠点だったことが分かりますね。

沼田城が北条家のものになった後、今度は武田勝頼と上杉景勝が手を組み、武田家臣の真田昌幸が沼田城を攻略しました。

川の流れや河岸段丘の巨体な崖を利用した城は非常に攻めにくい――。

昌幸も、このときはそう強く感じたに違いありません。

彼は無理攻めせず、父の真田幸綱(真田幸隆)が堅城・砥石城を調略だけで奪ったときと同じように、調略で要害堅固の沼田城を奪いました。

さすがの手腕です。

表裏比興なだけではありません。

というか表裏比興な内面を自覚しているからこそ、人の心の動きに敏感だったのかも……。

勝頼の拠り所になるハズだった新府城は昌幸が縄張り

3つ目は真田昌幸自身が縄張りしたと伝わる甲斐の「新府城」です。

新府城は、武田勝頼が甲府の躑躅ヶ崎館から居城を移した武田家最後の居城です。

この新府城は、釜無川と塩川の侵食で出来た「七里岩」と呼ばれる巨大な屏風岩の上に築かれた城。

甲州流築城術を組み合わせて、さらなる要害化に成功します。

昌幸が築城に携わり、わずかな期間ではありますが滞在していたことは間違いありません。

このように上田城築城以前にも川沿いの城は数多く存在しています。

真田昌幸自身も海津城は守備側として、沼田城は攻城側として、そして新府城は築城に関わりましたので、これらの前例をすべて盛り込むようにして上田城を築城したことは十分に考えられます。

上田城が真田昌幸の独創的な発想によるものでなくとも、先例を研究し、自分のものにして実践に応用する能力こそ昌幸の真骨頂ではないでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!