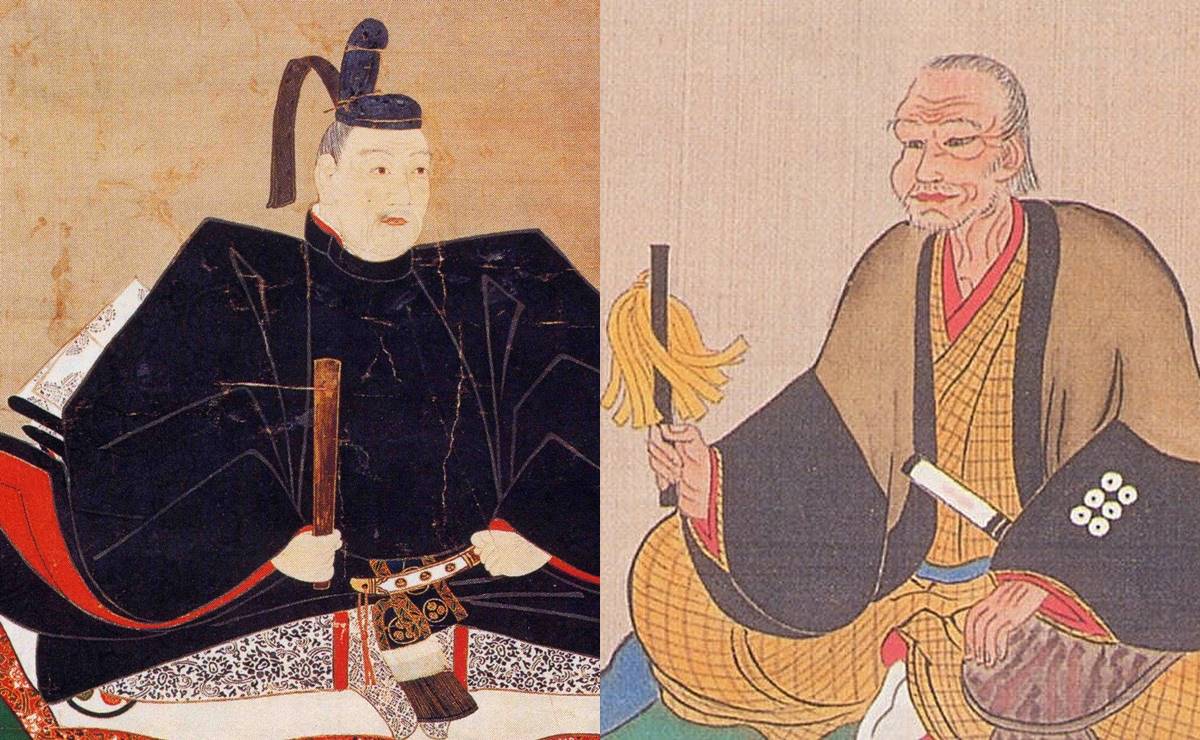

名将・真田昌幸の名を全国に轟かせた上田合戦。

天正13年(1585年)第一次と、慶長5年(1600年)第二次の、都合2度にわたって起きていて、徳川の大軍を撃退した武勇伝は現代にまで鳴り響くほどです。

しかし一次と二次では、内容も意味合いも大きく異なります。

【第一次上田合戦】は、そもそも【天正壬午の乱】からの流れで勃発しました。

上杉・北条・徳川の大国に囲まれ、自らの領土防衛に全力投球していた真田が徳川と激突。

数倍の兵力を持つ徳川軍相手に勝利しました。

それが第一次上田合戦です。

真田昌幸/wikipediaより引用

では【第二次上田合戦】とは?

慶長5年(1600年)9月4日に始まった、徳川軍と真田軍、歴史に残る戦いを振り返ってみましょう。

※以下は天正壬午の乱と第一次上田合戦の関連記事となります

-

天正壬午の乱|滅亡後の武田領を巡り 徳川・上杉・北条・真田が激突した大戦乱

続きを見る

-

第一次上田合戦|真田昌幸が魅せた戦術の妙 徳川軍を翻弄した“智略”とは?

続きを見る

第二次上田合戦は関ヶ原の余波

第二次上田城の戦いとも呼ばれ、今回の合戦も目的は同じく領土確保なれど、その状況はまるで異なります。

慶長5年(1600年)という年次に注目――と言えばもうわかりますよね。

そうです【関ヶ原の戦い】の余波を受けたものです。

真田家は、時を同じくして開かれるであろう

三成西軍

vs

家康東軍

という戦いで、西軍勝利に貢献するのが目的であり、秀忠との戦いは同年9月4日に始まっています。

昌幸にしてみれば、戦後に『領土を拡大してやろう!』という意思も多分にあったでしょう。

この戦いでは、たとえ東軍に上田城を攻略されたとしても、最終的に石田三成が勝てばOK!

生き残ってさえいれば、再び領土に戻ってこれる状況です。

徳川家臣・鳥居元忠のように、敵地である伏見城で孤立して、城を枕に討ち死にするような悲壮感など、真田昌幸と真田信繁の表裏親子には微塵もありません。

-

真田昌幸の生涯|三成に“表裏比興の者”と評された謀将 その実力とは?

続きを見る

-

真田信繁(幸村)の生涯|ドラマのような英雄だったのか 最新研究から実像を考察

続きを見る

西軍勝利のためならば、大軍に合流するより、地の利を生かして東軍の西進を阻む――そんな遊撃部隊としての役割に徹したのです。

そこで今回注目の第二次上田合戦は、関ヶ原の戦いが起きる前の、周囲の状況から見ておきましょう。

東山道と東海道のキモになるのが美濃岐阜城

昌幸が徳川と対する直前。

美濃の岐阜城では、織田秀信(元・三法師)が東軍と衝突し、わずか一日で落城しておりました。

いわゆる【岐阜城の戦い】です。

-

岐阜城の戦い|東軍・西軍の名将が激突した関ヶ原前哨戦 その結果とは?

続きを見る

岐阜城を落とし、美濃を支配下に置けば東海道と東山道が使えますので、大軍の速やかな集合が可能となります。

そこで家康の江戸城出発と同時に徳川秀忠も主力を率いて、東山道から美濃を目指しました。

最近でこそ、徳川秀忠は関ヶ原に遅参したのではなく、そもそもの目的が東山道の制圧だったなんてことも云われたりします。

-

徳川秀忠の生涯|全部で11人いた家康の息子 なぜ秀忠が二代将軍に選ばれた?

続きを見る

それが途中で命令変更になり、美濃に集結することになったものの、利根川の氾濫で伝令が遅達。

いざ秀忠に伝わった頃には時既に遅しであり、遅参は真田昌幸との合戦だけが原因ではないというんですね。

いずれも真偽は不明ながら、

「まぁ……何を言おうと、負け惜しみに変わりませんな」

と、つい昌幸目線で答えたくなってしまいます。

たとえ秀忠の東山道組に予定変更が伝えられたにせよ、東海道組と美濃で合流予定だったことは明白。家康がギリギリまで東山道組を待っていたことからも間違いありません。

しかも通常は、東海道より東山道の方が、旅程の計算がしやすいと云われています。

江戸時代を通じてもそうですが、東海道には安倍川や大井川など、横断しなければならない大河がいくつもあり、それだけに天候にも左右されやすくなれます。

大雨で水かさが増せばそれだけで危険。

予定通りの行程で行くことが難しいといわれていたのです。

一方、東山道(後に中山道)は東海道よりも距離がありますが、天候にほとんど左右されません。

むしろ、ある程度、日程を調整しながら進まないと、東海道組より早すぎる到着になってしまう可能性もあり、日数に余裕があったことから上田城攻めが行われたのではないでしょうか。

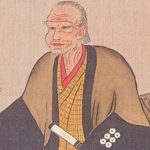

美濃へ急ぐ派の正信と、上田城攻略派の利勝

このとき西軍支持に回っていた真田昌幸に対し、徳川諸将の間では意見が分かれておりました。

本多正信のように

「あんなやつらは放っておいて家臣は15分前行動!さっさと現地を目指すべし!」

と、美濃へ急ぐ派。

-

本多正信の生涯|家康が頼りにした側近は頭脳明晰で敗者に優しい平凡武将

続きを見る

土井利勝のように

「いやいや、上様に手土産忘れるな!」

と、積極的にせん滅すべし派に割れたと云われます。

-

土井利勝の生涯|戦国武将から幕府初の大老へ 家康隠し子説の真相は?

続きを見る

そしていつの時代も、ごもっともな消極的作戦より、勇ましい意見の方が通るのが武将たちの理屈。

当初から上田城攻略は家康の命令だったとも云われておりますが、秀忠はまず「降伏勧告」を出しているので、最初から力攻めの意思はありませんでした。

意見の割れた徳川家臣団に対し、「降伏勧告」という折衷案を採用した二代目の調整感覚はさすがですね。

そんな事情があるとは知らない真田昌幸は、ここで徳川方をクギ付けにすることによって、畿内で東軍の集結を妨害できると考え、徳川方を挑発するのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!