慶長15年10月18日(1610年12月3日)は本多忠勝の命日である。

戦国最強武将として、あるいは徳川四天王として、現在ではまるで軍神のような存在感を放っているが、実際のところ忠勝にはどんな戦歴があったのか。

戦(いくさ)が消えてしまった関ヶ原以降は、どのように過ごしていたのか。

本記事で、武人として華々しい忠勝の活躍をリストにまとめ、その晩年を振り返ってみよう。

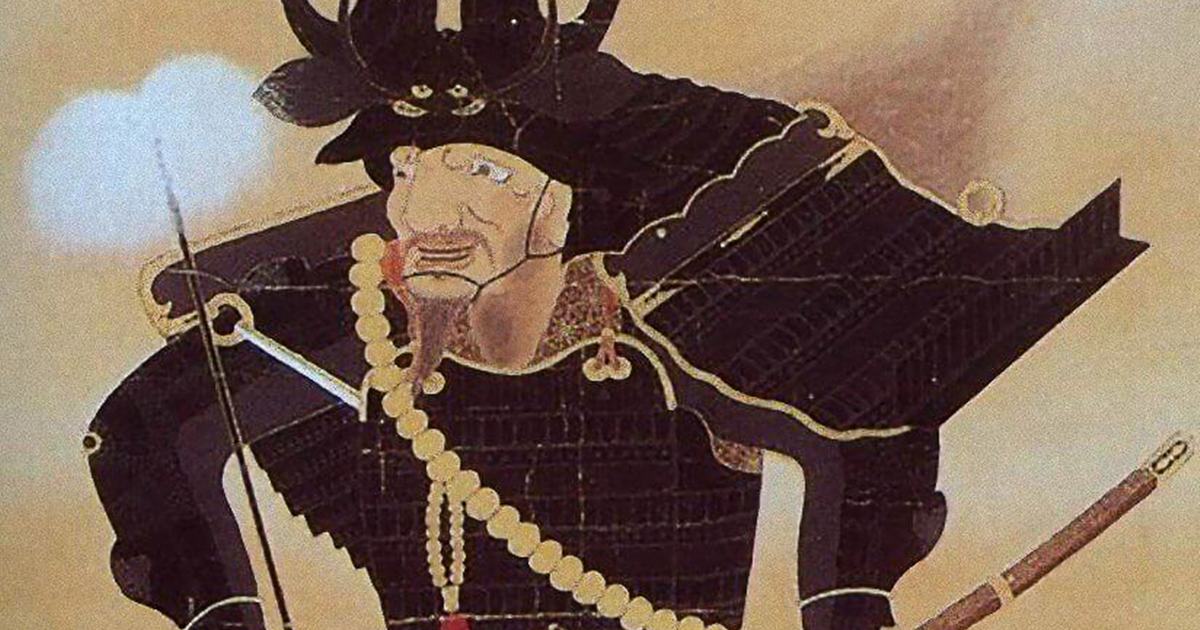

本多忠勝/wikipediaより引用

本多忠勝 戦国最強の証

なぜ本多忠勝は最強武将と称されるのか――。

それは常に少数精鋭で伝説的な戦闘を数多く残しているからであろう。

五十七度の合戦に出て、常に最前線で戦いながら生涯無傷であったという経歴はよく知られ、突撃戦法を駆使して満身創痍だったとされる井伊直政とはよく比較されるところ。

井伊直政/wikipediaより引用

まずは忠勝の初陣から関ヶ原の戦いまで、主な武功やエピソードをまとめてみよう。

永禄3年(1560年)大高城の兵糧入れ

13歳……桶狭間の戦いの前哨戦で初陣を飾る

永禄4年(1561年)登屋ヶ根城攻め

14歳……叔父の本多忠真から敵首を譲られようとするのを断り、自分で初首を挙げる

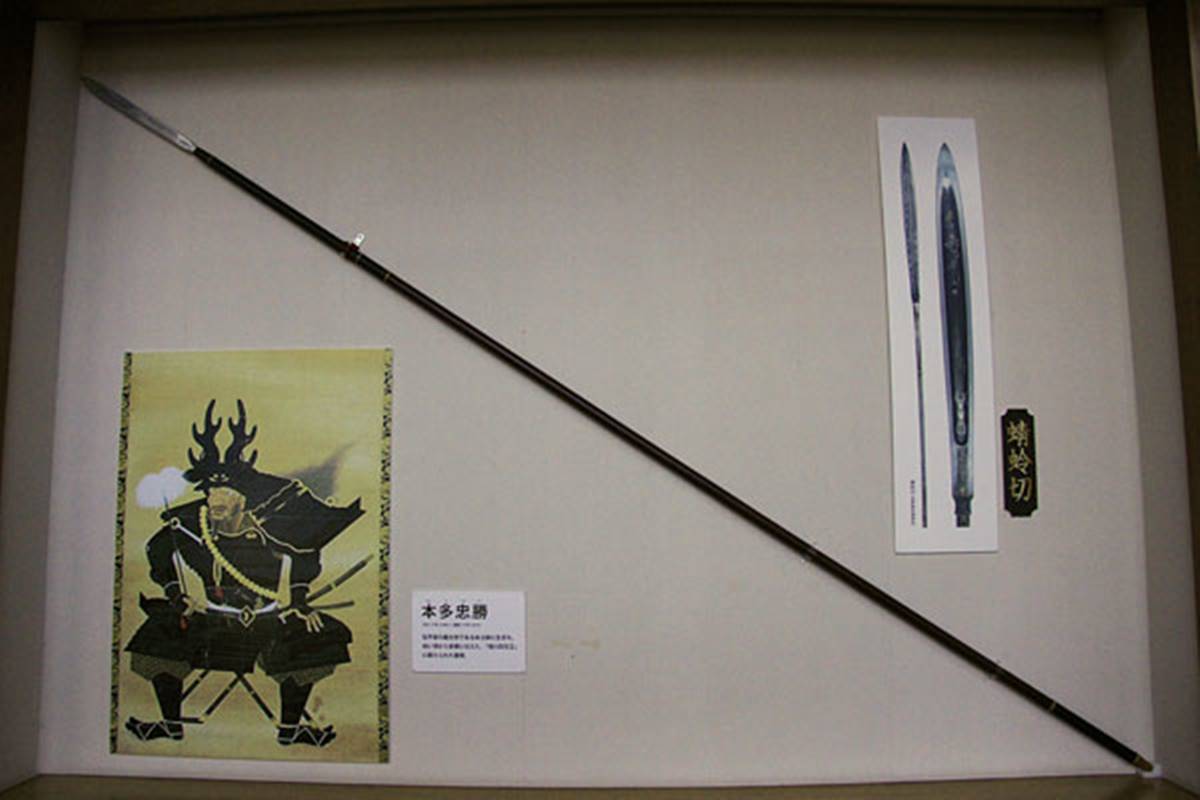

※この後、鹿の角で有名な「鹿角脇立兜」を作り、さらには天下三名槍の一本として知られる「蜻蛉切」を使うようになる

本多平八郎忠勝像と愛槍「蜻蛉切」※レプリカ photo by 戦国未来

永禄7年(1564年)吉田城攻め

17歳……三河一向一揆の最中にあった吉田城攻めで、先陣を務め、蜂屋半之丞と一番槍を争う

永禄10年(1567年)一之手衆の将

20歳……徳川軍の三備軍制改革により旗本「一之手衆」の将に抜擢、その後、堀川城・掛川城・犬居城攻めで先陣を切る活躍

元亀3年(1572年)一言坂の戦い

25歳……三方ヶ原の戦いの前哨戦で武田軍を相手に見事な殿(しんがり)撤退戦を務め、信玄の近習である小杉右近助(小杉左近)が以下の歌を詠む

「家康に過ぎたるものは二つあり 唐の頭に本多平八」

※「唐の頭」とは、ヤク(犛牛・りぎゅう)の飾り毛が付いた兜のことで、忠勝と併せて「家康にはもったいない」という意味(兜が誰のものかは不明)

天正9年(1581年)高天神城の戦い

34歳……武田軍を相手に22の首級を挙げる

※ただし、この合戦では他の武将も数多くの首を挙げ、忠勝だけの活躍でもない

天正10年(1582年)甲州征伐

35歳……甲斐武田(勝頼)を滅亡させた織田信長から「花も実も兼ね備えた勇士である」の言葉

織田信長/wikipediaより引用

天正10年(1582年)神君伊賀越え

35歳……本能寺の変の勃発後、飯盛山(大阪府大東市)から三河までの帰路を先頭で指揮して、家康を無事に帰還させる(別ルートの穴山梅雪は殺害された)

天正12年(1584年)小牧・長久手の戦い

37歳……秀吉2万の軍勢を相手に手勢500(300とも)で立ちはだかり、秀吉からは「まことに無双の勇士なり」と称賛される

天正18年(1590年)小田原征伐

43歳……玉縄城の北条氏勝を武力ではなく知略で調略

※その後、秀吉からは、源義経の重臣・佐藤忠信の兜を拝領するだけでなく、「(忠勝に)多くの領地を与えるべし」と家康に口利きがされ、大多喜城10万石の城主となる

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦い

53歳……福島正則など、主に豊臣恩顧の武将たちを監視・指示する「軍監」として参戦し、東軍の勝利に貢献

関ヶ原合戦図屏風/wikipediaより引用

五十七度の戦で生涯無傷は本当か?

上記戦歴の他に、姉川の戦いや長篠の戦い、甲州征伐など、徳川が関わった合戦に本多忠勝は常に参戦。

実に57度の戦で一度も怪我をしなかったというのはあまりにも有名な話だが、果たしてそれは本当なのか。

書籍『徳川十六将 伝説と実態』(KADOKAWA公式サイト)の中に、こんな指摘もある。

永禄7年の吉田城攻めで牧野宗次郎康成(まきのそうじろうやすしげ)と戦い

「共に傷を負った」

という記録が『寛政重修諸家譜』に掲載されている

『寛政重修諸家譜』とは、江戸幕府による大名や旗本御家人などの系譜・経歴をまとめたもの。

いわば公的な記録であり、ならば「無傷じゃないじゃん!」と思われるかもしれないが、むしろ、その一回しか記録されてないとなれば、他は本当に無傷だったのか……という感慨も湧いてくる。

忠勝の武功を否定する要素は皆無であろう。

伝・本多忠勝所用の甲冑(黒糸威胴丸具足)三河武士のやかた家康館/wikipediaより引用

関ヶ原後の本多忠勝

小田原征伐と奥州仕置の後、徳川家康が関東入り。

本多忠勝も天正18年(1590年)、上総で大多喜城10万石を任されると、

関ヶ原の戦い後は実質5万石の加増となった。忠勝が新たに桑名藩10万石の領主となり、旧領の大多喜藩5万石が次男の本多忠朝に与えられたのである。

※長男の本多忠政は、後に忠勝から桑名藩を引き継ぐ

同時にそれは武人としての終わりを示していた。

平和へ向かう世の時流に抗うことなく、慶長6年(1601年)、54歳の忠勝は桑名で「慶長の町割り」と呼ばれる城下町づくりに着手。

翌々年、家康の征夷大将軍叙任に供奉するものの、さらにその翌年には隠居を申し出て、却下されてしまう。

そして江戸や駿府など政治の舞台からは身を遠ざけて、静かに暮らすこと5年、長男の本多忠政へ家督継承が許された。

慶長15年10月18日(1610年12月3日)に桑名城で没。

享年63であった。

あわせて読みたい関連記事

-

本多忠勝の生涯|家康を天下人にした“戦国最強武将”注目エピソード5選とは?

続きを見る

-

井伊直政の生涯|武田の赤備えを継いだ井伊家の跡取り 四天王までの過酷な道のり

続きを見る

-

酒井忠次の生涯|屈強な三河武士団をまとめ 家康を支えた徳川四天王の最重鎮

続きを見る

-

榊原康政の生涯|秀吉に10万石の賞金首とされた“徳川四天王”の生き様とは?

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

参考文献

- 菊地浩之『徳川十六将 伝説と実態(角川新書)』(KADOKAWA, 2022年12月9日, ISBN-13: 978-4040824543)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『事典にのらない戦国武将の晩年と最期(別冊歴史読本 94)』(新人物往来社, 2004年9月, ISBN-13: 978-4404030948)

書誌: CiNii Books(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 平山優『徳川家康と武田信玄(角川選書 664)』(KADOKAWA, 2022年11月24日, ISBN-13: 978-4047037120)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 菊地浩之『徳川家臣団の系図(角川新書)』(KADOKAWA, 2020年1月10日, ISBN-13: 978-4040823263)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ