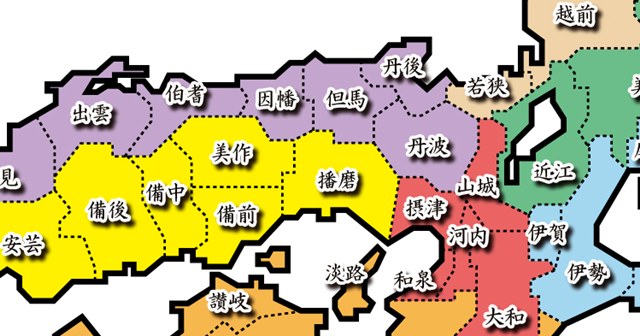

天正5年10月23日(1577年12月2日)は織田信長の命により羽柴秀吉(豊臣秀吉)が中国地方の攻略を始めた日である。

秀吉が最初に攻略を手掛けたのは播磨(現在の兵庫県)。

当初は、東播磨を制していた別所長治が以前から信長に降っていたこともあり、秀吉は瞬く間に同エリアの制圧に成功するが、さらに西へと軍を進めていこうとした矢先の翌年2月、事態は急転直下する。

別所長治が突如、織田家に反旗を翻したのである。

畿内を制して勢いづく織田家と、その方面軍でメキメキと頭角を表している秀吉。

一体なぜ長治はそんな彼らを裏切ったのか?

勝ち目はあると判断していたのか?

当時の状況を振り返ってみよう。

別所長治/wikipediaより引用

孤立した織田より連合軍の毛利?

別所長治が織田家を裏切った理由は、従来、以下のような説があった。

①秀吉に提案した別所吉親の作戦が無視され険悪になった

②出自の低い秀吉に名門の別所家が従うことを良しとしなかった

③織田よりも毛利や本願寺の連合軍が強いと判断

①と②については感情的な話であり、生死を賭した場面での理由としては考えにくい。

それに比べて合理的なのが③であろう。

毛利は以前から、足利義昭の呼びかけで本願寺や上杉、武田などと「第三次信長包囲網」を敷いており、信長の侵攻に対して徹底抗戦の姿勢であった。

織田信長/wikipediaより引用

織田

vs

毛利・本願寺・上杉・武田・丹波勢・雑賀衆 ※後に松永久秀や荒木村重も続く

という構図である。

こうした織田家の苦況を見た別所長治が、毛利や本願寺のほうが有利だと判断した――そんな見方は非常に合理的だが、その決断に至る前に重大な「秀吉の横暴さが長治の離反を促した」とする指摘がある。

一体どういうことか?

このままでは秀吉に家を乗っ取られる

播磨侵攻における秀吉の横暴については、書籍『信長研究の最前線』(朝日新聞出版公式ページ)で次のように説明されている。

・播磨を勢力下においた秀吉が、別所重宗(重棟)の娘と小寺孝高(黒田官兵衛)の息子の結婚を画策した

戦国武将や大名にとって婚姻は極めて重要な決め事。

家と家を結びつける、つまりは勢力や派閥が容易に形成されるから当然のことであり、本来は「主君の承認」が決め手となる。

別所氏と小寺氏は、あくまで織田信長に降ったのであり、秀吉の家臣になったわけではない。

絵・富永商太

それを秀吉の一存で決められたのでは、別所長治の面目は丸つぶれ。

単にプライドとかの話だけではなく、今後、別所家や小寺家の家臣団を秀吉に使われる恐れも否定できず、家を守る者としての責任からも到底許せることではなかった。

そんな状況で、スルリと長治の心に入り込んできたのが足利義昭である。

義昭は同時期、毛利方の吉川元春に対して「長治らを味方に引き入れた」と伝えた記録が残されていて、信長を裏切る長治の背中を押したと考えられている。

元亀4年(1573年)7月、信長に京都から追い出された義昭は、なにやら情けないイメージもあるが、将軍として各地の勢力に働きかける力は十分にあったのだ。

足利義昭/wikipediaより引用

なお、長治が心から毛利に臣従していたとは限らない。

もしも秀吉ではなく別の司令官がやってきて、別所氏の立場(信長の直臣)をあらためて正式に認めれば、再び織田についても不思議はないと『信長研究の最前線』では指摘している。

しかし、それは結局、叶わなかった。

秀吉は長治の本拠地・三木城に対して徹底した兵糧攻めを行い、最終的に長治ら一族を自害に追い込んだ。

「三木の干し殺し」として知られ、多数の餓死者が出たとされる過酷な合戦。

その悲惨な状況は以下の記事に詳しくあるので、併せてご覧いただければ。

あわせて読みたい関連記事

続きを見る

鳥取の渇え殺しと三木の干し殺し|秀吉と官兵衛が仕掛けた凄絶な飢餓の包囲戦

続きを見る

別所長治の生涯|織田を裏切り戦国一凄惨な籠城戦へ追い込まれた播磨の名門武将

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 日本史史料研究会(編)『信長研究の最前線 ― ここまでわかった「革新者」の実像(朝日文庫)』(朝日新聞出版, 2020年10月7日, ISBN-13: 978-4022620309)

出版社: 朝日新聞出版(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち ― 失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月, ISBN-13: 978-4121019073)

出版社: 中央公論新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 太田牛一(著)/中川太古(訳)『現代語訳 信長公記』(新人物文庫, KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ