天正3年10月21日(1575年11月23日)は本願寺の顕如からの申し入れにより、織田信長と和睦が結ばれた日です。

『あれ? 和睦?』と不思議に思われる方もおられるでしょう。

なんせ織田軍vs石山本願寺の戦いは長きに渡ったことで知られ、元亀元年(1570年)9月に始まると、以降、天正8年(1580年)まで11年間に渡って激しく戦闘。

しかし、その間に和睦が結ばれたこともあり、天正3年の時もそうだったのですが、翌年の天正4年には早くも両軍の激突は再開します。

注目すべきはこのときの織田信長。

実は、敵方の鉄砲に狙撃され、傷を負ってしまうという事態に陥っています。

織田軍の総大将なのに何やってんだ……と思わされる、この信長の行動力と当時の状況を振り返ってみましょう。

本願寺の顕如/wikipediaより引用

信長が先頭を切るのは一度や二度じゃない

戦上手な戦国大名のイメージと言えば武田信玄でしょうか。

軍扇を持ち、法螺貝を鳴らさせ、各部隊に命令を出す姿はフィクションでもお馴染みであり、総大将とはかくあるべし!と思わされるものです。

武田信廉が描いたのでは?とされる武田信玄像(足元の法螺貝が印象的)/wikipediaより引用

一方、織田信長はどうか?

というと、若い頃は自ら戦場を駆け回ることを厭わないタイプであり、最前線で指揮を取ったことも一度や二度ではありません。

尾張を統一する前は特に顕著で「村木砦の戦い」や「稲生の戦い」、あるいは長良川の戦いでは殿(しんがり)という危険な役目まで務めたことが『信長公記』に記されています。

『信長公記』は信長の事績を褒め称えるための記録ですので誇張はあるにせよ、他にも「桶狭間の戦い」や「本圀寺の変」さらには「朝倉軍の追撃」など、先頭きって馬を駆る描写も少なくない。

絵・富永商太

実際、天正4年の石山本願寺との戦いで敵方の銃弾を喰らったときもそうでした。

天正3年に織田軍と和睦した石山本願寺ですが、翌年天正4年になると、足利義昭の働きかけがあって毛利や上杉、波多野秀治ら丹波勢、紀伊の雑賀衆などと協調し、再び蜂起したのです。

信長にしてみれば、天正3年時の本願寺との和睦は、顕如から「お願いします」というかたちであり、教団の存続を容認していました。

それがなぜ再び顕如のほうから敵対してくるのか?

というと本願寺だけでなく、毛利や上杉、武田、北条などに対して広く協調を呼びかけた足利義昭の政治外交力が侮れなかったということでしょう。

いわゆる第三次信長包囲網が形成されたのです。

足利義昭/wikipediaより引用

甲冑もつけず わずか100騎で出発

天正4年(1576年)4月14日、本願寺が挙兵。

一報を聞いた信長は、すかさず荒木村重・細川藤孝・明智光秀・原田直政らと畿内の軍勢を大坂へ向けて出陣させ、敵の要衝である木津砦に対抗するため、天王寺に砦を構えさせました。

しかし、敵のおびただしい数の鉄砲を前に織田軍は大苦戦。

※『信長公記』には鉄砲数千挺とあります

原田直政らが討死してしまい、明智光秀らが立てこもる天王寺砦が包囲されてしまいます。

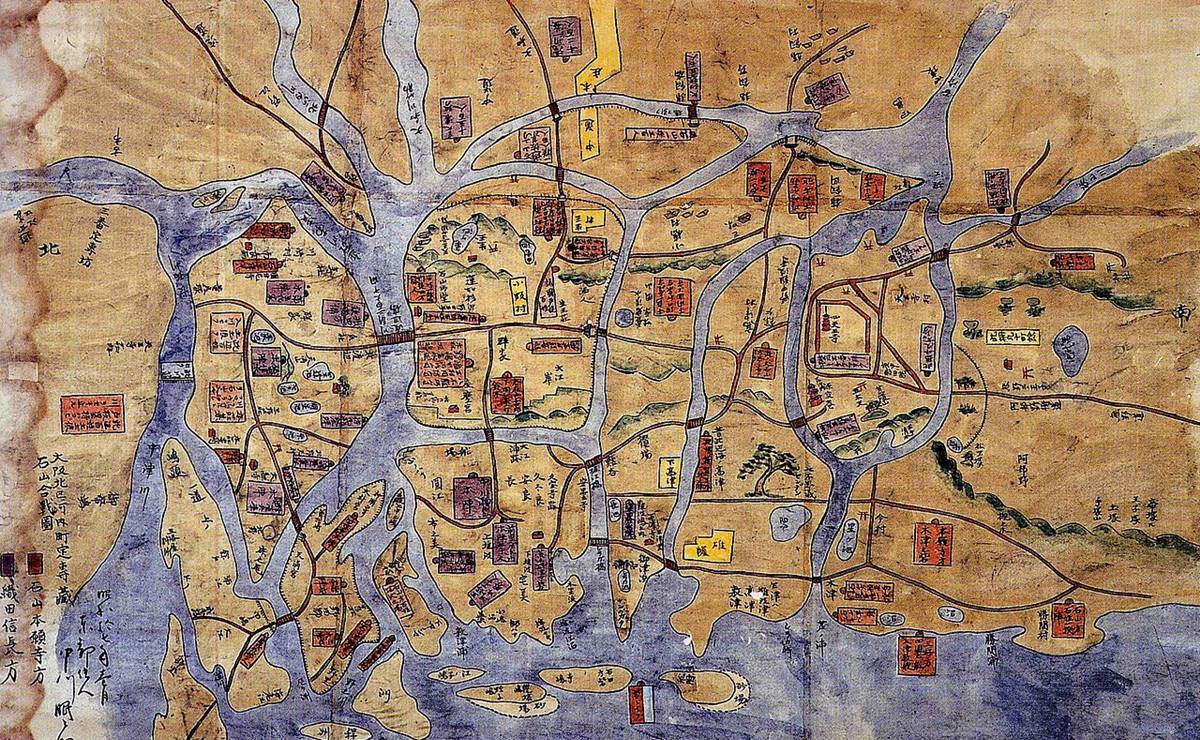

織田軍と石山本願寺が11年にわたって激突『石山合戦図』/wikipediaより引用

5月5日、このとき京都にいた信長は、織田軍の苦境を知りすぐに出陣するのですが、甲冑もつけない軽装(湯帷子・ゆかたびら・浴衣のようなイメージ)で軍勢もわずか100騎だけ。

その後、佐久間信盛・松永久秀・細川藤孝・滝川一益・羽柴秀吉・丹羽長秀・稲葉一鉄など織田家の主要武将が揃うも、兵数は依然として3千しかいません。

光秀らの籠る天王寺砦を包囲していた敵の本願寺軍は1万5千ですから、非常に厳しい戦いの中で、信長は戦場を駆け回りながら指示を出し続けます。

そのときでした。

足に敵の銃弾が当たってしまうのです。

幸い軽傷で済み、苦しむほどではありませんでしたが、敵は「雨あられのように鉄砲を撃ってきた」と『信長公記』には記されていて、非常に厳しい状況。

『信長公記』では、この後も織田軍は奮戦し、2,700もの首級を討ち取ったとあります。

鉄砲の数千挺といい、数字については誇張の可能性もありそうですね。

一方、当時の顕如に対しては上杉や武田から「天王寺での勝利を祝う書状」が届いており、信長のほうが厳しい状況だったことを想像してしまいます。

足利義昭も、引き続き織田への追撃を各地に要請し続けていました。

こうした状況に対し、織田軍は石山本願寺周辺に砦を設置。

6月に信長は戦場から離れて安土城に戻っていますが、さらにその翌月7月になると、今度は毛利水軍と第一次木津川口の戦いで大敗してしまいます。

3年前の元亀4年(1573年)7月、槇島城の戦いで足利義昭を京都から追い出したしっぺ返しを信長は喰らうことになったのです。

絵・富永商太

実は信長が鉄砲による狙撃を受けるのはこれが初めてではありません。

六角氏に雇われた杉谷善住坊(すぎたにぜんじゅうぼう)という鉄砲の名手によって暗殺未遂事件が起きています。

戦場ではなく移動中のことで、約22~24mほどの距離から二回撃たれたとされていまして……。

その詳細については以下の記事を併せてご覧いただければ幸いです。

あわせて読みたい関連記事

-

杉谷善住坊が火縄銃で信長を狙撃|信長公記第69話

続きを見る

-

信長を襲った刺客の処刑は恐怖の鋸挽き|信長公記第101話

続きを見る

-

天王寺砦の戦いで信長撃たれる!雑賀衆の怖さ|信長公記136~137話

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 太田牛一(著)/中川太古(訳)『現代語訳 信長公記』(新人物文庫, KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 神田千里『顕如:仏法再興の志を励まれ候べく候(ミネルヴァ日本評伝選 208)』(ミネルヴァ書房, 2020年5月10日, ISBN-13: 978-4623089895)

出版社: ミネルヴァ書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 吉川弘文館編集部(編)『日本史「今日は何の日」事典 ― 367日+閏月360日・西暦換算併記』(吉川弘文館, 2021年1月5日, ISBN-13: 978-4642083911)

出版社: 吉川弘文館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ