こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

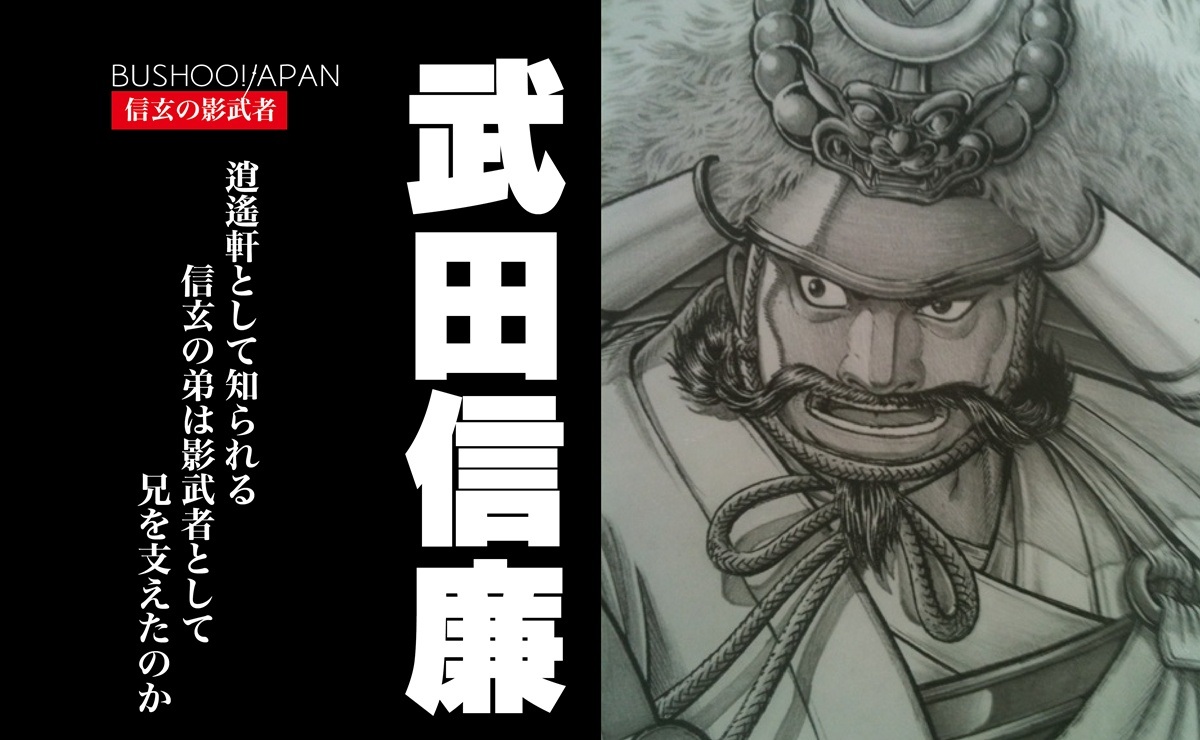

【武田信廉(逍遥軒)の生涯】

をクリックお願いします。

甲州征伐の織田軍に追われ

天正9年(1581年)、織田・徳川からの圧迫が強まる状況で、勝頼の弟・仁科盛信が高遠城に入ると、武田信廉は大島城へ。

そして運命の天正10年(1582年)――織田勢の前に、信廉は抵抗らしい抵抗もせぬまま、甲斐へと退いてしまいます。

武田勝頼が自刃し、武田家が滅んだ後、先陣を切った織田勢は、武田の残党を容赦なく探索しました。

中でも森長可の率いる軍勢はおそろしいほどの執拗さを見せます。

森長可/wikipediaより引用

勝頼の死から遅れること13日の3月24日、立石相川左岸にて信廉は捉えられ、そしてそのまま斬られました。

享年は生年月日が確定していないため不明であるものの、51から55とされます。

武人画という日本らしい遺産を残す得意

武将としてはいまひとつ目立たない武田信廉。

兄の武田信玄と比べるのは可哀想にしても、今なお人柄が絶賛される武田信繁と比較するとその扱いはあまりに地味です。

書状も少なく、一門衆でありながら、なぜかように影が薄いのか――と、そんな風に嘆くのは、僭越ながら失礼な話かもしれません。

彼には彼なりの特長があり、日本史に素晴らしい業績を残しています。

画家としての作品です。

武田信廉で最も有名な作品は、父の武田信虎を描いたこの一枚。

武田信虎/wikipediaより引用

他にも実母の大井夫人やいくつかの作品が残されており、武人がこうして本格的な実績を残すケースは非常に珍しい話となります。

比較対象として中国や朝鮮の歴史を振り返ってみますと、彼の国では文官と武官が明確に分かれ、いずれの国でも時代がくだると科挙合格者が畏敬の念を抱かれるようになりました。

そのうち文官として官僚にならず、あえて画業を追い求めた文人もいます。

彼らの手がけた、精神性を発揮した絵画は賞賛の的となり、こうした「文人画」は、その名の通り文人が描いたもので、基本的に武人が甲冑を脱いで絵を描くものではありません。

しかし、その不思議な才能を発揮したのが武田信廉で、あの信玄の弟なのだから非常に興味深い。

武人でありながら画家というのはなかなか珍しい才能だと思います。

武田逍遥軒として作品を残し、信虎の肖像画は重要文化財にも指定されるほどなのです。

★

兄である信玄が信仰していた不動明王。

そんな不動明王に兄を似せた「鎧不動尊像」。

信玄の菩提寺である恵林寺には今も残されており、多くの参拝客が必勝祈願のために訪れています。

東洋の伝統における絵画は、文人が己の高雅な世界観を示すものとして発展を遂げてきました。

文人画を至高の美とみなした中国では、軍神が手にする剣をあえて筆に持ち替えさせることすらあったものです。

そんな中、武人でもある武田信廉が、兄を軍神になぞらえ、雄々しい絵画を残した。

東洋の美術界でも異彩を放っている信廉作品――文人画家ならぬ武人画家がいたということは、文武が融合した日本史ならではの大きな特徴と言えます。

江戸時代になると、将軍や大名も絵筆を執ります。

ただし、文人画の系譜にあり、花鳥風月を描いたものがメイン。

そうなる以前の武田逍遥軒が描いた芸術作品は、やはり圧倒的に個性的で貴重なのです。

あわせて読みたい関連記事

-

武田信虎の生涯|信玄に国外追放された実父は毒親に非ず?81年の天寿を全う

続きを見る

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

武田信繁の生涯|理想の補佐役とされる信玄の実弟“古典厩”は川中島に散る

続きを見る

-

武田勝頼の生涯|信玄を父に持つ悲運の後継者 侮れないその事績とは?

続きを見る

-

武田義信の生涯|30歳の若さで亡くなった信玄の嫡男 父と対立した理由は妻と母?

続きを見る

【参考文献】

『武田氏家臣団人名事典』(→amazon)

歴史読本『甲斐の虎 信玄と武田一族』(→amazon)

他